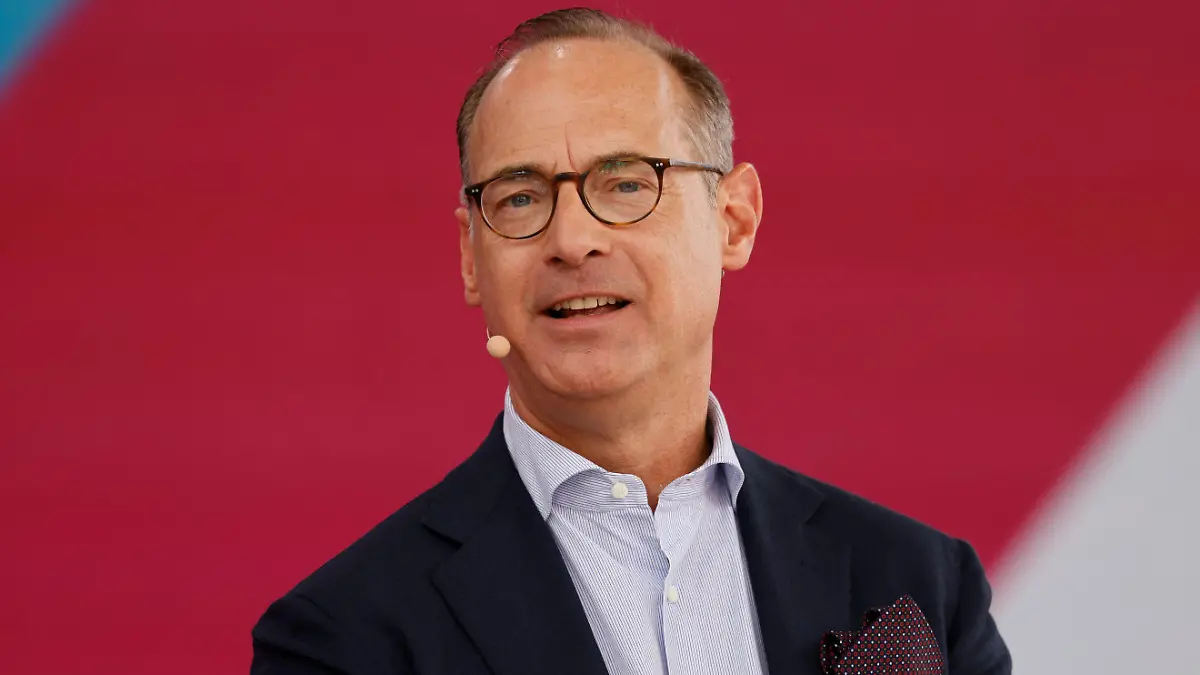

Thermondo-Chef klärt über die wichtigsten Einbau-Fakten aufSchluss mit Wärmepumpen-Mythen

Will Deutschland seine Klimaziele für den Gebäudebereich schaffen, müssten bis 2030 sechs Millionen Wärmepumpen installiert werden. Ganz vorne dabei: Philipp Pausder und sein Unternehmen Thermondo. Wie die Energiewende zügig umgesetzt werden könnte und mit welchen Wärmepumpen-Mythen der ehemalige Profi-Basketballer und Heizungsbauer gerne aufräumen möchte.

CO2-neutral heizen - das geht nur mit der Wärmepumpe

Nicht erst seit dem Ukraine-Krieg und der damit verbundenen Energiekrise ist das Thema Wärmepumpe Gesprächsstoff in Deutschland. Die große Frage: Einbauen oder nicht? Philipp Pausder stellt sich diese Frage schon lange nicht mehr. Seit fast zehn Jahren widmet er sich mit seinem Unternehmen Thermondo dem Thema Heizen.

Angefangen hat alles mit dem Ausbau von alten Ölheizungen und am Anfang noch mit dem Einbau von Gasheizungen. „Damals war unser Mindset noch nicht, lass uns den CO2-Ausstoß auf null reduzieren“, erklärt. Der Umbau von Öl- auf Gas war also noch die Standardlösung im Heizungsbau. Klimaneutralität 2045 ist erst seit wenigen Jahren politisch festgelegt. Sollen Gebäude in Zukunft auch Klimaneutral sein, gehe das nur mit Wärmepumpen, sagt Pausder im Podcast "So techt Deutschland".

40 Prozent der Heizungen in Deutschland sind 20 Jahre und älter

Seit 2021 setzt Thermondo auf die Technologie der Wärmepumpe. Von 100 Deutschen haben sich im vergangenen Jahr 70 beim Heizungskauf jedoch noch immer für Gas entschieden, zeigen Zahlen des Bundesverbands der Deutschen Heizungsindustrie. Der Anteil von Wärmepumpen ist noch sehr gering. Das dürfte sich bald ändern, denn die Energiekrise wird viele zum Umdenken zwingen. Zumal die Bundesregierung die Gasheizung aus Deutschland verdammen will. Ein entsprechendes Gesetz ist in Arbeit und dürfte viele auf dem falschen Fuß erwischen. Denn Deutschlands Heizungsanlagen sind im Schnitt 17 Jahre alt und in 40 Prozent der Wohnungen sind die Heizungen 20 Jahre und älter und müssen bald ausgetauscht werden. Nach einer Studie von Agora Energiewende müssten etwa sechs Millionen Wärmepumpen installiert werden, will Deutschland das Ziel der Klimaneutralität im Gebäudebereich bis 2045 erreichen.

„Wärmepumpen funktionieren bei großer Kälte nicht“ – Ein Klischee

Wärmepumpen gibt es in zwei Varianten. Eine setzt auf Erdwärme, die andere auf Luft. „Ein weit verbreitetes Klischee ist es, dass Wärmepumpen bei Kälte nicht funktionieren.“, sagt Pausder und stellt gleich die Frage: „Warum gibt es dann die meisten Wärmepumpen in Norwegen und Schweden?“, da sei es doch „ordentlich kalt“.

Es komme eben auf die Technik an und erklärt, dass das wichtigste Bauteil einer Wärmepumpe der Kompressor ist. Der Kompressor zieht die Energie aus der Luft oder der Erde und gute Kompressoren schaffen es, auch bei minus 15 Grad noch Energie zu gewinnen. Dazu muss man wissen, dass Wärmepumpen sehr effiziente Maschinen sind. Für jede Einheit Strom, die einer Wärmepumpe zugeführt wird, kann diese das Drei- bis Vierfache an Wärme erzeugen. Eine Gasheizung schafft im Vergleich, aus einer Einheit Gas eine Einheit Wärme zu produzieren.

| 1. Norwegen | 517 |

| 2. Schweden | 389 |

| 3. Finnland | 331 |

| 4. Estland | 284 |

| 5. Dänemark | 136 |

| 6. Schweiz | 98 |

| . . : | |

| 22. Deutschland | 22 |

Wärmepumpe braucht nicht zwingend eine Fußbodenheizung

Das Berliner Unternehmen Thermondo will den Heizungsmarkt durch konsequente Digitalisierung revolutionieren. Trotzdem braucht es für den Einbau einer Wärmepumpe zum Start „eine physische Begehung“, beschreibt Pausder den Prozess. Denn nicht jedes Haus ist gleich ausgestattet.

Und er räumt auch mit einem weiteren Klischee auf. In Deutschland halte sich hartnäckig das Gerücht, dass „eine Wärmepumpe eine Fußbodenheizung braucht. Das stimmt nicht“, betont der Gründer. Eine Fußbodenheizung sei zwar ideal, aber am Ende hänge es von der Größe der Heizkörper im Verhältnis zur Raumgröße und der Dämmung ab. Ohne das physikalische Einmaleins geht es beim Einbau einer Wärmepumpe eben nicht.

Partnerschaft mit LG für Wärmepumpen

Um möglichst viele Wärmepumpen einzubauen, ist Thermondo eine Partnerschaft mit LG eingegangen. Die Koreaner haben die Ausschreibung aus mehreren Gründen gewonnen. „Sie haben einen wahnsinnig starken Kompressor, der eben bis minus 15 Grad funktioniert“, erklärt Pausder. Das habe auch einen gewaltigen Vorteil für die Kunden. Denn der Heizstab, der in jeder Wärmepumpe enthalten ist, um im Notfall darüber warmes Wasser zu erzeugen, kommt bei einer guten Wärmepumpe selten oder nie zum Einsatz. Der zweite Grund für die Partnerschaft mit den Koreanern ist: „sie können liefern“. Denn bis Sommer kommenden Jahres will Thermondo 10.000 Wärmepumpen verbauen und dafür müssen sie sicherstellen, dass die Geräte auch geliefert werden. „10.000 Wärmepumpen können nicht viele liefern“, beschreibt der Manager die Situation.

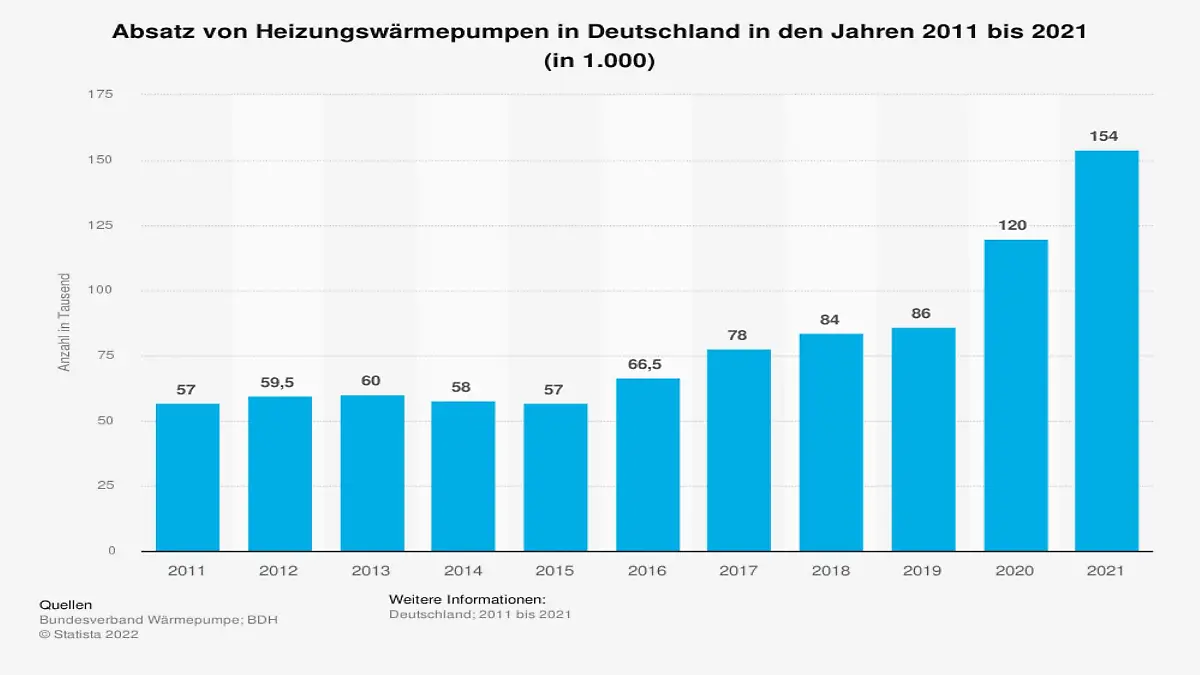

Das zeigt auch wie groß die Aufgabe ist, vor der Deutschland steht, die angestrebten sechs Millionen Anlagen bis 2030 herzustellen und zu verbauen. 2021 wurde mit 154.000 Wärmepumpen ein neuer Rekord erreicht. Um den Gebäudebereich nachhaltig auf Klimaneutralität zu bringen, müssten mindestens 500.000 Anlagen pro Jahr verbaut werden.

Einbau von Wärmepumpe wird beim Reihenhaus schwierig

Bei aller Digitalisierung und Automation, kann auch Pausder die Vorschriften nicht umgehen. Eigentlich ist der Einbau einer Wärmepumpe ein „Anbau“, denn Wärmepumpen stehen draußen, vorm Haus. „Ich darf kein neues Bauteil errichten, dass nicht mindestens drei Meter Abstand zum Nachbarn hat und damit fallen Reihenhäuser raus“, erklärt Pausder. Dazu kämen noch die lokalen und regionalen Geräuschemissionsregeln. Deswegen plädiert Pausder für eine Lösung für die vielen Reihenhäuser, wolle man irgendwann einmal 15 bis 16 Millionen Wärmepumpen in diesem Land haben. Pausder ist auch Mitglied im Wärmepumpenrat der Bundesregierung. „Das ist der richtige Ort, um solche Probleme anzusprechen“, sagt der Ex-Profibasketballer und Gründer.

Warum neben der Wärmepumpe die Zukunft der Energie auch im digitalen Stromzähler (Smartmeter) liegt, erklärt Philipp Pausder im Podcast "So techt Deutschland".

Sie sind gefragt - bitte stimmen Sie ab!

Mehr News-Videos aus den Bereichen Wirtschaft, Finanzen und Mobilität

01:17

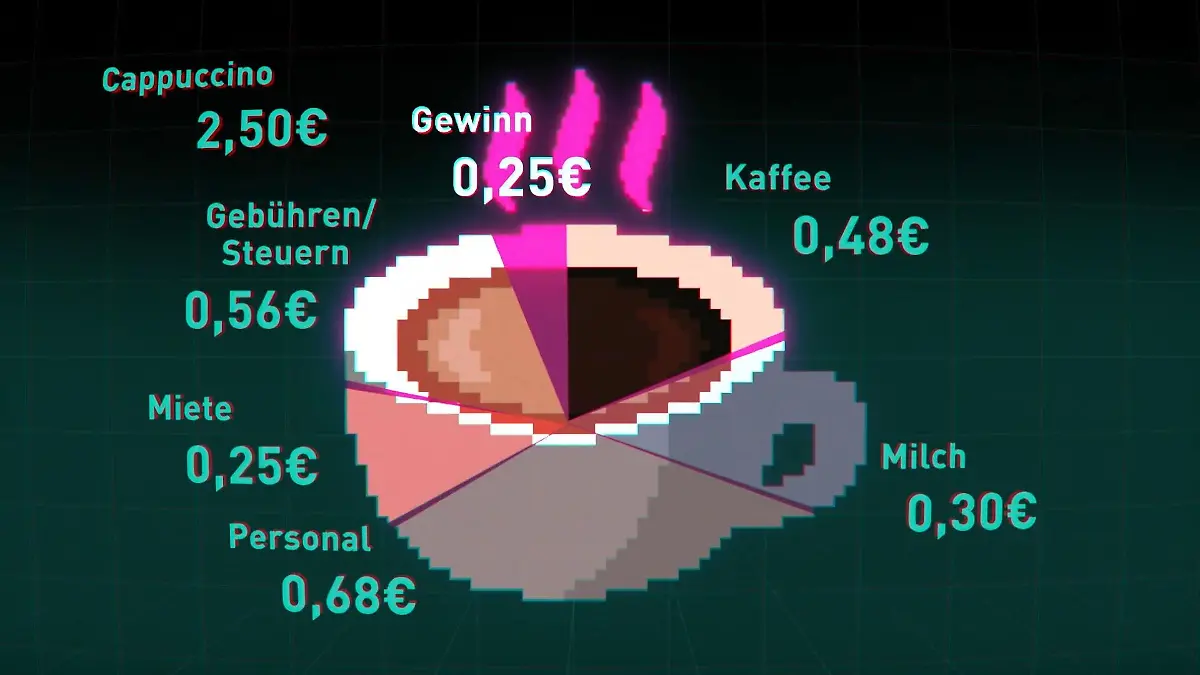

01:17Wie kann LAP seinen billigen Kaffee finanzieren?

01:19

01:19Warum ist Matcha so teuer?

02:02

02:02Stalker-Romantik: Wie problematisch sind die Bücher auf Booktok?

02:46

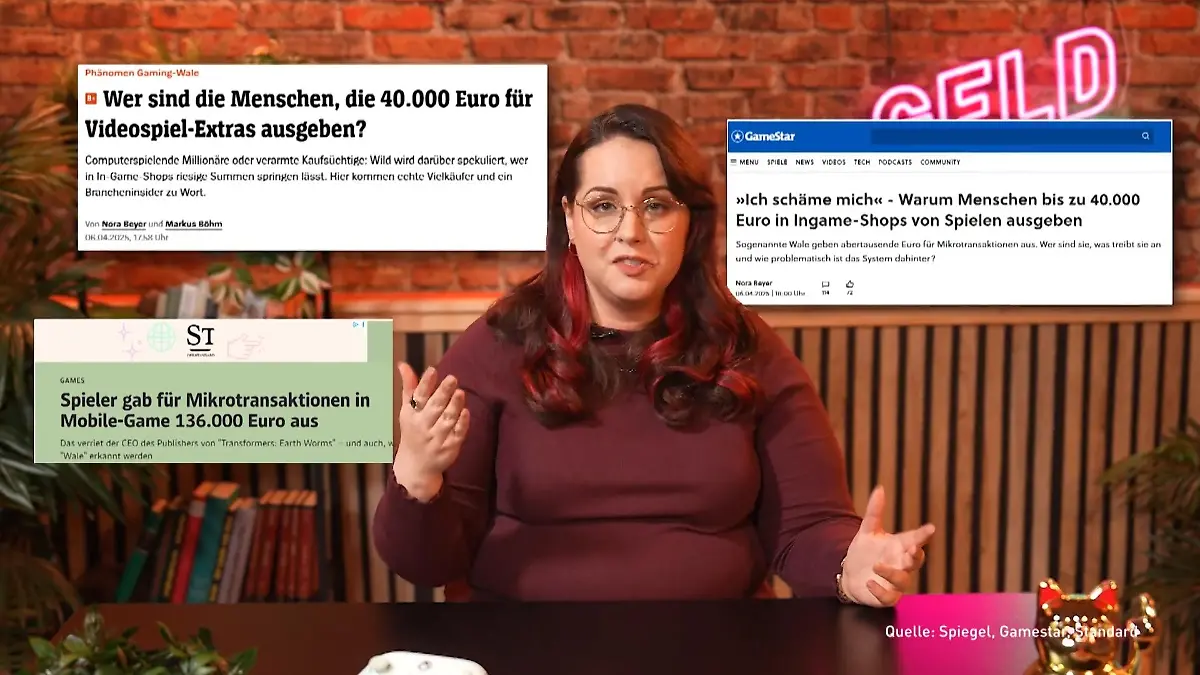

02:46Das steckt hinter In-Game-Käufen bei Gratis-Spielen

02:28

02:28Das müsst ihr über "Buy now, pay later" wissen

02:08

02:08So wird man zum reichsten Menschen Deutschlands!

01:20

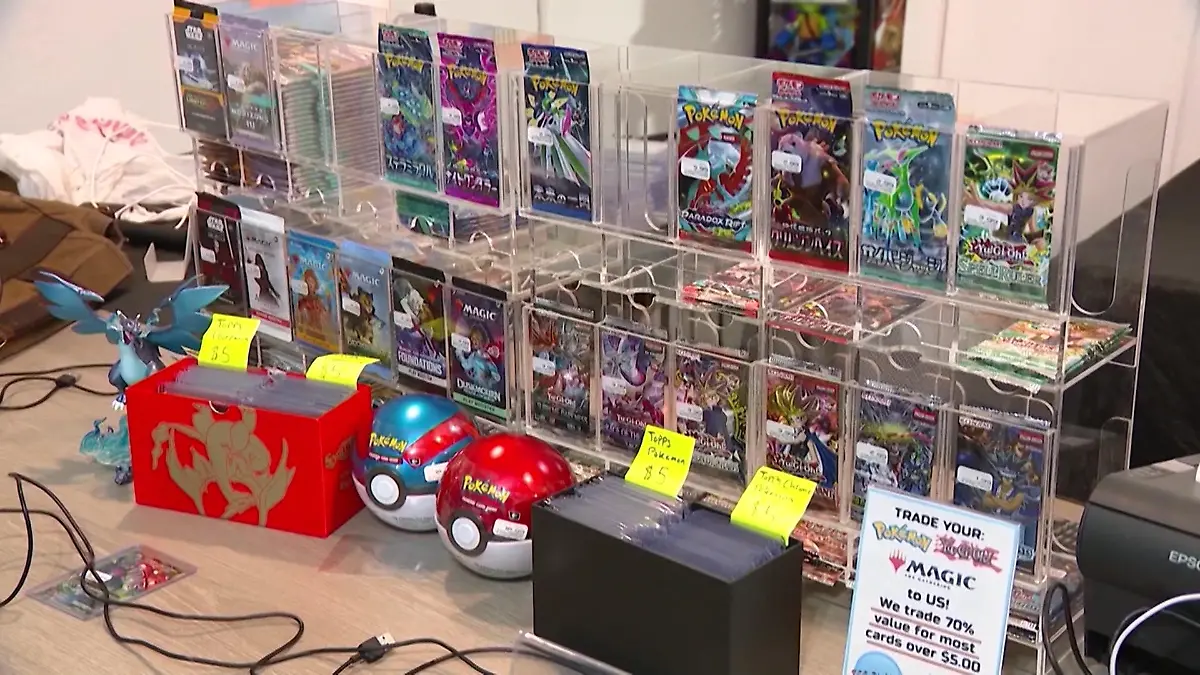

01:20Hype um Pokemon! Diese Karten sind ein Vermögen wert

01:33

01:33Diese drei Versicherungen braucht wirklich jeder!

02:13

02:13So unterstützt der Staat Studierende und Azubis

02:40

02:40So gelingt der Verkauf mit Flohmarkt-Apps

01:37

01:37Was sind Vermögenswirksame Leistungen?

02:41

02:41Warum ist der Rasierer für Frauen teurer als für Männer?

01:39

01:39Darum wird der Stanley Cup auf Social Media gehypt

02:47

02:47So behaltet ihr den Überblick über eure Finanzen

01:52

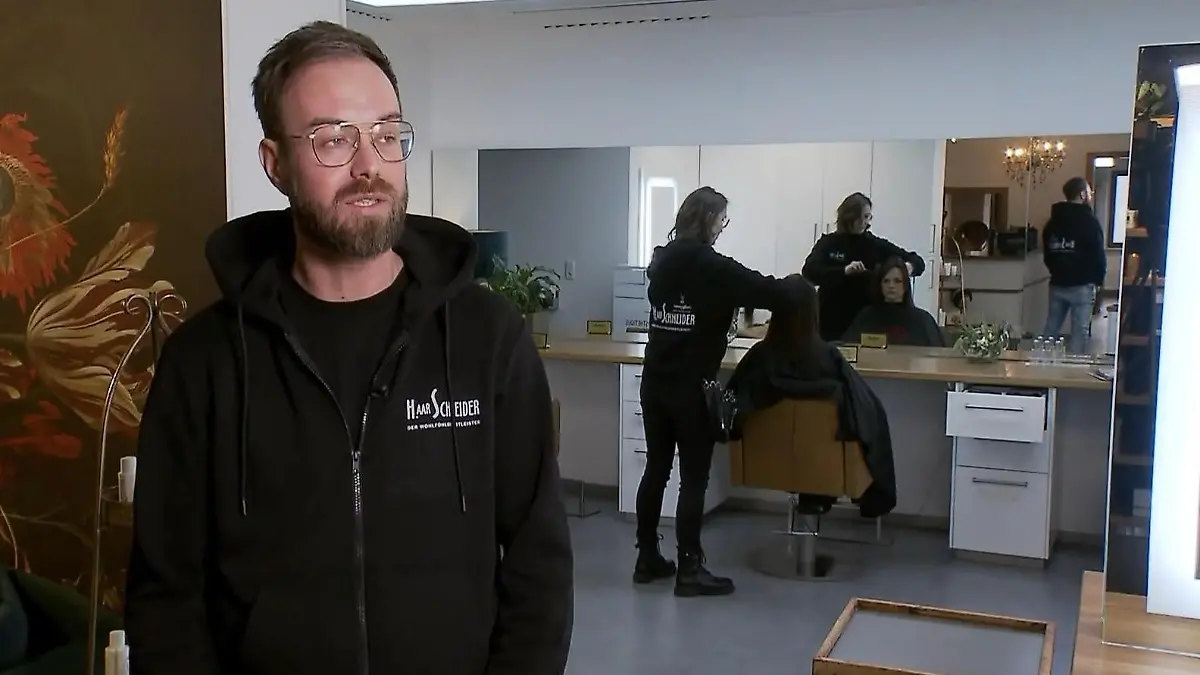

01:52Wie KI diesem Frisör bei der Arbeit hilft!

01:36

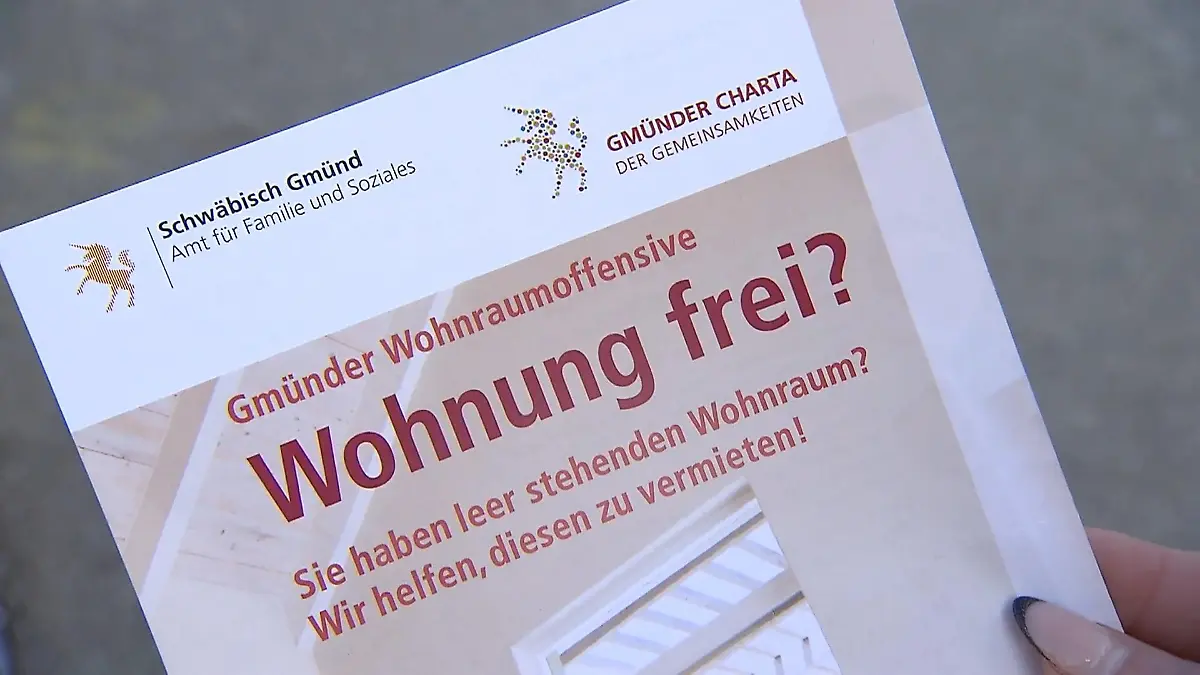

01:36Wie Schwäbisch Gmünd für 1.000 Menschen ein Zuhause findet

01:50

01:50Was ist eigentlich ein ETF?

03:01

03:01Polizeigewerkschaft fordert Tempo 30 innerorts

02:42

02:42Wie das Ehe-Aus nicht zur Existenzbedrohung wird

02:22

02:22Unternehmer schlagen Alarm

01:13

01:13Wie teuer wird unser Kaffee?

02:25

02:25So teilt ihr euch die Arbeit im Haushalt fair auf

04:03

04:03Männer überschätzen ihren Anteil an der Hausarbeit

01:30

01:30Galeria hat große Pläne für Innenstädte

03:56

03:56Das kommt jetzt auf Mieter zu

03:49

03:49Darauf solltet ihr beim Einkauf mit Rabatt-Apps achten

02:13

02:13DIESE Modelle sind betroffen

01:08

01:08Wer dieses Jahr vom Führerschein-Umtausch betroffen ist

02:45

02:45Superreiche werden immer mächtiger

01:14

01:14Tech-Milliardäre liefern sich Wettlauf ums All

03:21

03:21Das kann das neue Vergleichsportal der Bafin

03:40

03:40Jeder Dritte schläft im Homeoffice!

02:44

02:44Ab jetzt gibt's ICE-Tickets für unter 11 Euro!

03:02

03:02Die Bonusprogramme der Supermärkte im Test

03:06

03:06Wir machen den Secondhand-Baumarkt-Check!

01:38

01:38"Für die Rente machen die eigentlich nichts"

04:45

04:45Deutsche verdienen so viel wie noch nie

01:43

01:43Hier verlieren Pendler jährlich 60 Stunden Zeit

02:25

02:25Bürgergeld-Empfänger sollen gemeinnützige Arbeit leisten

01:45

01:45Die Highlights der Technikmesse CES 2025

01:56

01:56Lebensmittelpreise werden auch 2025 steigen

01:33

01:33"Kein Lohn für den ersten Krankheitstag"

02:59

02:59So bringt ihr eure Finanzen zum Jahresbeginn auf Vordermann

02:41

02:41Lohnt sich der Wechsel? Unser Experte klärt auf!

01:36

01:36Das ist dran an Linnemanns Kritik

01:57

01:57Das sagen die Wahlprogramme zur Wirtschaft in Deutschland

01:43

01:43Morgens krank, nachmittags arbeiten – ist das sinnvoll?

01:17

01:17Ist das Weihnachtsgeschäft noch zu retten?

00:31

00:31Droht in Großbritannien die Guinness-Krise?

01:45

01:45Darum können sich betroffene Unternehmen nicht wehren

Folgen der Energiekrise - Deutschland vor dem Blackout?

Deutschland steckt in einer Energiekrise. Der Krieg in der Ukraine zwingt die Bundesregierung dazu, auf alternative Energiequellen auszuweichen. Dabei rücken auch nationale Ressourcen in den Fokus. Doch helfen heimisches Gas und Öl durch den Engpass? Die Dokumentation „Folgen der Energiekrise - Deutschland vor dem Blackout?“ auf RTL+ wirft einen Blick auf den Energiemarkt und lässt Experten zu Wort kommen. Sie bewerten u.a. den Umgang mit Kohle und Kernkraft und erklären, was den Ausbau von erneuerbaren Energien bremst.