EU will Recht auf ReparaturWas das neue Gesetz bringen soll und wie wir jetzt schon kaputte Geräte clever wieder in Gang bringen können

Der Akku im Laptop lässt nach, die Waschmaschine läuft nicht mehr: Teile zu ersetzen, das kann teuer werden. Teils sind sie auch nicht so einfach auszutauschen. Damit die Geräte nicht dauernd auf dem Müll landen, soll ein neues EU-Gesetz Reparaturen attraktiver machen – und damit auch die Rechte der Verbraucher stärken. Was wir jetzt schon tun können, um zusätzlichen Elektro-Müll zu vermeiden.

EU-Regeln sollen Wegwerfen vermindern

Alte Waschmaschinen, Kühlschränke, Fernseher oder Handys. Jeder Deutsche verursacht im Schnitt etwas mehr als zehn Kilogramm Elektroschrott im Jahr. Ähnlich sieht das auch in den anderen EU-Ländern aus.

Um dem großen Wegwerfen entgegenzuwirken, will die EU in einem Gesetz neue Regeln aufstellen. Das EU-Parlament hatte bereits vor knapp zwei Jahren ein Recht auf Reparatur gefordert.

Zum einen sollen Geräte-Hersteller für sieben (für kleinere Geräte) bis zehn Jahre (für größere Geräte) verpflichtet werden, passende Ersatzteile vorzuhalten.

Auch Software-Updates auf Smartphones und Co. sollen noch fünf Jahre bereitgestellt werden und fehlende Updates nicht dazu führen, dass man das Gerät nicht mehr benutzen kann.

Verbraucherinnen und Verbraucher sollen beim Kauf über Kosten von Ersatzteilen informiert werden und darüber, ob ein Gerät überhaupt repariert werden kann.

Verbraucherschützer fordern Reparaturbonus für alle Elektrogeräte

Im März 2022 hatte Bundesumweltministerin Steffi Lemke von den Grünen angekündigt: „Wir werden wichtige Schritte raus aus der Wegwerfgesellschaft gehen zum Beispiel durch ein Recht auf Reparatur.“

Verbraucherschützern geht das allerdings nicht schnell genug und fordern mehr Unterstützung vom Staat. Konkrete Vorhaben gebe es bislang nicht, kritisiert die Verbraucherzentrale Bundesverband. Sie fordern einen bundesweiten Reparaturbonus für alle Elektrogeräte – quasi einen staatlichen Zuschuss zu Reparaturkosten. Aber auch Firmen sollen stärker beteiligt werden.

Anzeige:Frankreich und Österreich als Reparatur-Vorbilder

In Frankreich etwa gibt es so etwas in der Form bereits. Über einen Fonds müssen sich Hersteller bestimmter Produkte an den Reparaturkosten beteiligen. Und seit 2021 gibt es hier einen sogenannten „Reparatur-Index“. Mit Ampelfarben wird auf dem Gerät angezeigt, wie leicht die Waschmaschine oder das Notebook zu reparieren ist. Heißt: Wie leicht sind die Geräte auseinander zu bauen und wie schnell werden Ersatzteile geliefert und wie viel kosten sie.

In Österreich gibt es bereits einen Reparatur-Bonus. Wer sein kaputtes Gerät flicken lässt, der bekommt die Hälfte der Reparaturkosten zurück – allerdings nicht mehr als 200 Euro. Auch in Thüringen wird das Konzept getestet.

Mit positiver Rückmeldung. In Thüringen wurden in 2021 fast 6.500 Anträge bewilligt. Das geht aus einem Sachbericht der Verbraucherzentrale Thüringen hervor. Ein Viertel der reparierten Produkte waren Mobiltelefone, 13 Prozent Wasch- und neun Prozent Kaffeemaschinen, zwölf Prozent Geschirrspüler, sieben Prozent Herde sowie 31 Prozent sonstige elektronische Geräte. Die Geräte waren durchschnittlich nur vier Jahre alt.

Reparieren statt Wegwerfen: Das können wir jetzt schon tun!

Für die Umwelt ist es immer am besten, ein Gerät so lange zu nutzen, wie es geht. Denn die Herstellung von Geräten verschlingt Ressourcen und verursacht Treibhausgase. Laut einer Berechnung des Öko-Instituts könnten in Deutschland jedes Jahr rund vier Millionen Tonnen Treibhausgase gespart werden, wenn Haushalte ihre Handys und Co. länger nutzen würden.

Und wenn der Kundendienst des Herstellers zu teuer ist, gibt es immer noch Alternativen:

Bedeutet auch: Reparieren schont Ressourcen und Klima. Und teils geht das mit Hilfe von Youtube-Videos. Immer wieder zeigen dort Hobby-Bastler, wie man etwa Schrauben nachzieht oder einfache Reparatur vornimmt. Vorsichtig sein sollten Sie ohne Elektrokenntnis. Hier lieber einen Fachmann ranlassen.

Aber auch in der Nähe gibt es immer mehr Unterstützung. In Deutschland gibt es fast Tausend sogenannte Repair-Cafés. Zu festgelegten Terminen reparieren Hobbyhandwerker Ihre Geräte – auch mit Ihnen. So lernen Sie noch einiges dazu.

Und braucht es keine großen Ersatzteile kostet das auch nichts. Manchmal muss aber auch der Hobbybastler Ersatzteile einbauen. Entweder Sie müssen Akku oder Co. besorgen oder Sie zahlen für das vom Fachmann bestellte Teil. Eine Garantie für die freiwillige Hilfe gibt es allerdings nicht.

Internetseiten wie vom Netzwerk Reparatur-Initiativen und Repaircafe listen die Hilfswerkstätten auf und liefern Adressen.

So lässt sich Elektroschrott kostenlos entsorgen

Übrigens: Vom 25. Juli an müssen ausgediente kleine Elektrogeräte auch von Online-Händlern zurückgenommen werden - kostenlos und ohne Kassenbon. Dann greift ein Gesetz, das Recycling unterstützen und so die Umwelt entlasten soll.

Lesetipp: Elektroschrott entsorgen: Ab zum Paketdienst und weg damit

Warum wir gerade jetzt Elektroschrott sortieren sollten

Der Toaster ist kaputt, die Batterien leer. Doch wohin damit? Laut Umwelthilfe wissen das viele Nutzerinnen und Nutzer nicht, es fehlen Informationen. Die Folge: Wichtige Rohstoffe gehen verloren und das gerade in Zeiten, wo wegen des Krieges vieles knapp ist.

Lese-Tipp: Wir geben Tipps für eine richtige Entsorgung.

Das Recht auf Reparatur – es wird Zeit, dass es auch nach Deutchland kommt.

Mehr News-Videos aus den Bereichen Wirtschaft, Finanzen und Mobilität

01:17

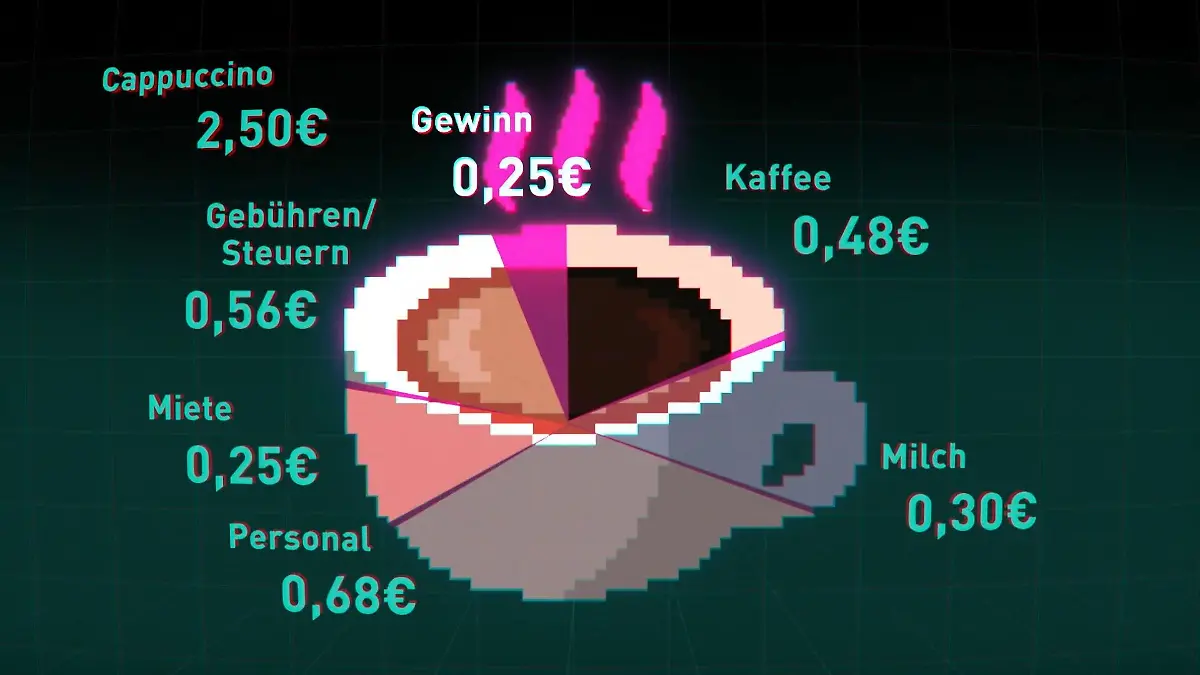

01:17Wie kann LAP seinen billigen Kaffee finanzieren?

01:19

01:19Warum ist Matcha so teuer?

02:02

02:02Stalker-Romantik: Wie problematisch sind die Bücher auf Booktok?

02:46

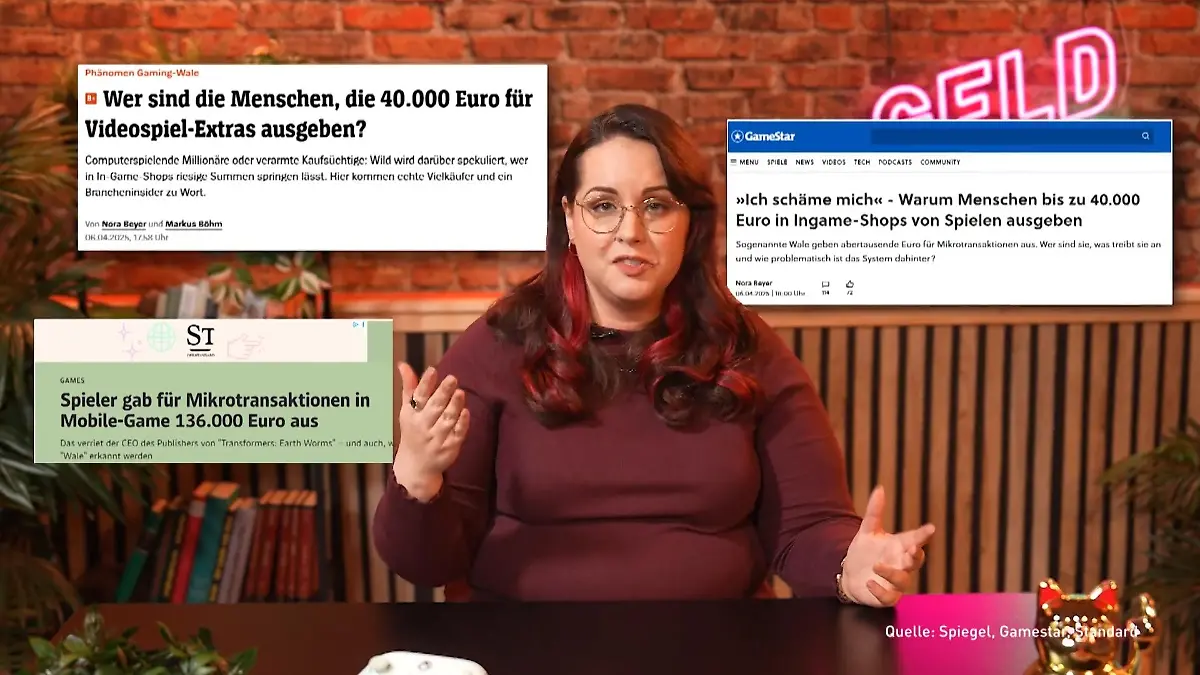

02:46Das steckt hinter In-Game-Käufen bei Gratis-Spielen

02:28

02:28Das müsst ihr über "Buy now, pay later" wissen

02:08

02:08So wird man zum reichsten Menschen Deutschlands!

01:20

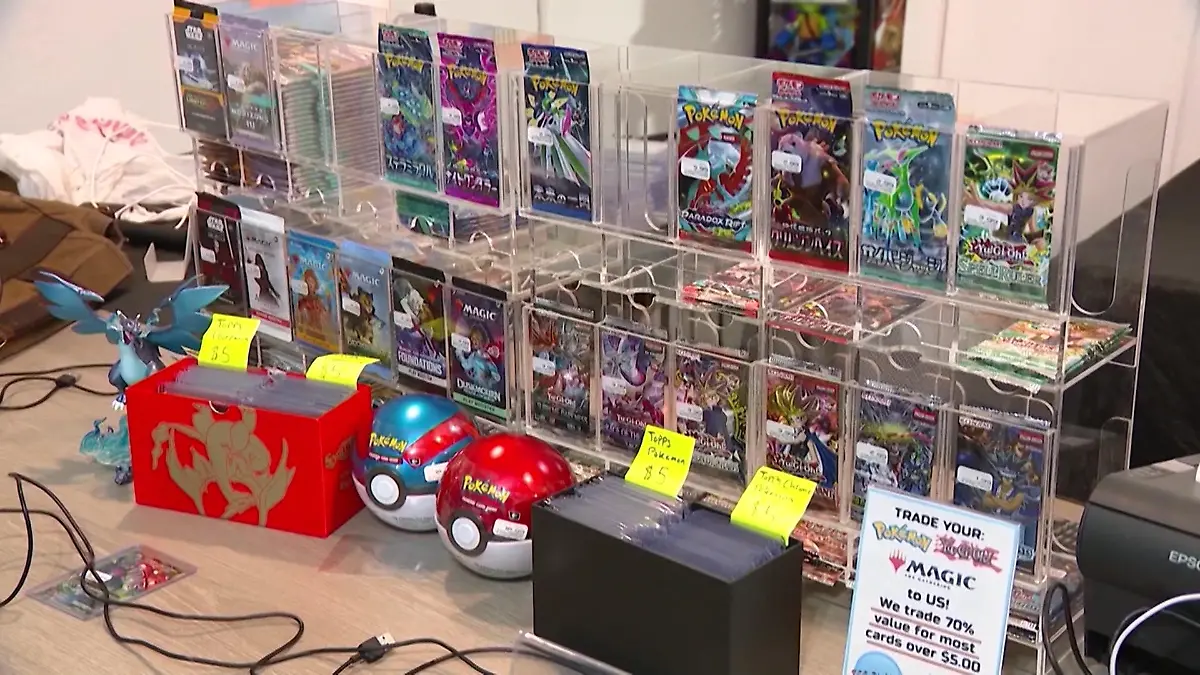

01:20Hype um Pokemon! Diese Karten sind ein Vermögen wert

01:33

01:33Diese drei Versicherungen braucht wirklich jeder!

02:13

02:13So unterstützt der Staat Studierende und Azubis

02:40

02:40So gelingt der Verkauf mit Flohmarkt-Apps

01:37

01:37Was sind Vermögenswirksame Leistungen?

02:41

02:41Warum ist der Rasierer für Frauen teurer als für Männer?

01:39

01:39Darum wird der Stanley Cup auf Social Media gehypt

02:47

02:47So behaltet ihr den Überblick über eure Finanzen

01:52

01:52Wie KI diesem Frisör bei der Arbeit hilft!

01:36

01:36Wie Schwäbisch Gmünd für 1.000 Menschen ein Zuhause findet

01:50

01:50Was ist eigentlich ein ETF?

03:01

03:01Polizeigewerkschaft fordert Tempo 30 innerorts

02:42

02:42Wie das Ehe-Aus nicht zur Existenzbedrohung wird

02:22

02:22Unternehmer schlagen Alarm

01:13

01:13Wie teuer wird unser Kaffee?

02:25

02:25So teilt ihr euch die Arbeit im Haushalt fair auf

04:03

04:03Männer überschätzen ihren Anteil an der Hausarbeit

01:30

01:30Galeria hat große Pläne für Innenstädte

03:56

03:56Das kommt jetzt auf Mieter zu

03:49

03:49Darauf solltet ihr beim Einkauf mit Rabatt-Apps achten

02:13

02:13DIESE Modelle sind betroffen

01:08

01:08Wer dieses Jahr vom Führerschein-Umtausch betroffen ist

02:45

02:45Superreiche werden immer mächtiger

01:14

01:14Tech-Milliardäre liefern sich Wettlauf ums All

03:21

03:21Das kann das neue Vergleichsportal der Bafin

03:40

03:40Jeder Dritte schläft im Homeoffice!

02:44

02:44Ab jetzt gibt's ICE-Tickets für unter 11 Euro!

03:02

03:02Die Bonusprogramme der Supermärkte im Test

03:06

03:06Wir machen den Secondhand-Baumarkt-Check!

01:38

01:38"Für die Rente machen die eigentlich nichts"

04:45

04:45Deutsche verdienen so viel wie noch nie

01:43

01:43Hier verlieren Pendler jährlich 60 Stunden Zeit

02:25

02:25Bürgergeld-Empfänger sollen gemeinnützige Arbeit leisten

01:45

01:45Die Highlights der Technikmesse CES 2025

01:56

01:56Lebensmittelpreise werden auch 2025 steigen

01:33

01:33"Kein Lohn für den ersten Krankheitstag"

02:59

02:59So bringt ihr eure Finanzen zum Jahresbeginn auf Vordermann

02:41

02:41Lohnt sich der Wechsel? Unser Experte klärt auf!

01:36

01:36Das ist dran an Linnemanns Kritik

01:57

01:57Das sagen die Wahlprogramme zur Wirtschaft in Deutschland

01:43

01:43Morgens krank, nachmittags arbeiten – ist das sinnvoll?

01:17

01:17Ist das Weihnachtsgeschäft noch zu retten?

00:31

00:31Droht in Großbritannien die Guinness-Krise?

01:45

01:45Darum können sich betroffene Unternehmen nicht wehren

Doku-Tipp: Armes reiches Deutschland - Wird das Leben unbezahlbar?

Energie, Lebensmittel, Mieten: die Kosten explodieren. In Deutschland wächst die Kluft zwischen Arm und Reich. Die Gefahr, in die Armut zu rutschen, wird für immer größere Teile der Bevölkerung zu einer ernsthaften Bedrohung. Vor allem in Ballungszentren spüren inzwischen auch Teile der Mittelschicht den steigenden Druck. Die Dokumentation „Armes reiches Deutschland - Wird das Leben unbezahlbar?“ auf RTL+ schaut sich in deutschen Städten um.