Bundesgerichtshof prüftWann muss die Schufa die alten Schulden löschen?

Wer endlich schuldenfrei ist, wünscht sich vor allem eines: einen unbelasteten Neuanfang. Bei Auskunfteien wie der Schufa bleiben Privatinsolvenzen allerdings noch für drei Jahre gespeichert - mit erheblichen Nachteilen für die Betroffenen. Der Bundesgerichtshof (BGH) prüft heute, wie lange Schufa & Co. überhaupt speichern dürfen, dass jemand eine Privatinsolvenz hinter sich hat.

Wen betrifft die Prüfung der Schufa-Löschung?

Eine Verbraucherinsolvenz - oder umgangssprachlich Privatinsolvenz - soll überschuldeten Menschen die Chance geben, nach einer gewissen Zeit frei von Forderungen noch einmal von vorn anzufangen. Solange das Verfahren läuft, werden das pfändbare Vermögen und Einkommen an die Gläubiger verteilt. Nur das zum Leben Notwendige darf man behalten. Der Vorteil: Restliche Schulden werden am Ende erlassen.

Nach den neuesten Zahlen des Statistischen Bundesamts wurden 2021 mehr als 78.600 Verbraucherinsolvenzverfahren eröffnet. Die Wirtschaftsauskunftei Crif zählte für dasselbe Jahr etwas mehr als 109.000 Privatinsolvenzen und rechnete im Oktober 2022 mit rund 100.000 Fällen im Gesamtjahr. Laut Crif geht es dabei nicht unbedingt um sehr große Summen: Ein Großteil der Betroffenen hatte demnach Schulden von knapp unter 10.000 Euro. Die Zahl der überschuldeten Menschen liegt deutlich höher - nach dem „Schuldneratlas“ der Auskunftei Creditreform waren es 2022 knapp 5,9 Millionen.

Die Dauer des Insolvenzverfahrens wurde zuletzt schrittweise von sechs auf drei Jahre verkürzt. Der Kläger, der nach einer gescheiterten Selbstständigkeit Schulden hatte, durchlief zwischen 2013 und 2019 noch das lange Verfahren. Anschließend wurde ihm die sogenannte Restschuldbefreiung erteilt.

Neustart nach Privatinsolvenz

Erteilte Restschuldbefreiungen werden amtlich bekanntgemacht, auf dem Internetportal www.insolvenzbekanntmachungen.de. Dort ist die Information sechs Monate lang abrufbar. Auskunfteien wie die Schufa greifen darauf zu und speichern die Daten bei sich drei Jahre lang.

Die Frage ist, ob das noch zulässig ist, denn seit Mai 2018 gilt in der Europäischen Union ein neues Datenschutzrecht. In dem Fall, der jetzt beim BGH höchstrichterlich geklärt wird, war das Schleswig-Holsteinische Oberlandesgericht (OLG) zuletzt der Ansicht, dass der Eintrag wie auf dem Behörden-Portal nach sechs Monaten zu löschen ist. „Denn es liegt auf der Hand, dass das Ziel, einem Schuldner (...) einen Neustart zu ermöglichen, durch eine weitere Publizität der früheren Insolvenz erschwert wird.“

Ein ganz ähnlicher Fall beschäftigt derzeit den Europäischen Gerichtshof (EuGH), nach einer Vorlage des Verwaltungsgerichts Wiesbaden. Es wäre deshalb auch denkbar, dass die obersten deutschen Zivilrichterinnen und -richter in Karlsruhe erst einmal das Luxemburger Urteil abwarten, bevor sie selbst entscheiden.

Was für die Auskunfteien wie Schufa auf dem Spiel steht

Bei der Schufa waren im dritten Quartal 2022 rund 302.000 Menschen mit Restschuldbefreiung erfasst. Nur bei ungefähr 41.000 davon war diese Information noch kein halbes Jahr alt. Bei den restlichen 261.000 müsste sie bei einer Niederlage also gelöscht werden.

Laut Schufa hätte das auch negative Auswirkungen für alle, die ihre Rechnungen immer pünktlich bezahlen. „Durch eine auf sechs Monate verkürzte Speicherdauer entfallen hochrelevante Informationen zur umfassenden Einschätzung der Bonität von Personen“, teilte eine Sprecherin auf Anfrage mit. „Unternehmen müssen ein höheres Zahlungsausfallrisiko in Kauf nehmen, Kosten durch Zahlungsausfälle müssen durch alle Kunden mitgetragen werden.“

Nach einer eigenen Auswertung der Schufa haben Menschen, die schon einmal insolvent waren, in den ersten drei Jahren danach ein erhöhtes Risiko für eine Zahlungsstörung. Nach den Daten aus den Jahren 2018 bis 2021 fielen 15,27 Prozent der Personen mit Restschuldbefreiung negativ auf. Bei allen anderen waren es nur 4,35 Prozent. (dpa/aze)

Videos aus den Bereichen Wirtschaft, Finanzen und Mobilität

01:19

01:19Warum ist Matcha so teuer?

02:02

02:02Stalker-Romantik: Wie problematisch sind die Bücher auf Booktok?

02:46

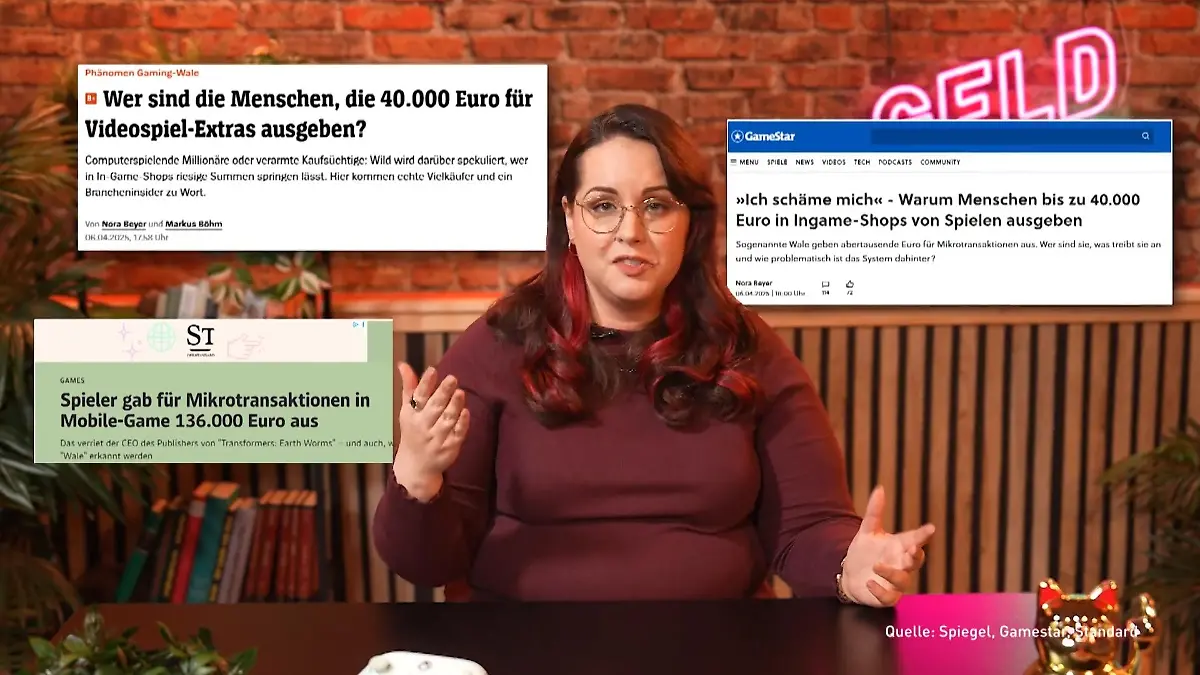

02:46Das steckt hinter In-Game-Käufen bei Gratis-Spielen

02:28

02:28Das müsst ihr über "Buy now, pay later" wissen

02:08

02:08So wird man zum reichsten Menschen Deutschlands!

01:20

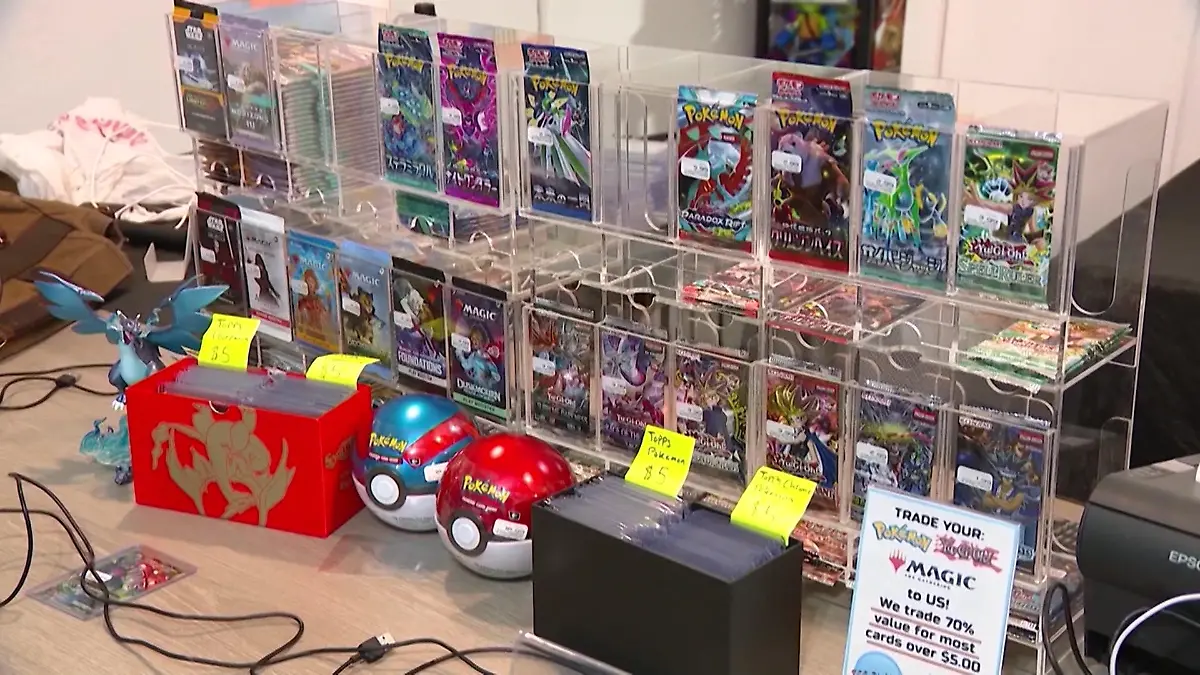

01:20Hype um Pokemon! Diese Karten sind ein Vermögen wert

01:33

01:33Diese drei Versicherungen braucht wirklich jeder!

02:13

02:13So unterstützt der Staat Studierende und Azubis

02:40

02:40So gelingt der Verkauf mit Flohmarkt-Apps

01:37

01:37Was sind Vermögenswirksame Leistungen?

02:41

02:41Warum ist der Rasierer für Frauen teurer als für Männer?

01:39

01:39Darum wird der Stanley Cup auf Social Media gehypt

02:47

02:47So behaltet ihr den Überblick über eure Finanzen

01:52

01:52Wie KI diesem Frisör bei der Arbeit hilft!

01:36

01:36Wie Schwäbisch Gmünd für 1.000 Menschen ein Zuhause findet

01:50

01:50Was ist eigentlich ein ETF?

03:01

03:01Polizeigewerkschaft fordert Tempo 30 innerorts

02:42

02:42Wie das Ehe-Aus nicht zur Existenzbedrohung wird

02:22

02:22Unternehmer schlagen Alarm

01:13

01:13Wie teuer wird unser Kaffee?

02:25

02:25So teilt ihr euch die Arbeit im Haushalt fair auf

04:03

04:03Männer überschätzen ihren Anteil an der Hausarbeit

01:30

01:30Galeria hat große Pläne für Innenstädte

03:56

03:56Das kommt jetzt auf Mieter zu

03:49

03:49Darauf solltet ihr beim Einkauf mit Rabatt-Apps achten

02:13

02:13DIESE Modelle sind betroffen

01:08

01:08Wer dieses Jahr vom Führerschein-Umtausch betroffen ist

02:45

02:45Superreiche werden immer mächtiger

01:14

01:14Tech-Milliardäre liefern sich Wettlauf ums All

03:21

03:21Das kann das neue Vergleichsportal der Bafin

03:40

03:40Jeder Dritte schläft im Homeoffice!

02:44

02:44Ab jetzt gibt's ICE-Tickets für unter 11 Euro!

03:02

03:02Die Bonusprogramme der Supermärkte im Test

03:06

03:06Wir machen den Secondhand-Baumarkt-Check!

01:38

01:38"Für die Rente machen die eigentlich nichts"

04:45

04:45Deutsche verdienen so viel wie noch nie

01:43

01:43Hier verlieren Pendler jährlich 60 Stunden Zeit

02:25

02:25Bürgergeld-Empfänger sollen gemeinnützige Arbeit leisten

01:45

01:45Die Highlights der Technikmesse CES 2025

01:56

01:56Lebensmittelpreise werden auch 2025 steigen

01:33

01:33"Kein Lohn für den ersten Krankheitstag"

02:59

02:59So bringt ihr eure Finanzen zum Jahresbeginn auf Vordermann

02:41

02:41Lohnt sich der Wechsel? Unser Experte klärt auf!

01:36

01:36Das ist dran an Linnemanns Kritik

01:57

01:57Das sagen die Wahlprogramme zur Wirtschaft in Deutschland

01:43

01:43Morgens krank, nachmittags arbeiten – ist das sinnvoll?

01:17

01:17Ist das Weihnachtsgeschäft noch zu retten?

00:31

00:31Droht in Großbritannien die Guinness-Krise?

01:45

01:45Darum können sich betroffene Unternehmen nicht wehren

01:26

01:26So lebt es sich im ersten Haus aus dem 3D-Drucker

Folgen der Energiekrise - Deutschland vor dem Blackout?

Deutschland steckt in einer Energiekrise. Der Krieg in der Ukraine zwingt die Bundesregierung dazu, auf alternative Energiequellen auszuweichen. Dabei rücken auch nationale Ressourcen in den Fokus. Doch helfen heimisches Gas und Öl durch den Engpass? Die Dokumentation „Folgen der Energiekrise - Deutschland vor dem Blackout?“ auf RTL+ wirft einen Blick auf den Energiemarkt und lässt Experten zu Wort kommen. Sie bewerten u.a. den Umgang mit Kohle und Kernkraft und erklären, was den Ausbau von erneuerbaren Energien bremst.