Elektronische PatientenakteFür alle gesetzlich Krankenversicherte verbindlich

Für die elektronischen Patientenakte soll es einen echten Neustart geben. Laut Gesundheitsminister Karl Lauterbach soll die flächendeckende Einführung bis Ende 2024 für alle gesetzlich Krankenversicherte verbindlich erfolgen. Welche Vorteile sie bringen soll.

Bruchteil der gesetzlich Krankenversicherten nutzt elektronische Patientenakte

Nach jahrelangem Gezerre soll die Digitalisierung des Gesundheitswesens in Deutschland mit breit angelegten Anwendungen für alle mehr Fahrt aufnehmen. Bundesminister Karl Lauterbach hat dazu Pläne für einen Neustart der elektronischen Patientenakte vorgelegt, die als freiwilliges Angebot kaum genutzt werden.

Lauterbach hat angekündigt, dass die elektronische Patientenakte bis Ende 2024 für alle verbindlich werden soll - es sei denn, man lehnt es ausdrücklich ab. Die von der Ampel-Koalition vorgesehene Umstellung soll einen Durchbruch für digitale Anwendungen bringen.

Mit der elektronischen Patientenakte werde der Patienten endlich Herr seiner Daten, erklärt Lauterbach in einem Gespräch mit der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. „Er bekommt eine geordnete Übersicht über Arztbriefe, Befunde, Medikamente. Und dann hilft die Akte auch bei seiner Behandlung.“

Der Arzt könne schnell erkennen, welches Medikament er zusätzlich verordnen kann, ob es Wechselwirkungen gibt. „Außerdem sieht er, ob ein Kollege schon vorher dasselbe untersucht hat. Nehmen wir ein Beispiel. Ich werde oft von Patienten nach einer zweiten Meinung gefragt und leite das an einen Spezialisten weiter. Zuletzt ging es um eine junge Frau mit beginnender Multipler Sklerose nicht im Gehirn, sondern im Rückenmark. Ein seltener Fall. Aber auch hier war es wieder so: In der Papierakte fehlten wichtige Befunde – von Untersuchungen, die bereits durchgeführt waren“, so Lauterbach.

„Die digitale Patientenakte kann Leben retten"

Bisher nutzt aber nur ein Bruchteil der 74 Millionen gesetzlich Versicherten das Angebot. Bei der Vernetzung der Praxen gibt es Verzögerungen, bei mehreren Fragen schwelt Streit über den Datenschutz.

Im Koalitionsvertrag haben SPD, Grüne und FDP daher vereinbart, das Prinzip „Opt-out“ anzuwenden - also, dass alle automatisch eine E-Akte bekommen und man aktiv widersprechen muss, statt wie bisher aktiv eine E-Akte zu beantragen.

Der Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Wie in so vielen Bereichen hat Deutschland im Gesundheitssystem die Digitalisierung jahrelang verpennt.“ Dabei trage sie zu einer schnelleren, effizienteren und besseren Versorgung bei.

„Die digitale Patientenakte kann Leben retten, weil sie Ärzten sofort alle wichtigen Informationen über einen Patienten zur Verfügung stellt.“ Sie müsse daher zum Standard werden. Dass bisher weniger als ein Prozent der Bevölkerung eine E-Patientenakte habe, sei völlig unzureichend. „Andere Länder sind uns meilenweit voraus“, so Dahmen weiter.

Anzeige:Patientenakte soll so einfach wie Google werden

Die Widerspruchslösung sei angesichts des hohen Nutzens für die Versorgung „ein verhältnismäßiger Weg“. Dabei solle man Datenschutz und Gesundheitsschutz nicht gegeneinander ausspielen. „Patienten sollten flexibel über die Nutzung der Akte entscheiden können“, erklärt Dahmen. So könnten sie beispielsweise nur einzelne Befunde für bestimmte Ärzte sichtbar machen. Zudem sollte die Digitalakte von vornherein so effizient und benutzerfreundlich wie möglich sein. „Dafür gibt es noch Luft nach oben“.

„Für den Patienten oder Arzt muss die Patientenakte so einfach wie eine Suchmaschine zu bedienen sein“, sagte der Grünen-Politiker. Für den Praxisalltag wäre es sehr umständlich, wenn zunächst nur lange Dokumente hochgeladen werden könnten. Es brauche einen schnellen Überblick über die Patienteninformationen und ein einheitliches und strukturiertes Datenformat.

Die FDP-Fachpolitikerin Christine Aschenberg-Dugnus sagte, der Vorteil der E-Akte sei nicht nur, dass Patienten Einblick in sämtliche Befunde erhielten. Auch andere Akteure des Gesundheitswesens könnten sich mit wenigen Klicks ein Bild vom Gesundheitszustand eines Patienten verschaffen.

Elektronischen Rezepte sollen attraktiver werden

Eine Zielmarke für die Pläne hat die Bundesregierung schon in ihrer umfassenderen Digitalstrategie ausgegeben: Sie will sich 2025 daran messen lassen, ob mindestens 80 Prozent der gesetzlich Versicherten eine E-Patientenakte haben.

Endlich Schwung kommen sollen auch bei elektronischen Rezepten, deren Einführung in größerem Stil weiterhin stockt - in der bundesweit einzigen Pilotregion in Westfalen-Lippe wurden weitere Schritte im vergangenen Herbst vorerst auf Eis gelegt.

Grünen-Experte Dahmen betonte: „Wir brauchen einen nationalen Gesundheitsdatenraum, in dem die Daten einheitlich aus dezentralen Quellen in Echtzeit systematisch zusammenlaufen.“ Es müsse in eine digitale Infrastruktur in öffentlicher Hand investiert werden, die Datenschutz, IT-Sicherheit und Praktikabilität vereine. Auch hierbei brauche es einen großen Wurf. Halbgare Lösungen könnten Akzeptanz bei Patienten und Ärzten kosten - und letztendlich deshalb auch Leben.

Lauterbach geht es auch darum, mehr Möglichkeiten für die Forschung zu eröffnen. Die systematische Auswertung vieler digitaler Daten kann Erkenntnisse entscheidend beschleunigen. Ein Vorbild dafür ist Israel, das vor mehr als 25 Jahren mit der Digitalisierung begann. (dpa/aze)

Mehr News-Videos aus den Bereichen Wirtschaft, Finanzen und Mobilität

01:17

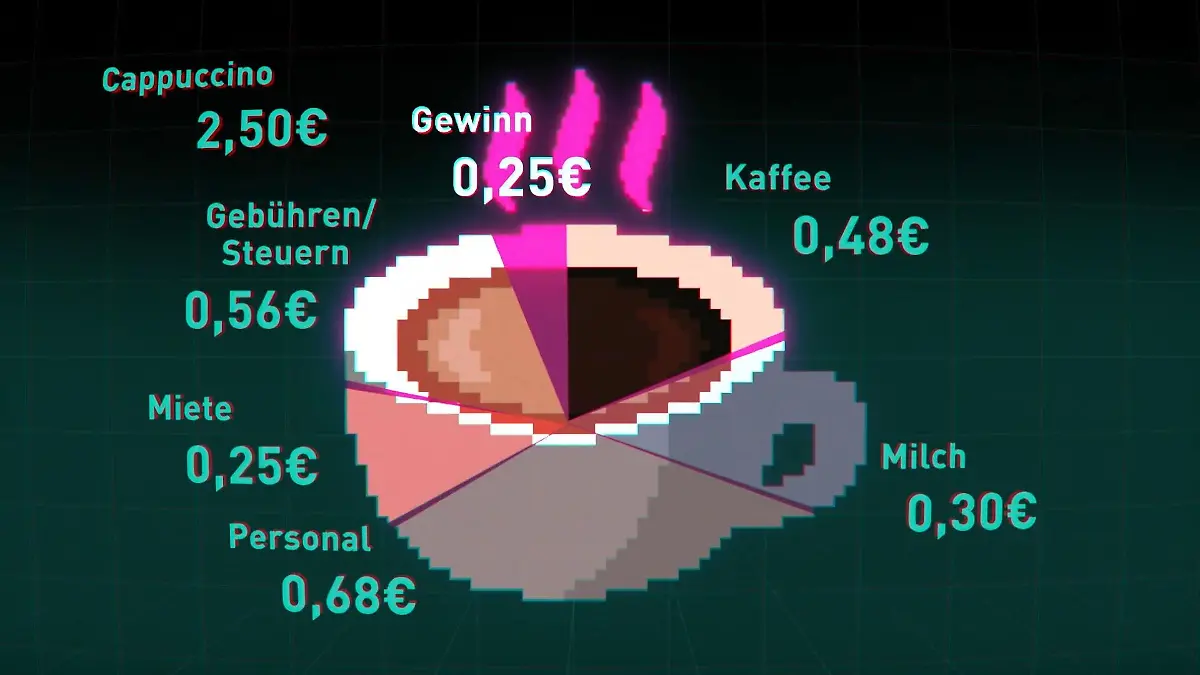

01:17Wie kann LAP seinen billigen Kaffee finanzieren?

01:19

01:19Warum ist Matcha so teuer?

02:02

02:02Stalker-Romantik: Wie problematisch sind die Bücher auf Booktok?

02:46

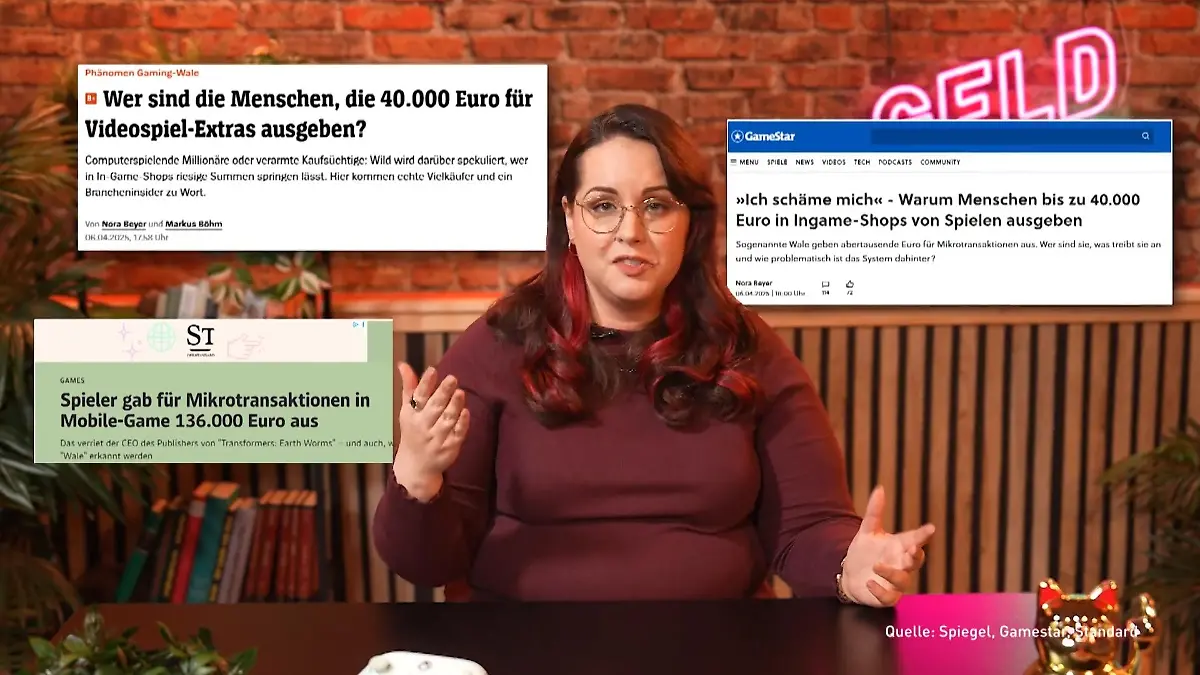

02:46Das steckt hinter In-Game-Käufen bei Gratis-Spielen

02:28

02:28Das müsst ihr über "Buy now, pay later" wissen

02:08

02:08So wird man zum reichsten Menschen Deutschlands!

01:20

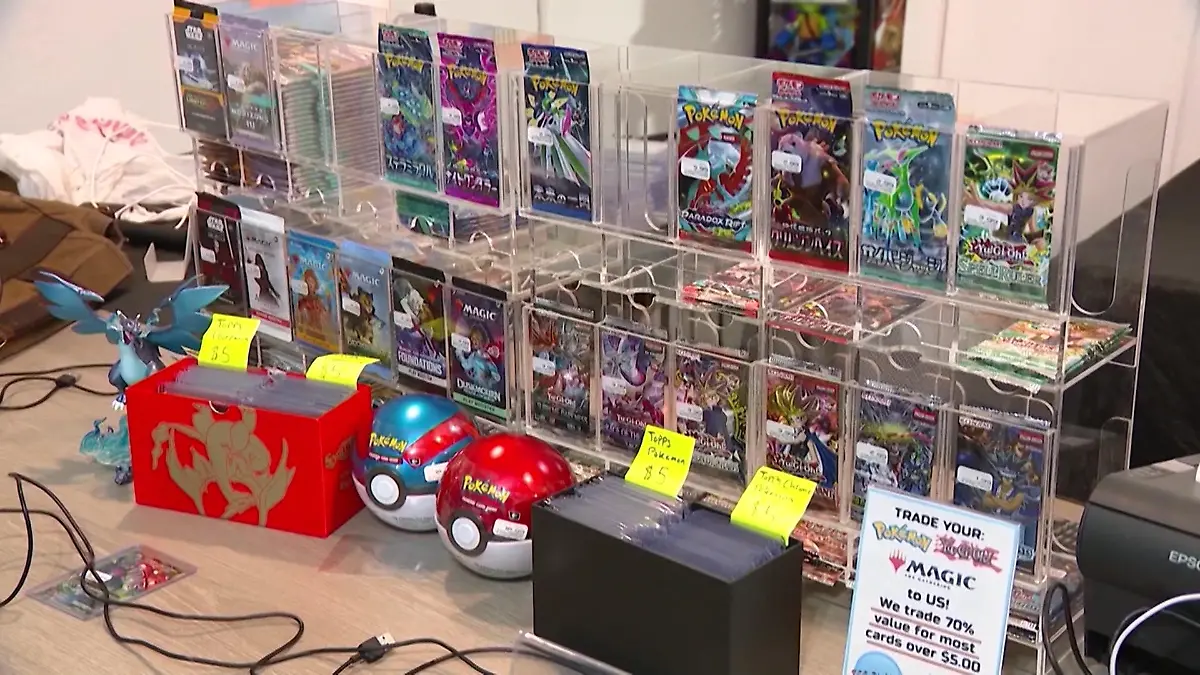

01:20Hype um Pokemon! Diese Karten sind ein Vermögen wert

01:33

01:33Diese drei Versicherungen braucht wirklich jeder!

02:13

02:13So unterstützt der Staat Studierende und Azubis

02:40

02:40So gelingt der Verkauf mit Flohmarkt-Apps

01:37

01:37Was sind Vermögenswirksame Leistungen?

02:41

02:41Warum ist der Rasierer für Frauen teurer als für Männer?

01:39

01:39Darum wird der Stanley Cup auf Social Media gehypt

02:47

02:47So behaltet ihr den Überblick über eure Finanzen

01:52

01:52Wie KI diesem Frisör bei der Arbeit hilft!

01:36

01:36Wie Schwäbisch Gmünd für 1.000 Menschen ein Zuhause findet

01:50

01:50Was ist eigentlich ein ETF?

03:01

03:01Polizeigewerkschaft fordert Tempo 30 innerorts

02:42

02:42Wie das Ehe-Aus nicht zur Existenzbedrohung wird

02:22

02:22Unternehmer schlagen Alarm

01:13

01:13Wie teuer wird unser Kaffee?

02:25

02:25So teilt ihr euch die Arbeit im Haushalt fair auf

04:03

04:03Männer überschätzen ihren Anteil an der Hausarbeit

01:30

01:30Galeria hat große Pläne für Innenstädte

03:56

03:56Das kommt jetzt auf Mieter zu

03:49

03:49Darauf solltet ihr beim Einkauf mit Rabatt-Apps achten

02:13

02:13DIESE Modelle sind betroffen

01:08

01:08Wer dieses Jahr vom Führerschein-Umtausch betroffen ist

02:45

02:45Superreiche werden immer mächtiger

01:14

01:14Tech-Milliardäre liefern sich Wettlauf ums All

03:21

03:21Das kann das neue Vergleichsportal der Bafin

03:40

03:40Jeder Dritte schläft im Homeoffice!

02:44

02:44Ab jetzt gibt's ICE-Tickets für unter 11 Euro!

03:02

03:02Die Bonusprogramme der Supermärkte im Test

03:06

03:06Wir machen den Secondhand-Baumarkt-Check!

01:38

01:38"Für die Rente machen die eigentlich nichts"

04:45

04:45Deutsche verdienen so viel wie noch nie

01:43

01:43Hier verlieren Pendler jährlich 60 Stunden Zeit

02:25

02:25Bürgergeld-Empfänger sollen gemeinnützige Arbeit leisten

01:45

01:45Die Highlights der Technikmesse CES 2025

01:56

01:56Lebensmittelpreise werden auch 2025 steigen

01:33

01:33"Kein Lohn für den ersten Krankheitstag"

02:59

02:59So bringt ihr eure Finanzen zum Jahresbeginn auf Vordermann

02:41

02:41Lohnt sich der Wechsel? Unser Experte klärt auf!

01:36

01:36Das ist dran an Linnemanns Kritik

01:57

01:57Das sagen die Wahlprogramme zur Wirtschaft in Deutschland

01:43

01:43Morgens krank, nachmittags arbeiten – ist das sinnvoll?

01:17

01:17Ist das Weihnachtsgeschäft noch zu retten?

00:31

00:31Droht in Großbritannien die Guinness-Krise?

01:45

01:45Darum können sich betroffene Unternehmen nicht wehren

Folgen der Energiekrise - Deutschland vor dem Blackout?

Deutschland steckt in einer Energiekrise. Der Krieg in der Ukraine zwingt die Bundesregierung dazu, auf alternative Energiequellen auszuweichen. Dabei rücken auch nationale Ressourcen in den Fokus. Doch helfen heimisches Gas und Öl durch den Engpass? Die Dokumentation „Folgen der Energiekrise - Deutschland vor dem Blackout?“ auf RTL+ wirft einen Blick auf den Energiemarkt und lässt Experten zu Wort kommen. Sie bewerten u.a. den Umgang mit Kohle und Kernkraft und erklären, was den Ausbau von erneuerbaren Energien bremst.