Experten klären aufWas steckt hinter Dysmorphophobie - Robbie Williams leidet drunter

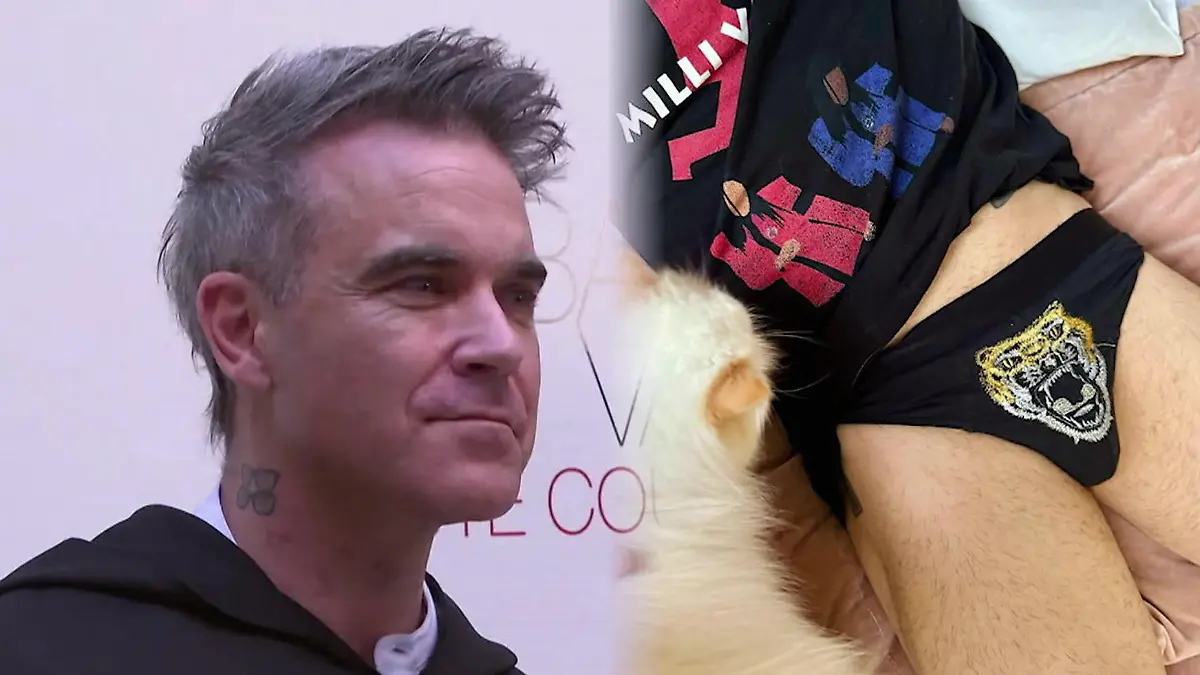

„Mein Idealgewicht ist, wenn sich Menschen um mich Sorgen machen", ist auf einer Zeichnung zu lesen, die Superstar Robbie Williams (49) kürzlich auf seinem Instagram-Profil veröffentlicht. Auch wenn der Inhalt der Karikatur zunächst humorvoll scheint: Der Sänger macht damit erstmals öffentlich, an Dysmorphophobie zu leiden, einer Krankheit, bei der die Wahrnehmung des eigenen Selbstbilds verzerrt ist. Wir erklären, was genau es damit auf sich hat.

„Ich könnte ein Buch über Selbsthass schreiben“ - das hat es mit Dysmorphophobie auf sich

Auf aktuellen Bildern wird klar: Der 49-jährige Entertainer hat ganz schön abgenommen. Nun wird auch ein wenig deutlicher, woran das liegen könnte: Robbie Williams leidet an einer körperdysmorphen Störung. Dabei stehen vermeintliche Makel des eigenen Körpers im Vordergrund. So auch bei Williams. „Ich könnte ein Buch über Selbsthass schreiben, wenn es um meinen Körper geht“, heißt es im Instagram-Post vom 17. Juli weiter. Mal sei er übergewichtig, mal nehme er stark ab. Schon sein ganzes Leben habe Williams damit zu kämpfen „und es lässt nicht nach", schreibt er. Die Traurigkeit, die er manchmal spüre, sei schockierend.

Was genau es mit der Krankheit auf sich hat, erklärt Allgemeinmediziner und Medizinjournalist Dr. Christoph Specht im RTL-Interview: „Dysmorphophobie ist eine psychische Erkrankung, es ist quasi die übermäßige Beschäftigung mit dem eigenen Körperbild und kann sich auf alle möglichen Bereiche beziehen: Haut, Haare, Nase, Gewicht, Proportionen – es kann jedes Körperteil betreffen.“

Lese-Tipp: Megan Fox macht trauriges Geständnis: „Manchmal fühle ich mich wie ein Monster“

Bis zu einem gewissen Grad habe jeder etwas, was ihm am eigenen Körper nicht so gefällt. „Hier verselbstständigt sich das aber. Betroffene sehen den eigenen Körper anders, als er objektiv gesehen wird. Sie haben somit eine Körperwahrnehmungsstörung.“

Psychologin erklärt: Vermeintlicher Makel wird meist nur von Betroffenen wahrgenommen

Auch Psychologin Dr. Rüya-Daniela Kocalevent bestätigt auf Nachfrage, dass es sich bei einer Dysmorphophobie um eine „übermäßige Beschäftigung mit einem wahrgenommenen Makel, der für Außenstehende gar nicht oder nur teilweise erkennbar ist“ handele.

Betroffene zeigen der Psychologin zufolge ein übermäßiges Kontrollverhalten, beispielsweise in Form von häufigem Überprüfen des vermeintlichen Makels im Spiegel oder durch Rückversicherungsverhalten. Häufig werde das Umfeld gefragt, ob der Makel stark sichtbar sei, zudem versuchen Betroffene den vermeintlichen Makel zu vertuschen und vermeiden soziale Situationen, weil sie Angst vor negativer Bewertung haben.

Hintergrund sei bei vielen Betroffenen ein ausgeprägtes Schamgefühl, unter diese leiden, erklärt Kocalevent weiter. Menschen mit einer körperdysmorphen Störung sehnen sich in nach Anerkennung und wünschen sich – trotz des vermeintlichen Makels – nicht ausgeschlossen zu werden.

Anzeige:Im Video: Robbie Williams leidet an Dyslexie und Dyskalkulie

Das müssen Sie wissen! Fragen und Antworten zum Thema Dysmorphophobie

Wann wird es gefährlich?

Wenn man sich über eine Stunde am Tag obsessiv mit dem eigenen Aussehen beziehungsweise einem bestimmten Körperteil auseinandersetze, dann könnte es laut Specht problematisch sein. „Es ist aber immer eine Frage des Ausmaßes.“ Kurzum: „Wenn der Alltag so negativ beeinflusst wird, dass das Leben nicht mehr zuträglich ist, wenn das Äußere einen Stellenwert einnimmt, der nicht mehr gesund ist – dann sollte man unbedingt einen Arzt aufsuchen.“

Lese-Tipp: Gefährlicher Trend: Per Schönheits-OP dem Selfie ähnlicher werden

Wer ist betroffen?

Jeder kann an Dysmorphophobie leiden, Frauen seien jedoch häufiger betroffen als Männer.

Wie wird die Erkrankung diagnostiziert?

„Meist diagnostizieren Psychologen oder Neuropsychiater die Betroffenen anhand einer Evaluation, zum Beispiel anhand von Fragebögen. Sie bewerten die Patienten und stellen eine Diagnose“, erklärt der Allgemeinmediziner. Die Diagnose sei recht einfach und könne dementsprechend recht früh gestellt werden. Wichtig: Es gebe keinen Laborwert, da Dysmorphophobie eben keine körperliche Erkrankung ist.

Woher kommt die Krankheit?

Specht sagt: „Das weiß man nicht genau. Psychische Faktoren spielen eine große Rolle. Aber es können auch Neurotransmitter im Hirn gestört sein oder es kann auf soziale Erlebnisse zurückgeführt werden, das ist nicht ganz klar.“

Wie wird die Krankheit behandelt?

Die Erkrankung ist „hartnäckig und schwer zu behandeln“. „Betroffene müssen in Psychotherapie“, erklärt auch Allgemeinmediziner Dr. Christoph Specht. „Meist um besser mit der Krankheit zurecht zu kommen und um zu schauen, dass sie nicht noch schlimmer wird. Eine vollständige Heilung ist schwer erreichbar.“

Ihre Meinung ist gefragt!

Die Ergebnisse der Umfrage sind nicht repräsentativ.

Zusammenhang Dysmorphophobie und Essstörung

Specht erklärt, dass eine Körperwahrnehmungsstörung auch einen Teil einer Essstörung ausmachen kann: „Bei Magersüchtigen kommt das recht häufig vor. Obwohl sie bereits sehr dünn sind, fühlen sie sich dick, wenn sie vor dem Spiegel stehen und sich da drin betrachten.“

Aber: Eine Körperwahrnehmungsstörung könne unabhängig von einer Esstörung und eigenständig auftreten. „Wenn jemand ein verzerrtes Selbstbild hat und unzufrieden mit seiner Nase ist, hat das natürlich nichts mit seinem Essverhalten zu tun.“ (ubr)

Lese-Tipp: Symptome richtig deuten - wann liegt eine Essstörung vor?

Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel kann einen Besuch beim Arzt nicht ersetzen. Er enthält nur allgemeine Hinweise und darf daher keinesfalls zu einer Selbstdiagnose oder Selbstbehandlung herangezogen werden.