Nach wie vor in aller Munde! Wie gesund sind Hafer, Soja- und andere Pflanzendrinks wirklich?

Milchalternativen wie Hafer-, Soja- oder Mandeldrinks boomen – und ein Ende des Hypes ist nicht in Sicht.

Viele glauben dabei, dass Pflanzendrinks nicht nur besser fürs Klima, sondern auch gesünder sind als Kuhmilch. Aber stimmt das tatsächlich? Wir erklären, worin sie sich unterscheiden und wo die Vor- und Nachteile der einzelnen Drinks liegen.

Viele Menschen entscheiden sich heute bewusst gegen den Verzehr tierischer Produkte

Fakt ist: In den letzten 50 Jahren hat sich unser Kuhmilch-Konsum fast halbiert. Im Jahr 2024 trank jeder Deutsche laut Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) durchschnittlich 46 Liter Milch - 1995 waren es noch 62,4 Liter, in den 1970er-Jahren sogar rund 80 Liter pro Kopf.

Die Gründe sind vielfältig: Viele Menschen bewerten Lebensmittel heute kritischer als noch vor zehn oder 15 Jahren und entscheiden sich oft bewusst gegen tierische Produkte. Zum einen aus ökologischen, zum anderen aus Gründen des Tierwohls.

Tatsächlich beansprucht die Haltung von Kühen enorme Flächen und viel Wasser – für die Produktion von einem Liter Milch werden etwa 700 Liter Wasser benötigt. Außerdem produzieren Kühe als Wiederkäuer erhebliche Mengen an Methan, das als Treibhausgas entscheidend an der Klimaerwärmung beteiligt ist.

Daher entscheiden sich immer mehr Menschen bewusst gegen den Konsum tierischer Milch und greifen zu pflanzlichen Milchalternativen. Gefördert wird dieser anhaltende Trend durch ein gesteigertes Gesundheitsbewusstsein. Doch wie gesund sind die Pflanzen-Drinks eigentlich?

Lese-Tipp: Wissenschaftler schlagen Alarm: DAS sind die klimaschädlichsten Lebensmittel

Jetzt ist eure Meinung gefragt

Pflanzendrinks sind eine gute Alternative für Menschen mit Unverträglichkeiten

Der pflanzliche Milchersatz liefert deutlich mehr Ballaststoffe und ungesättigte Fettsäuren als Kuhmilch. Zudem enthalten Pflanzendrinks weder Cholesterin noch Laktose (Milchzucker). Bis auf Hafermilch sind außerdem sämtliche pflanzlichen Drinks glutenfrei. Das ist vor allem für Menschen mit entsprechenden Unverträglichkeiten ein Vorteil - allein in Deutschland sind 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung von einer Laktoseunverträglichkeit betroffen.

Dafür liefert Kuhmilch mehr Eiweiß, Calcium und Kalium als pflanzliche Drinks. Wer sich für pflanzliche Milchalternativen entscheidet, sollte also darauf achten, dass die Drinks mit Calcium angereichert sind. Außerdem solltet ihr grundsätzlich ungesüßte Varianten in Bio-Qualität bevorzugen. Für einen geringen ökologischen Fußabdruck solltet ihr darauf achten, dass das dafür verwendete Soja oder Getreide aus europäischem oder gar deutschem Anbau kommt. Positiver Nebeneffekt: Das verwendete Getreide ist nicht mit Pestiziden belastet.

Lese-Tipp: Diese Tricks helfen Ihnen, in Zukunft vegetarisch(er) zu leben

Wie gesund und nachhaltig Haferdrink ist

Haferdrink ist die ökologisch beste Alternative zu Kuhmilch. Hafer ist relativ resistent gegen Unkraut, muss daher kaum gespritzt werden, der Anbau benötigt nur wenig Wasser. Zudem wird Hafer überwiegend in Europa oder sogar Deutschland produziert, sodass die Transportwege kurz sind.

Haferdrink eignet sich zudem gut zum Kochen und Backen (zum Beispiel als Ersatz für Milch in Pfannkuchen). Allerdings liefert Hafer mit 0,3 bis maximal ein Gramm pro 100 Milliliter deutlich weniger Eiweiß als Kuhmilch, die es mit drei Gramm pro 100 Milliliter auf das Dreifache bringt.

Wie gesund Soja- und Erbsendrink sind

Sojadrink hat – wie Erbsendrink auch – einen ähnlich hohen Eiweißgehalt wie Kuhmilch. Der Calciumgehalt variiert jedoch stark: Während Sojadrinks nur etwa 25 Milligramm Calcium pro 100 Milliliter liefern, bringt es Kuhmilch auf 125 Milligramm pro 100 Milliliter. Viele Hersteller setzen den pflanzlichen Drinks jedoch Calcium zu. Auf diesen Zusatz sollten vor allem Eltern achten, deren Kinder nur keine Kuhmilch und Milchprodukte verzehren - für das Wachstum der Knochen ist Calcium ein essentieller Baustoff.

Dafür enthalten 100 Milliliter Sojadrink mit nur zwei Gramm pro 100 Milliliter weniger Fett und weniger Kalorien als Kuhmilch mit normalem Fettgehalt. Sojabohnen sind außerdem reich an mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die als gesund für unser Herz-Kreislauf-System gelten. Außerdem enthält der Pflanzendrink etwa vier mal so viel Folsäure wie Kuhmilch.

Auch Sojadrink könnt ihr als veganen Milchersatz für nahezu alle Gerichte verwenden, bei denen Kuhmilch im Rezept steht. Und: Anders als Sojabohnen, die als Tierfutter dienen, wird Soja für herkömmliche Lebensmittel auf vergleichsweise kleinen Flächen angebaut – meist in Europa oder Asien. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, solltet ihr Bio-Sojaprodukte aus Deutschland kaufen.

Lese-Tipp: Kochen fürs Klima: Nachhaltig und umweltbewusst ernähren? Das geht!

Warum Mandeldrink eine schlechte Ökobilanz aufweist

Mandeldrink ist vor allem aufgrund seines leicht süßen, nussigen Geschmacks beliebt. Das Getränk ist frei von Laktose und Gluten, weshalb es sich auch für Menschen mit einer Soja-Allergie eignet. Allerdings ist der Mandeldrink sehr eiweißarm, zudem gehen beim Einweichen der Mandeln für die Herstellung viele Mineralstoffe verloren. Daher liefern 100 Milliliter nur etwa ein Gramm Eiweiß.

Ein weiterer Kritikpunkt: Der Mandelanbau ist sehr wasserintensiv. Da Mandeln es warm mögen wachsen sie überwiegend in Regionen, in denen ohnehin Wasserknappheit herrscht. Und der Transport aus Kalifornien, dem Haupt-Anbaugebiet, oder anderen fernen Ländern bedeutet zudem lange, emissionsreiche Transportwege. Daher solltet ihr beim Kauf Bio-Produkte aus Europa wählen.

Lese-Tipp: Abnehmen mit Mandeln? Warum das tatsächlich funktionieren kann

Im Video: Was taugen Erbsen-, Mandel- und Sojadrink?

Warum ihr Kuhmilch nur in Maßen genießen solltet

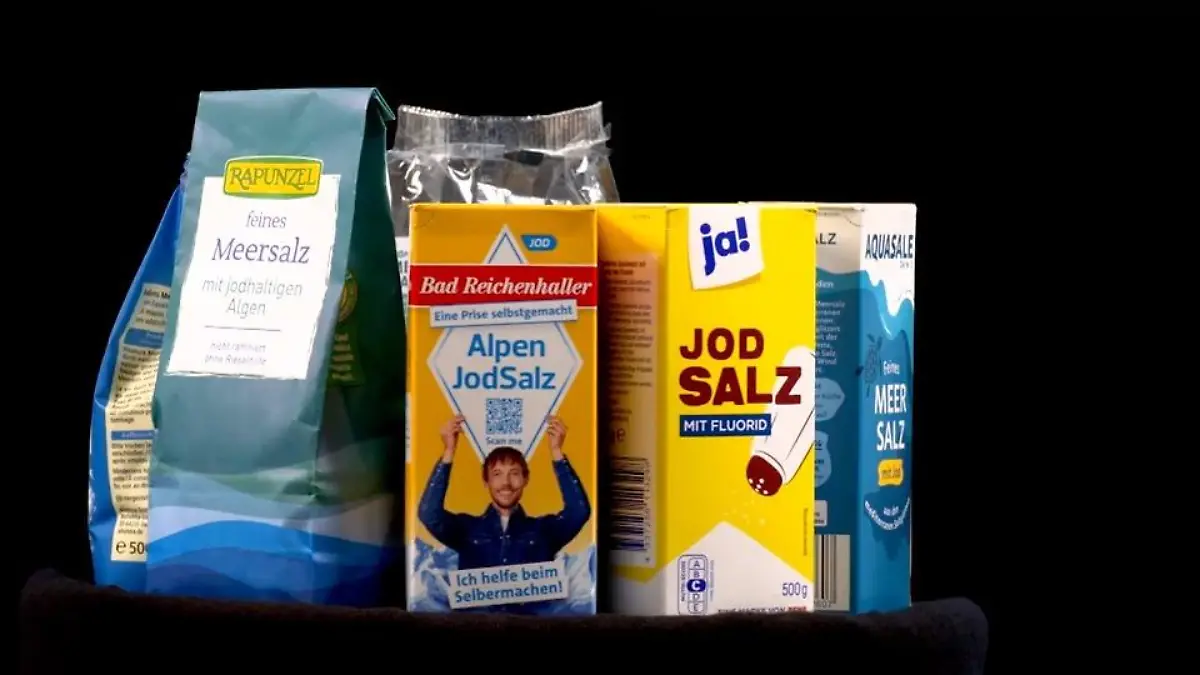

Grundsätzlich ist Milch ein nährstoffreiches Lebensmittel, das viele Vitamine, Mineralstoffe und hochwertiges Eiweiß enthält. Kein anderes Lebensmittel enthält mehr Calcium als Milch. Außerdem liefert sie viel Vitamin B2 und Jod, das viele Menschen in Deutschland nicht in ausreichender Menge aufnehmen.

Wichtig ist allerdings, dass wir Milch in Maßen genießen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt nicht mehr als ein Glas (250 Milliliter) pro Tag. Vor allem, da Milch aufgrund des hohen Energie- und Nährstoffgehalts nicht zu den Getränken, sondern zu den Nahrungsmitteln zählt.

Lese-Tipp: Endlich Durchblick im Kühlregal! Skyr, Joghurt oder Quark: Welche Variante ist am gesündesten?

Hochleistungskühe liefern bis zu 10.000 Liter Milch pro Jahr

Milch aus konventioneller Erzeugung bedeutet darüber hinaus oft Massentierhaltung. Viele Kühe stehen in ihrem gesamten Leben nie auf einer Wiese, sondern tagein, tagaus im Stall und erhalten spezielles Kraftfutter, damit sie schneller wachsen und mehr Milch geben. So bringen es sogenannte Hochleistungskühe heute auf bis zu 10.000 Liter Milch pro Jahr. Zum Vergleich: 1960 waren es noch 4.000 Liter Milch pro Kuh und Jahr.

In der konventionellen Milchviehhaltung wird Kraftfutter eingesetzt, das oft aus Sojaschrot hergestellt wird. Das ist weder für die Kühe noch die Umwelt gut. Wer nicht auf Kuhmilch verzichten möchte, sollte zu Bio-Milch greifen. Die Kühe haben zum einen mehr Bewegungsfreiheit, zum anderen ist der Einsatz von genmanipuliertem Kraftfutter und Silage verboten.

Lese-Tipp: Diese Ernährungsform ist die beste fürs Klima - und die vegane ist es nicht!

Warum Bio-Milch die bessere Wahl ist

Stattdessen fressen Bio-Rinder mehr Gras und Heu, weswegen Bio-Milch eine bessere Fettsäurezusammensetzung hat: Sie enthält 50 Prozent mehr der gesunden Omega-3-Fettsäuren, außerdem mehr Vitamin E und Carotinoide, aus denen unser Körper Vitamin A herstellen kann.

Wer dabei auf Bio-Milch setzt, tut seiner Gesundheit einen Gefallen und kann seinen CO2-Abdruck ein gutes Stück verkleinern. Auch, wenn Pflanzendrinks in Sachen Umweltschutz und Tierwohl deutlich besser abschneiden.

Lese-Tipp: Wenige Nährstoffe, viele Zusatzstoffe: Warum uns Fertiggerichte schneller altern lassen