Für ein gesundes Entgiftungsorgan Nur Alkohol macht Fettleber? Warum auch O-Saft das Organ schädigen kann

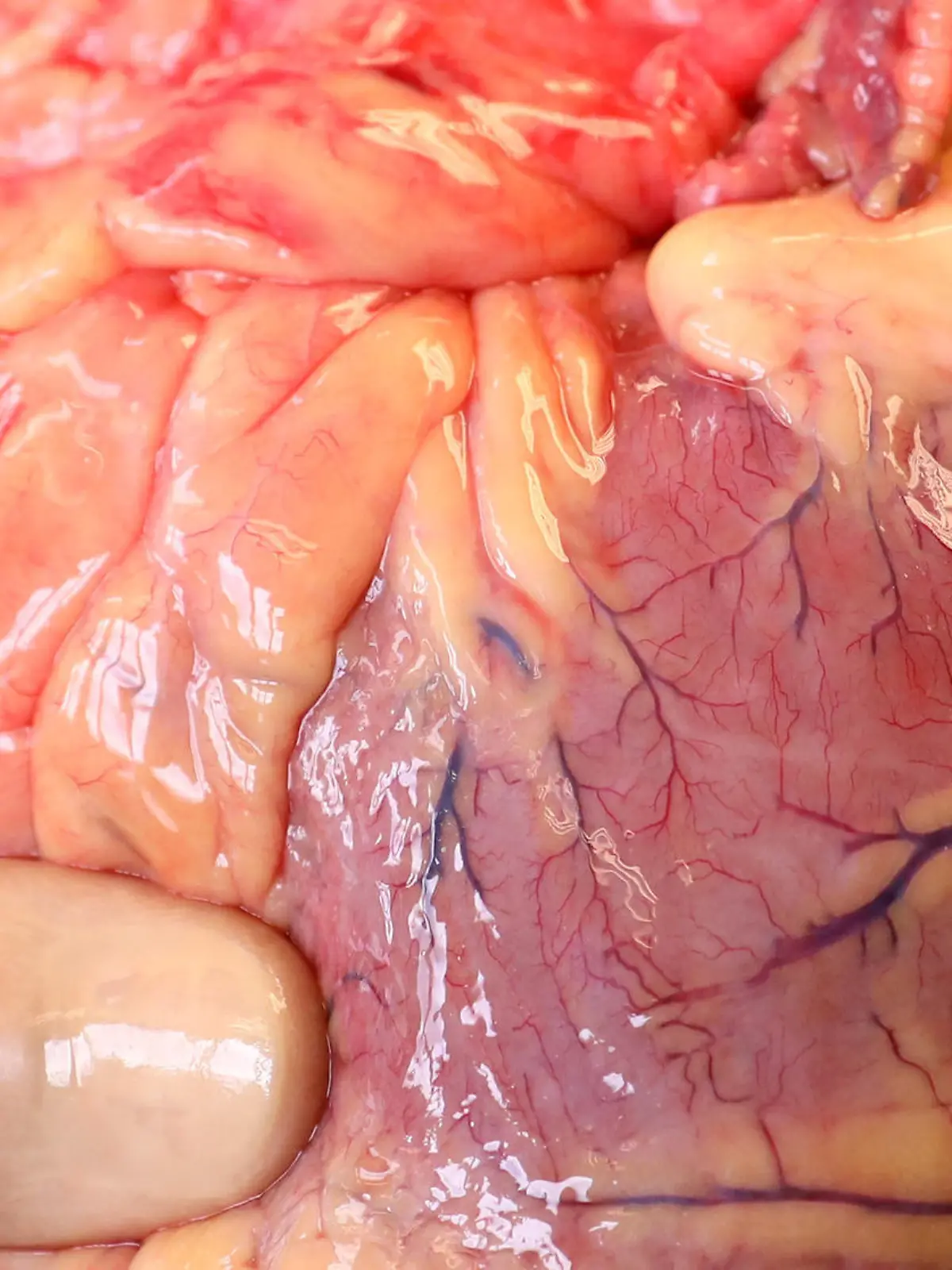

Die Leber ist unser wichtigstes Entgiftungsorgan.

Nur logisch also, dass Erkrankungen des Organs weitreichende Folgen haben. Neben einem hohen Alkoholkonsum kann auch eine unausgewogene Ernährung dazu führen, dass die Leber nicht mehr richtig arbeitet. Worauf wir achten sollten? Wir erklären, welche Lebensmittel das Organ langfristig schädigen können.

Welche zentralen Funktionen die Leber im Körper übernimmt

Mit anderthalb Kilogramm zählt die Leber zu den größten Organen des Körpers, gleichzeitig ist sie unser zentrales Stoffwechselorgan. Die Hauptaufgabe der Leber ist die Entgiftung: Sie macht schädliche Substanzen, die im Stoffwechsel entstehen, unschädlich. So wandelt sie beispielsweise giftiges Ammoniak, das beim Abbau von Eiweiß entsteht, in harmlosen Harnstoff um. Dieser gelangt dann über das Blut in die Niere und wird über den Urin ausgeschieden.

Außerdem bildet die Leber einen Großteil des körpereigenen Cholesterins. Das wird unter anderem für die Gallenflüssigkeit benötigt, von der die Leber etwa 800 bis 1.000 Milliliter pro Tag produziert. Die Galle wird in der Gallenblase gespeichert und für die Fettverdauung benötigt. Zudem bildet das Organ Gerinnungsfaktoren, die dafür sorgen, dass die Blutung nach einer Verletzung rasch stoppt.

Last but not least baut die Leber alte und beschädigte Blutkörperchen, aber auch Alkohol und Medikamente ab.

Lese-Tipp: Den Körper entgiften: So werdet ihr wieder fit!

Jetzt ist eure Meinung gefragt

Warum die Leber auch für den Zuckerstoffwechsel zentral ist

Auch im Rahmen der Verstoffwechselung der aufgenommenen Nahrung kommt der Leber eine wichtige Funktion zu: Über das Blut werden Nährstoffe wie Eiweiß, Fette und Kohlenhydrate in die Leber transportiert. Diese werden von der Leber verwertet und abgebaut. Pro Tag filtert die Leber auf diese Weise etwa 2.000 Liter Blut – ein echtes Power-Organ

Nährstoffe, die nicht unmittelbar für die Energiebereitstellung benötigt werden, kann die Leber speichern. Nehmen wir beispielsweise mehr Zucker auf, als wir durch Bewegung oder Sport verbrauchen, speichert das Organ diesen in Form von Glykogen. Das kann wiederum bei Bedarf in Glukose (Traubenzucker) umgewandelt und ins Blut abgegeben werden. Auf diese Weise spielt die Leber eine wichtige Rolle für den Zuckerstoffwechsel.

Daneben speichert die Leber aber auch Mineralstoffe wie Eisen und Kupfer sowie Vitamine.

Lese-Tipp: Mit diesen Tipps und Rezepten bekommt ihr Typ-2-Diabetes in den Griff

Warum zu viel Zucker eine Fettleber fördert

Die Fähigkeit, Nährstoffe zu speichern, ist Problem und Segen zugleich. Denn was bei einem Nahrungsmittelmangel sinnvoll und essentiell ist, ist in Zeiten des Überflusses kontraproduktiv. Sind die Glykogenspeicher beispielsweise gefüllt und wir führen unserem Körper weiterhin große Mengen Zucker zu, wandelt er den in Fettsäuren um. Das erklärt, warum sich auch durch zu viele Gummibärchen, Schokolade oder Eis Fettpölsterchen bilden können.

Nehmen wir regelmäßig zu viele Süßigkeiten auf, macht sich das aber nicht nur auf der Waage bemerkbar – unsere Leber kann regelrecht verfetten. Erschreckend: In Deutschland leiden etwa 25 bis 30 Prozent der Bevölkerung an einer Nichtalkoholischen Fettleber. Dadurch steigt das Risiko für Folgeerkrankungen wie eine Leberentzündung (Hepatitis), die einen entzündlichen Verlauf nehmen, vernarben und schlimmstenfalls eine Leberzirrhose auslösen kann.

Außerdem produziert die Fettleber Botenstoffe, die Entzündungen fördern und Herz-Kreislauferkrankungen wie Bluthochdruck, Herzinfarkt und Schlaganfall begünstigen. Auch das Risiko für die Entwicklung eines Typ-2-Diabetes steigt: Die Fettansammlung in der Leber kann auch eine Störung des Blutzuckerstoffwechsels auslösen.

Lese-Tipp: Hättet ihr es gewusst? Hinter diesen Bezeichnungen verbirgt sich Zucker

Warum Saft nicht besser ist als Cola – im Gegenteil!

Dass Softdrinks wie Cola, Limo oder Energydrinks viel Zucker enthalten, wissen wir. Viele Menschen setzen stattdessen auf Fruchtsäfte oder -schorlen, um den Durst zu stillen. Was gesund klingt, hat gleich mehrere Haken: Zum einen liefern Saft, Nektar und Co. durch den enthaltenen Fruchtzucker (Fruktose) mit durchschnittlich 48 Kilokalorien pro 100 Milliliter genauso viele Kalorien wie Softdrinks.

Zum anderen wird Fruktose im Gegensatz zu Glukose (Traubenzucker) nicht in Form von Glykogen gespeichert, sondern in der Leber überwiegend in Fett umgewandelt. Zumindest dann, wenn wir den Fruchtzucker regelmäßig in größerer Menge aufnehmen. Da in einem Liter Direktsaft viele Orangen stecken, nehmen wir mit einem Glas Saft in etwa den Fruktosegehalt von vier bis fünf Orangen auf. So viele würden wir als Obst allein wegen des hohen Volumens überhaupt nicht essen können!

Das erklärt, warum mehr als ein Glas Fruchtsaft am Tag nicht nur die Leberverfettung, sondern auch Übergewicht begünstigt. In einer Schweizer Studie zeigte sich, dass schon 600 Milliliter eines fruktosehaltigen Getränks pro Tag bei schlanken jungen Männern in wenigen Wochen zur Bildung von Fettsäuren in der Leber führte.

Daher gilt: Durst immer am besten mit Wasser, ungesüßten Früchte- oder Kräutertees stillen! Wer nicht ganz auf Geschmack verzichten mag, sollte zu stark verdünnten Saftschorlen im Verhältnis eins zu drei (ein Teil Saft, drei Teile Wasser) setzen.

Lese-Tipp: Habt ihr den Durchblick? Worin sich Saft, Nektar oder Fruchtsaftgetränk unterscheiden

Warum Frittiertes so selten wie möglich auf eurem Speiseplan stehen sollte

Wird Pflanzenöl sehr stark oder mehrmals erhitzt, bilden sich aus den gesunden Fettsäuren Transfette, ungesättigte Fettsäuren. Sie entstehen, wenn ursprünglich gesundes Pflanzenöl industriell gehärtet wird. Das passiert zum Beispiel beim Frittieren.

Daher enthalten vor allem frittierte Kartoffelprodukte wie Pommes, aber auch viele industriell gefertigte Backwaren und Fertiggerichte Transfettsäuren. Die gebildete Menge ist dabei abhängig von der Dauer und Temperatur des Erhitzens sowie von der Art der Fettsäure.

Transfettsäuren sind deshalb schädlich, weil sie die Blutfettwerte negativ beeinflussen. Sie erhöhen das Low-Density-Lipoprotein (LDL) und senken das High-Density-Lipoproteinen (HDL). Idealerweise sollte es genau andersherum sein. Denn LDL kann sich in den Gefäßen ablagern und Arteriosklerose fördern. Das wiederum begünstigt die Entstehung von Herz-Kreislaufbeschwerden. Zudem belasten sie die Leber und können Entzündungen hervorrufen.

Daher gilt: Backt eure Pommes besser im Ofen oder frittiert sie in der Heißluftfritteuse!

Lese-Tipp: Endlich Durchblick am Öl-Regal! Backen, braten, frittieren – welches Speiseöl eignet sich wofür?

Video-Tipp: Wie ihr eure Cholesterin-Werte schnell in den Griff bekommt

Warum rotes Fleisch nicht nur die Gefäße, sondern auch die Leber belastet

Fleisch enthält überwiegend gesättigte Fettsäuren. Nehmen wir davon zu viele auf, steigt nicht nur das Risiko für Herzerkrankungen, sondern auch für Übergewicht. Zudem kann sich das überschüssige Fett in der Leber einlagern.

Eine Studie der Universität Haifa belegt zudem, dass vor allem der regelmäßige Verzehr von rotem Fleisch eine Fettleber begünstigt. An der Studie nahmen 357 Probanden im Alter von 40 bis 70 Jahren. Dabei zeigte sich: Je mehr rotes oder verarbeitetes Fleisch die Studienteilnehmer aßen, desto höher war ihr Risiko für eine Fettleber

Einer der Gründe scheint der hohe Gehalt an Eisen in rotem Fleisch wie Rindfleisch zu sein. Ist der Eisenwert zu hoch, bilden sich reaktive Eisenverbindungen, so die Forscher. Diese schädigen die Zellen, fördern Entzündungsprozesse und begünstigen die Entwicklung einer Fettleber.

Aber auch die Zubereitung des Fleischs hat Einfluss auf die Lebergesundheit. Während das Braten, Frittieren und Grillen das Fettleber-Risiko erhöht, haben Kochen oder Schmoren des Fleisches einen weniger schädlichen Effekt. Daher solltet ihr euren Fleischkonsum auf 300-600 Gramm pro Woche reduzieren und bevorzugt zu Geflügelfleisch greifen. Gesunde Alternativen sind auch Fische wie Hering, Lachs oder Makrele.

Lese-Tipp: Das passiert im Körper, wenn wir auf Fleisch verzichten

Warum Süßstoff für die Leber nicht besser ist als Zucker

Wer auf Zucker verzichten und Kalorien einsparen möchte, greift häufig zu Süßstoffen oder Zuckerersatzstoffen. Und die sind in der Regel um ein Vielfaches süßer als herkömmlicher Zucker: Ihre Süßkraft kann bis zu 3.000 mal stärker sein als die von Zucker. Während 100 Gramm Haushaltszucker etwa 400 Kilokalorien enthalten, liefern Süßstoffe maximal vier Kilokalorien pro 100 Gramm. Was erst einmal gut klingt, hat aber mehrere Nachteile.

Aktuelle Studien belegen, dass unser Körper unterschiedlich auf Zuckerersatzstoffe reagiert. Während der Darm nach dem Verzehr von Zucker Sättigungshormone ausschüttet, passiert das nach dem Verzehr von Süßstoffen nicht. Daher bekommen wir nach dem Verzehr von Süßstoffen schneller wieder Hunger als nach der Aufnahme von Zucker. Folglich sparen wir zwar Kalorien, indem wir auf Süßstoffe und damit gesüßte Lebensmittel zurückgreifen, doch der fehlende Sättigungseffekt erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass wir die durch Süßstoffe eingesparte Kalorienmenge im Anschluss durch andere Nahrungsmittel wieder ausgleichen. Wer also Süßstoffe statt Zucker verwendet, nimmt somit in der Regel nicht ab.

Außerdem beeinflussen künstliche Süßstoffe möglicherweise über die Darm-Hirn-Achse die Leber. Dies kann Lebererkrankungen wie die Entstehung einer Nichtalkoholischen Fettleber begünstigen.

Besser: Trinkt ein Glas normale Cola als ein bis zwei Liter Cola light oder zero. Getränke und Speisen solltet ihr mit Honig, Agavendicksaft oder Trockenobst süßen. Diese Zuckeralternativen liefern zwar ähnlich viele Kalorien wie Zucker, enthalten aber wertvolle Mineralstoffe und sind daher die gesündere Alternative

Lese-Tipp: Schon kleine Änderungen bewirken viel! Zehn Tipps, mit denen ihr im Alltag Zucker spart

Das tut eurer Leber gut

Deutlich wird: Wir können einiges dafür tun, eine Nichtalkoholische Fettleber in den Griff zu bekommen. Wer auf eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung setzt, tut damit auch seiner Leber einen Gefallen. Setzt auf viele frische, unverarbeitete Lebensmittel wie Gemüse, Salat, Hülsenfrüchte, Kartoffeln und Vollkornprodukte. Fertiggerichte sollten die Ausnahme bilden.

Diese Lebensmittel solltet ihr regelmäßig in euren Speiseplan integrieren, weil sie die Leber entlasten:

Bitteres Gemüse und Salat wie Chicorée, Endivie und Mangold: Sie regen die Leberfunktion an.

Vollkornprodukte wie Haferflocken: Sie sind reich an Zink und helfen der Leber bei der Regeneration.

Hochwertige Pflanzenöle wie Leinöl: Die enthaltenen Omega-3-Fettsäuren beugen Entzündungen vor und fördern auf diese Weise die Lebergesundheit.

Kurkuma: Das beliebte Gewürz regt die Produktion von Magensaft und Galle an. Auf diese Weise unterstützt Kurkuma die Leber und die Fettverdauung.

Artischocken: Sie enthalten den sekundären Pflanzenstoff Cynarin, der antioxidativ wirkt und die Regeneration der Leber fördert.

Rote Beete: Das rote Gemüse liefert viele Antioxidantien, die freie Radikale unschädlich machen. Dadurch beugt der Verzehr Herz-Kreislauferkrankungen und Entzündungen vor. Außerdem enthalten sie reichlich Pektin. Der Ballaststoff hilft der Leber, giftige Stoffwechselprodukte unschädlich zu machen.

Wenn ihr noch dazu auf Essenspausen von drei bis vier Stunden und regelmäßige Bewegung achtet, braucht ihr euch um eure Leber keine Sorgen zu machen.

Lese-Tipp: Jetzt gilt’s! Diese Lebensmittel zaubern einen flachen Bauch