13-Jährige ersticht eigene SchwesterKönnen Eltern dem eigenen Kind eine solche Tat verzeihen? Psychologe ordnet ein

Schreckliche Horror-Tat unter Geschwistern!

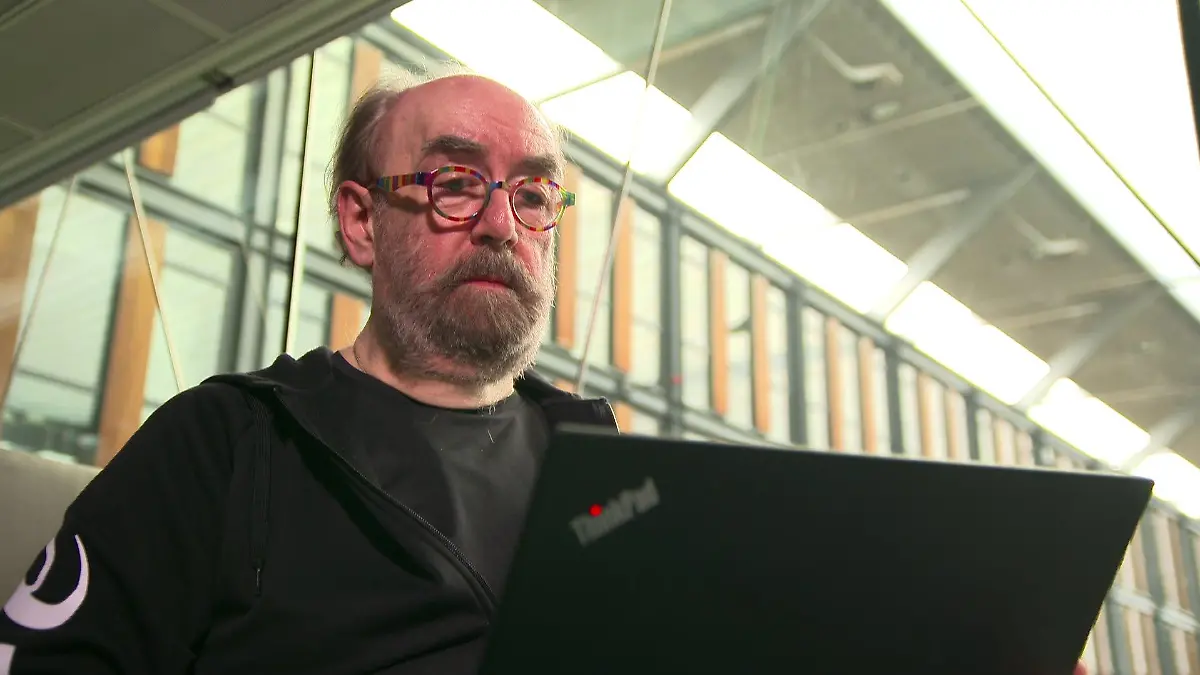

Eine 13-Jährige aus Leipzig soll ihre Schwester (7) am Freitagabend (25. Oktober 2024) erstochen haben, als die Eltern nicht zu Hause waren. Der schockierende Kriminalfall wirft viele Fragen auf. Was macht eine solch grausame Tat, mutmaßlich verübt durch das eigene Kind, mit Mutter und Vater? RTL hat Diplom-Psychologe Michael Thiel gefragt: Können Eltern eine solche Tat jemals vergeben?

„Nichts ist mehr so im Leben, wie es vorher war!“

Wenn das eigene Kind plötzlich zum Schwerverbrecher wird und das Geschwisterkind tötet, ist das wohl die schlimmste Tragödie, die einer Familie widerfahren kann. Doch wie geht es Eltern in ihrer Trauer um ein Kind, wenn sie mit der Täterin unter demselben Dach leben, weil es sich dabei ebenfalls um ihre eigene Tochter handelt?

„Wenn das eigene Kind das eigene Kind tötet, herrscht zunächst Fassungslosigkeit“, erklärt Psychologe Michael Thiel.

Und ergänzt: „Diese Situation löst bei allen Beteiligten einen psychologischen Ausnahmezustand aus. Nichts ist mehr so im Leben, wie es vorher war! Die Frage nach dem ‘Warum?’ Und: ‘Hätte ich das nicht verhindern können?’, treibt besonders die Eltern um. Alle sind vermutlich traumatisiert und sollten psychotherapeutisch begleitet werden, weil sich nicht selten suizidale Gedanken in den Betroffenen breit machen.“

Lese-Tipp: Warum töten Kinder Kinder? Sozialpädagoge Thomas Sonnenburg ordnet ein

Eltern fragen sich: „Hätte ich es verhindern können?“

Laut Michael Thiel sei typisch bei der Verarbeitung solcher Familientragödien, dass die Eltern und Angehörige folgende fünf Phasen der Trauer durchlaufen:

Schock und Verleugnung: Die ersten Reaktionen sind häufig Schock, Fassungslosigkeit und Verleugnung. Die Realität erscheint surreal, und viele Betroffene können den Schmerz und die Bedeutung des Erlebten zunächst nicht verarbeiten.

Schuldgefühle und Selbstvorwürfe: Häufig treten starke Schuldgefühle auf, verbunden mit Fragen wie: Hätte ich es verhindern können? Oder habe ich versagt? Die Suche nach einem Grund, warum so etwas passieren konnte, lässt Eltern oft an der eigenen Erziehung oder den familiären Beziehungen zweifeln.

Wut und Zorn: Neben Trauer und Verzweiflung entwickeln sich oft intensive Gefühle von Wut und Hilflosigkeit – sowohl gegenüber der Täterin als auch gegenüber sich selbst, dem Partner oder anderen Menschen. Diese Emotionen sind oft schwer zu steuern und werden durch die enge familiäre Beziehung noch verstärkt.

Depression und Sinnlosigkeit: Im Laufe der Zeit können Gefühle der Sinnlosigkeit und eine tiefe Traurigkeit über den Verlust des einen Kindes und die Unfassbarkeit des anderen die Betroffenen lähmen. Dies kann bis zu einer Depression und Suizidgedanken führen, wenn der Schmerz zu überwältigend wird.

Akzeptanz und Versöhnung: Dieser Prozess kann Jahre dauern und ist besonders schwer, wenn die Täterin das eigene Kind ist. Eine Art Akzeptanz bedeutet nicht, dass das Geschehene gutgeheißen wird, sondern dass man lernt, mit dem Schmerz zu leben. Die Versöhnung, wenn überhaupt möglich, ist ein langer, individueller Prozess.

Innerhalb dieser Phasen der Verarbeitung sei die Hilfe von außen besonders wichtig, zum Beispiel in Form von Einzel- oder Familientherapien, damit die Eltern und Angehörigen bei der Trauerbewältigung unterstützt werden, rät der Psychologe.

Lässt sich der Täterin - dem eigenen Kind - verzeihen?

Doch können Eltern im Anschluss über Vergebung gegenüber dem Täter-Kind nachdenken?

„Die Frage des Verzeihens ist besonders heikel und höchst individuell. Vergebung bedeutet nicht, das Verbrechen gutzuheißen, sondern einen Weg zu finden, innerlich Frieden zu schließen, um sich nicht vollständig von den negativen Emotionen zerstören zu lassen“, weiß der Experte.

Hierbei könnten laut des Psychologen für die Eltern mehrere Verarbeitungs-Schritte hilfreich sein:

Verstehen und Begreifen: Ein tieferes Verständnis für die Hintergründe und Motive der Tat kann – wenn es die Eltern möchten – ein erster Schritt sein, um sich mit den Emotionen auseinanderzusetzen. Gespräche mit Therapeuten und möglicherweise auch mit der Täterin können diesen Prozess unterstützen.

Selbstreflexion und Akzeptanz: Sich selbst zu erlauben, widersprüchliche Gefühle zu empfinden, kann helfen, die innere Zerrissenheit zu mindern. Oft ist Vergebung ein langer Weg, der durch Phasen der Akzeptanz, des Grolls und des Mitgefühls führt.

Vergebung als Entlastung: In einigen Fällen sehen Eltern Vergebung als eine Möglichkeit, sich selbst und das eigene Leben zurückzuerobern. Es kann eine bewusste Entscheidung sein, sich von der Last der Wut zu befreien – nicht für die Täterin, sondern für das eigene Wohl.

Lese-Tipp: Psychologe sicher: Familiendrama in Leipzig muss eine Vorgeschichte haben

Im Video: Drama in Leipzig! Mädchen ersticht Schwester

Psychologe rät dazu, Erinnerungsrituale zu schaffen

Klar sei dabei natürlich immer, dass es dafür „kein einfaches Rezept gibt, um nach einer solchen Tragödie weiterzuleben”.

Doch es könnte dabei helfen, das Leben Schritt für Schritt neu zu ordnen und kleine Routinen wieder aufzubauen. Der Experte rät abschließend außerdem dazu, Erinnerungsrituale zu schaffen und Möglichkeiten, dem verstorbenen Kind zu gedenken, um den Blick vielleicht irgendwann wieder mehr nach vorne richten zu können – wenn auch erst nach sehr langer Zeit.