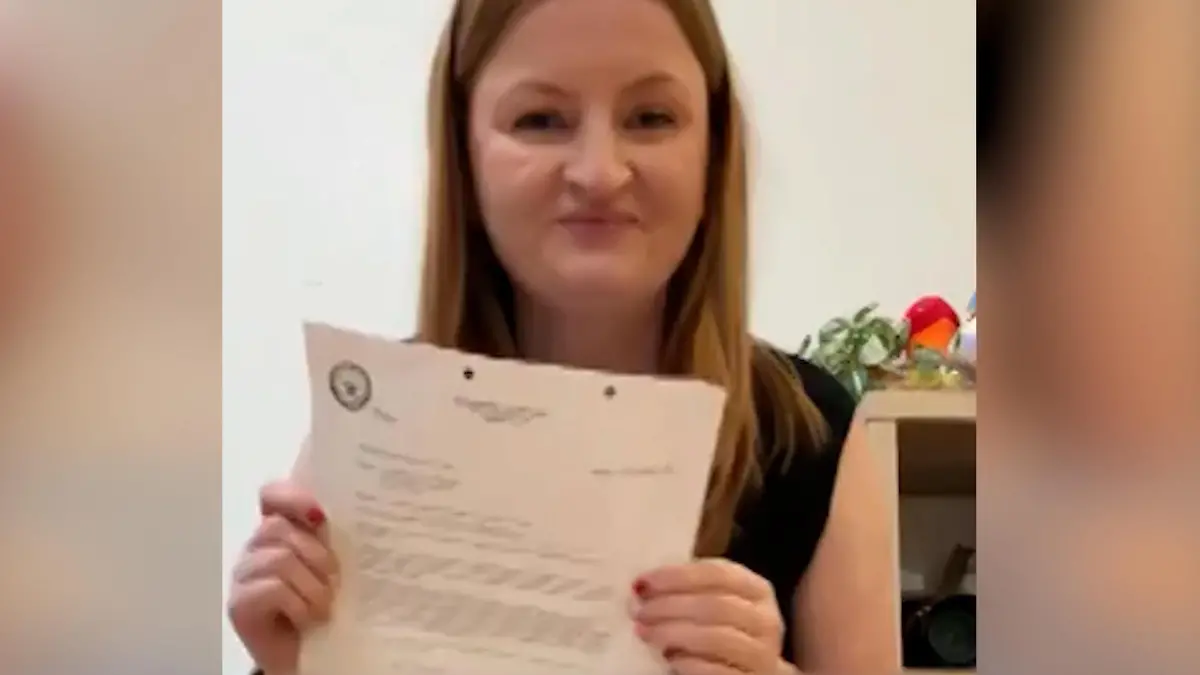

Abtreibungsverbot stürzt Familie in Florida in tiefes LeidTodes-Diagnose für Baby, doch Frau darf nicht abtreiben

Dies ist eine Geschichte über menschliche Kälte und Herzlosigkeit. Ausgelöst durch eine Gesetzgebung, die vielleicht gut gemeint sein mag, in der Praxis aber zu menschlichem Leid führt. Unermesslichem Leid, das ohne Weiteres hätte verhindert werden können. Es ist die Geschichte einer Frau, die gezwungen wird, ein Baby zu bekommen, nur damit das Neugeborene wenig später sterben wird.

Gesetzgeber zwingt Frau zur Geburt eines sterbenskranken Babys

Deborah (33) und Lee (35) Dorbert aus dem US-Bundesstaat Florida werden Eltern. Ein Kind haben die beiden bereits, ihr zweites kommt in wenigen Wochen. Leider können sie sich nicht darauf freuen, denn das Baby ist so krank, dass es spätestens kurz nach der seiner Geburt sterben wird. Wie Deborah und Lee damit umgehen, haben sie der „Washington Post“ offenbart.

„Es macht mich wütend, wenn Politiker entscheiden, was das Beste für meine Gesundheit ist“ (Deborah Dorbert)

Zum Hintergrund: Im Juli 2022 hebt der Oberste Gerichtshof das landesweite Recht auf Abtreibung in den USA auf. Es bestand seit 1973. Seitdem hat etwa die Hälfte aller Bundesstaaten Abtreibungsverbote erlassen, darunter Florida, die Heimat von Deborah und Lee Dorbert. Für das Paar sind die Folgen dramatisch. Denn das Baby leidet unter dem sogenannten Potter-Syndrom, so die Zeitung.

Deborah wird schwanger. „Alles war großartig“

Das Potter-Syndrom entsteht durch zu wenig Fruchtwasser im Mutterleib. Die Folgen das Fehlen oder starke Unterentwicklung beider Nieren, zudem Unterentwicklung der Lunge. Es ist eine doppelt tödliche Diagnose - ohne funktionsfähige Niere können keine Giftstoffe aus dem Körper gefiltert werden. Zudem kann das Baby kann keine Fähigkeit zum Atmen entwickeln. Kinder mit Potter-Syndrom kommen meist zu früh auf die Welt und sterben in den ersten Lebensstunden.

Lese-Tipp: Zehnjährige wird nach Vergewaltigung schwanger - doch sie darf nicht abtreiben

Anzeige:Sohn Kaiden (4) lernt sein Geschwisterchen kennen: Ultraschallbild eines todgeweihten Babys

Deborah wird im vergangenen August schwanger. „Alles war großartig“, erinnert sie sich in der Zeitung. Für die 33-Jährige ist es die zweite Schwangerschaft, sie und Lee haben einen vierjährigen Sohn, Kaiden.

Lese-Tipp: US-Gericht kippt Recht auf Abtreibung: Zurück ins 18. Jahrhundert

Im November nimmt sie Kaiden mit zur Ultraschalluntersuchung. Der Junge soll sein Geschwisterchen kennenlernen, auch wenn es nur auf einem Bildschirm ist. Der Junge sieht das Gesicht des Babys, seinen Kopf, seine Hände, beschreibt das Blatt. Dann der Moment, in dem sich alles ändert: die Helferin wird plötzlich ernst, entschuldigt sich und verlässt den Raum, so die Zeitung.

Niederschmetternde Diagnose Potter-Syndrom

Als sie sie mit der Ärztin zurückkommt, weiß Deborah, dass etwas nicht stimmt. So schonend wie möglich erklärt sie der werdenden Mutter, dass ihr Baby nicht ausreichend mit Fruchtwasser umgeben sei. Sie ist in der 23. Woche. Der Ultraschallbericht hält Anomalien von Nieren, Magen und Herzen fest. Weitere Untersuchungen finden statt, ehe eine Woche später die Diagnose Potter-Syndrom feststeht.

Lese-Tipp: Frauen müssen sich Herztöne des Embryos anhören, bevor sie abtreiben dürfen

Deborah und Lee treffen die schwerste Entscheidung ihres Lebens: sie möchten die Schwangerschaft so schnell wie möglich beenden, da ihr Baby nicht überleben kann. Sie wissen nicht einmal, ob es ein Mädchen oder Junge ist, das ist auf den Ultraschallbildern nicht zu sehen. Auf den Aufnahmen sind immer die Beine oder die Nabelschnur im Weg.

Video: US-Gericht kippt Recht auf Abtreibung

Abtreibungen in Florida nach der 15. Schwangerschaftswoche generell verboten

Statt schneller Hilfe bekommt das Paar unklare Auskünfte und wird vertröstet, erzählt Deborah der „Washington Post“. Wegen der neuen Gesetzeslage heißt es: „Ein Schwangerschaftsabbruch ist erst zwischen der 28. und 32. Schwangerschaftswoche möglich.“ Seit Juli 2022 sind Abtreibungen in Florida nach der 15.Schwangerschaftswochegenerell verboten.

Nur in seltenen Fällen gebe es Ausnahmen. Voraussetzung: zwei Ärzte müssen unabhängig voneinander bestätigen, dass das Baby eine tödliche fötale Anomalie aufweist und noch nicht lebensfähig ist.

Familie versteht nicht, dass Deborah nicht abtreiben darf

Doch unabhängig von der klar erscheinenden Lage bekommt Deborah keine Erlaubnis, die Geburt vorzeitig einzuleiten und die Schwangerschaft damit zu beenden. Immer häufiger fragt sie im Büro für mütterliche fetale Medizin an, ehe sie die niederschmetternde Auskunft bekommt: Sie müsse bis zur 37. Schwangerschaftswoche warten. Faktisch also bis nahezu dem Ende der Schwangerschaft.

Lese-Tipp: Tabuthema Abtreibung: Zwei Frauen erzählen ihre Geschichte

Das Paar ist entsetzt, versteht die Entscheidung nicht. „Uns wurde gesagt, dass es eine Ausnahme gibt. Offensichtlich in manchen Fällen nicht genug Ausnahme“, sagt Lee Dorbert der Zeitung. „Es macht mich wütend, wenn Politiker entscheiden, was das Beste für meine Gesundheit ist“, ergänzt seine Frau.

Abtreibung in einem anderen Bundesstaat können sie sich nicht leisten

Freunde und andere Mediziner raten den Dorberts, in einem anderen US-Bundesstaat mit weniger restriktiven Gesetzen abtreiben zu lassen. Doch das ist teuer, kommt für die nicht besonders wohlhabende Familie aus Geldgründen nicht infrage.

„Es ist uns sehr wichtig, zumindest bei einigen dieser Entscheidungen die Kontrolle zurückzuhaben“ (Lee Dorbert)

Tapfer fügen sich Deborah und Lee in ihr trauriges Schicksal. Sie haben sich entschlossen, ihr Baby in einer Spezialklinik palliativ versorgen zu lassen. Kontrolliertes Sterben eines todgeweihten Lebens. Keine künstliche Verlängerung des Leids durch Beatmungsgeräte oder aufwendige Operationen mit fragwürdigen Erfolgschancen. „Es ist uns sehr wichtig, zumindest bei einigen dieser Entscheidungen die Kontrolle zurückzuhaben“, sagte Lee.

Sie nennen es "Baby M", weil sie sein Geschlecht nicht kennen

Nun warten sie auf den traurigen Tag, an dem ihr Kind auf die Welt kommen wird. Auch wenn es nur kurz zu leben hat, bekommt es einen Namen: Malia für ein Mädchen oder Milo für einen Jungen. Bis zur Geburt sprechen sie von „Baby M“, denn sie kennen sein Geschlecht nicht.

Sie wissen auch noch nicht, wie Kaiden reagiert, wenn er erfährt, dass er doch kein großer Bruder wird. Noch glaubt der Vierjährige, dass er ein Schwesterchen bekommt. „Wir haben den Sprung noch nicht geschafft, es ihm zu sagen“, erzählt Deborah der Journalistin Frances Stead Sellers. Sie weint dabei, schreibt die Redakteurin in der „Washington Post“. Kaiden reicht seiner Mutter Taschentücher, damit Deborah ihre Tränen trocknen kann. Mehr kann auch er im Moment nicht tun.