Nachbarschaftsstreit wegen Lärm eskaliert„Leiser bitte!“ Was macht es psychisch mit meinen Kindern, wenn ich sie dauernd ermahne?

Jahrelanger Nachbarschaftsstreit zieht sich bis vor Gericht!

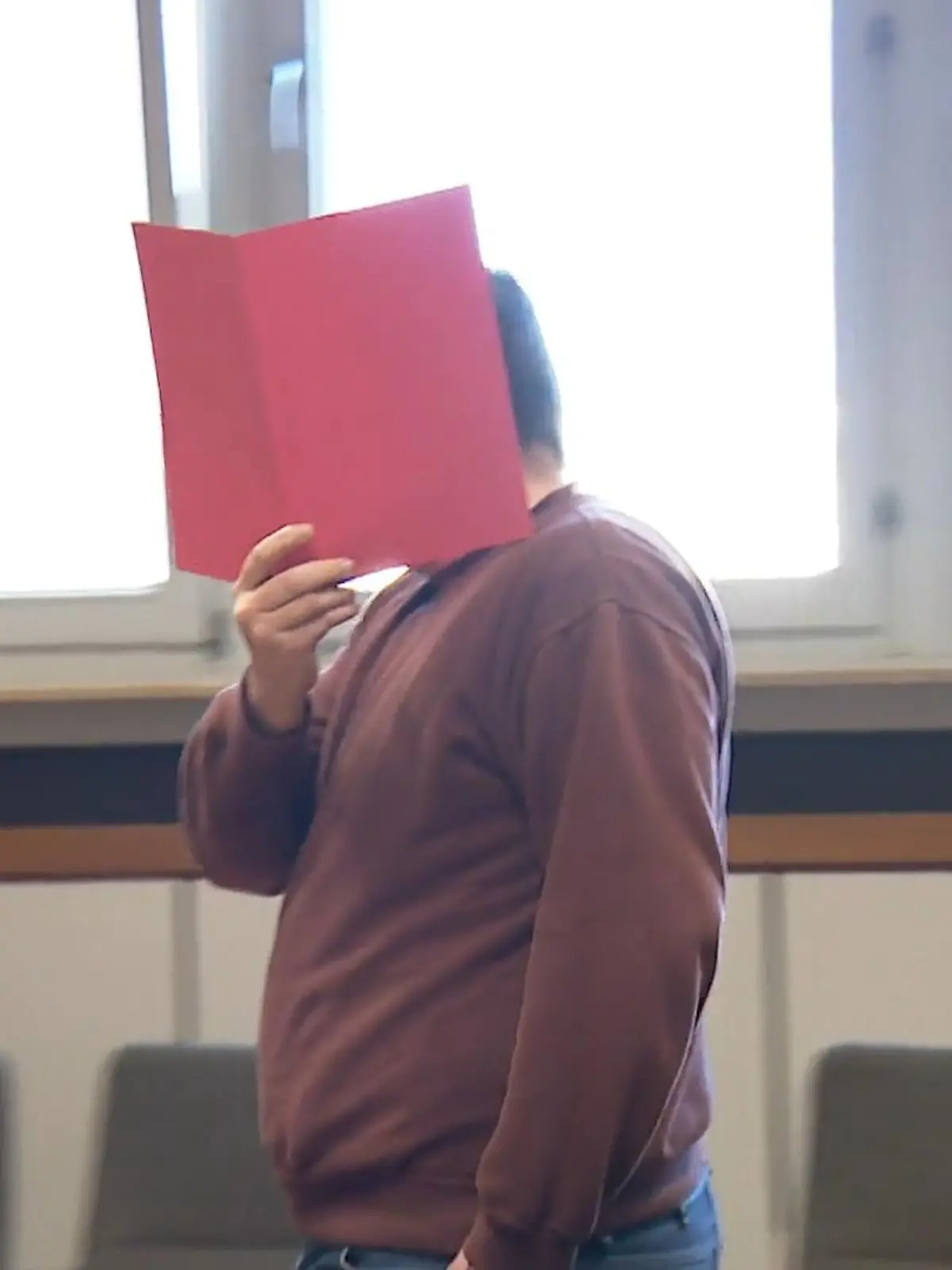

In Bonn droht einer Familie eine heftige Strafe von 250.000 Euro, weil die Kinder ständig trampeln, stampfen und herumschreien sollen – so die Nachbarn. Die Eltern müssen ihre beiden Töchter schon seit Jahren darauf hinweisen, leise zu sein und aufzupassen. Doch wie gesund kann sich ein Kind unter diesem Stress entwickeln? Und was für Folgen bringt ein solcher Druck in Zukunft mit sich?

Enormer psychischer Druck lastet auf vierköpfiger Familie

Ein Amtsrichter hat die Eltern dazu verurteilt, Lärm in Ruhezeiten sowie an Sonn- und Feiertagen zu vermeiden. Doch Familie Dali fühlt sich generell nicht mehr wohl, die Kinder haben sich bereits an die außergewöhnliche Situation gewöhnt. Die siebenjährige Tochter läuft schon seit Jahren nur noch auf Zehenspitzen. Ein psychischer Druck, der auf der vierköpfigen Familie lastet.

Lese-Tipp: Kinder in Wohnung zu laut? Familie droht 250.000 Euro-Strafe!

Kinder sind von Natur aus laut und aktiv, erkunden ihre Umgebung zeigen offen ihre Emotionen – sie weinen, lachen und schreien. „Wenn sie diese Verhaltensweisen ständig unterdrücken müssen, kann dies ihre Kreativität, ihren Bewegungsdrang und ihre Ausdrucksfähigkeit negativ beeinflussen“, erklärt TV-Psychologe Michael Thiel im RTL-Interview. „Das Kind unter drei Jahren versteht nicht, warum es leise sein muss, warum es sich ständig anpassen muss. Das kann zu einem Minderwertigkeitsgefühl führen: ‚So, wie ich bin, bin ich nicht gut und nicht liebenswert.‘“

Sicher geht es vielen Familien so, wie in dem aktuellen Fall in Bonn. Auf der einen Seite wollen Eltern ihren Kindern die Freiheit lassen, ihre Gefühle auf natürliche Art und Weise zu äußern. Auf der anderen Seite wollen sie Rücksicht auf die Nachbarn nehmen und ermahnen ihre Kinder immer wieder. Ihre Impulse werden unterdrückt. Beim Kind bleibt gespeichert: Diese Ausdrucksformen sind nicht akzeptabel. „Dies kann dazu führen, dass das Kind seine Emotionen unterdrückt und Schwierigkeiten entwickelt, seine Gefühle angemessen zu regulieren und auszudrücken. Das kann u.a. zu späteren Problemen in Partnerschaften und in der Teamarbeit im Job führen, wo das Erkennen und Ausdrücken von Emotionen zentral für ein konstruktives Miteinander ist“, so der Psychologe.

Kinder konzentrieren sich vor allem auf ihre eigenen Bedürfnisse und Impulse

Kleine Kinder bergreifen noch gar nicht, was „zu laut“ überhaupt bedeutet. „Sehr junge Kinder sind in der Regel noch nicht in der Lage, zwischen akzeptabler und inakzeptabler Lautstärke zu unterscheiden, da sie sich vor allem auf ihre eigenen Bedürfnisse und Impulse konzentrieren“, weiß Michael Thiel. Erst ab drei bis fünf Jahren beginnen sie zu verstehen, dass sie sich mit ihren Verhaltensweisen an das Umfeld anpassen müssen – wie das Rücksichtnehmen auf die Lautstärke.

Mohamed Taieb Dali muss seine beiden Mädchen schon seit Jahren immer wieder ermahnen. „Wenn wir bei der Familie zu Besuch sind, sind meine Kinder die ruhigsten. Wenn die anderen Kinder mal lauter sind, sagt die Kleine zu denen ‚Psst, die Nachbarn!‘“, erzählt der Familienvater im RTL-Interview.

Was vielleicht gar nicht so schlimm klingt, könnte in Wahrheit aber zu Unsicherheit und Angst führen. Manche Kinder entwickeln womöglich sogar einen Minderwertigkeitskomplex. „Sie könnten das Gefühl verinnerlichen, dass ihr Verhalten immer unangemessen ist oder dass sie durch ihr Verhalten Probleme verursachen. Dies kann zu einem übermäßigen Anpassen an die Erwartungen anderer und möglicherweise zu einem geringen Selbstwertgefühl führen“, so Thiel. „Ständige Vorsicht und Zurückhaltung, sogar in entspannten Umgebungen, sind oft Anzeichen von Angst und Stress, die langfristig die psychische Widerstandskraft des Kindes beeinträchtigen können.“

Positive und konstruktive Kommunikation statt Drohungen

Eltern sollten vor allem bei sensiblen Nachbarn ihren Kindern alternative Möglichkeiten bieten, sich auszutoben, sei es durch Spiele oder im Freien. In der Wohnung darf es auch „laute Zeiten“ geben – nur eben nicht in den vorgeschriebenen Ruhezeiten. „Eltern sollten versuchen, mit den Kindern in einer positiven und konstruktiven Weise zu kommunizieren, anstatt ihnen Angst einzujagen oder Drohungen auszusprechen. Es ist wichtig, den Kindern zu erklären, dass es verschiedene Bedürfnisse gibt – auch die der Nachbarn – und dass Rücksichtnahme wichtig ist.“ Die Balance zwischen den Bedürfnissen des Kindes und der Umwelt sei entscheidend – so der Psychologe.

Lese-Tipp: Notlügen vor den Kindern – okay oder geht gar nicht?

Unter einem solchen Druck der Nachbarn leiden aber nicht nur die Kleinen, sondern vor allem auch die Erwachsenen. Es ist nicht einfach, ständig die Kinder zu kontrollieren und beiden Bedürfnissen gerecht zu werden. „In solchen Situationen kann es vorkommen, dass Eltern ungeduldig oder sogar aggressiv ihren Kindern gegenüber werden. Dies wiederum kann zu einer unsicheren Bindung zwischen Eltern und Kindern führen. Die sichere Eltern-Kind-Bindung ist jedoch die entscheidende Voraussetzung für eine psychisch gesunde Entwicklung des Kindes“, sagt Michael Thiel. Was zeigt uns das? Sogar eine gute Nachbarschaft ist enorm wichtig, für die eigene Familie, die eigene psychische Situation als auch für die gesunde Entwicklung der Kinder.

Wie sehr leiden betroffene Nachbarn unter dauerhafter Lärmbelästigung?

Für Menschen, die dauerhaften Geräuschen von Nachbarn ausgesetzt sind, ist es ebenso keine schöne und vor allem keine leichte Situation. Es kann zu Frustration, Stress und Ärger führen. Bei unkontrolliertem Lärm können selbst Emotionen wie Hilflosigkeit oder Wut entstehen. „Dies kann die Lebensqualität stark beeinträchtigen und sogar zu körperlichen Symptomen wie Kopfschmerzen oder Schlafstörungen führen. Lärm macht nachweislich krank.“

Lese-Tipp: Keine Zeit mehr für nichts? Wie sich Eltern am Limit ihre Freiräume zurückerobern

Betroffene nehmen dann selbst kleinere Geräusche als störend wahr, der Stresspegel steigt. Diejenigen, die viel Zeit zu Hause verbringen – in Rente, aus gesundheitlichen Gründen oder im Homeoffice beispielsweise – sind direkt mit den Geräuschen konfrontiert und leiden stärker unter Lärmbelästigung als diejenigen, die regelmäßig außer Haus sind.

Fest steht: Ein guter Nachbar sollte das Problem auf eine ruhige und respektvolle Weise ansprechen. „Ein freundliches und diplomatisches Gespräch, auch mit den Kindern, kann deeskalierend wirken“, so der Psychologe. Statt Vorwürfe zu machen, könnte man Verständnis für die Situation der Familie zeigen und gemeinsam eine Lösung suchen – wie gemeinsame Zeiten und Strategien, die für beide Seiten akzeptabel sind.