Diese Hürden gibt esWarum haben so wenige Ukrainer und Ukrainerinnen bei uns einen Job?

Kein Bock auf Job?!

Sie sind vor dem Krieg in ihrer Heimat nach Deutschland geflüchtet. Rein rechtlich dürfen Ukrainerinnen und Ukrainer direkt hier arbeiten – im Gegensatz zu anderen Flüchtlingen, die zunächst Asyl beantragen (müssen). Doch nur 21 Prozent der Ukrainer in Deutschland haben auch einen Job, der Großteil bezieht Bürgergeld. Woran liegt das?

Das sind die Hürden auf dem Weg zum Job!

90 Prozent der ukrainischen Geflüchteten in Deutschland wollen laut einer Umfrage gerne hier arbeiten. Doch gerade einmal 21 Prozent tun das aktuell auch. In Polen, Tschechien und Dänemark ist die Zahl deutlich höher, dort arbeiten 60 Prozent der Geflüchteten und mehr. Was läuft hier in Deutschland also nicht rund?

Hürde Nummer eins: die Bürokratie!

Die Anerkennung ukrainischer Berufsabschlüsse dauert bei uns bis zu anderthalb Jahre und damit viel zu lang.

Hürde Nummer zwei: mangelnde Sprachkenntnisse!

Gerade einmal vier Prozent der ukrainischen Geflüchteten sprechen bei ihrer Ankunft gut Deutsch. Das aber ist für viele Jobs Voraussetzung. Der im Herbst 2023 von der Regierung gestartete Job-Turbo sieht vor, dass Unternehmen Geflüchtete auch dann einstellen, wenn sie noch nicht gut Deutsch sprechen. Mit mäßigem Erfolg. Was auch an Hürde Nummer drei liegt.

Hürde Nummer drei: fehlende Kitaplätze!

80 Prozent der erwachsenen Geflüchteten sind Frauen. Rund die Hälfte hat minderjährige Kinder und viele sind alleinerziehend. Wer keine Betreuung fürs Kind hat, kann nicht arbeiten.

Hürde Nummer vier: weniger Druck!

In Tschechien erhalten ukrainische Geflüchtete fünf Monate lang etwa 200 Euro, danach nur noch 130 Euro monatlich vom Staat. Das zwingt die Menschen dazu, sich schnellstmöglich einen Job zu suchen, meist weit unterhalb ihrer Qualifikation im Niedriglohnsektor. Deutschland dagegen zahlt den Ukrainern unbegrenzt Bürgergeld, damit sie erst Deutsch lernen und dann wie zuvor in der Ukraine wieder in ihrem bisherigen höherqualifizierten Fachbereich arbeiten können.

00:55

00:55Top-Manager erlaubt sich Peinlich-Panne – nur Ehefrau kann ihn retten!

01:53

01:53Frankreichs Präsident schockt bei Rede mit Verletzung

00:33

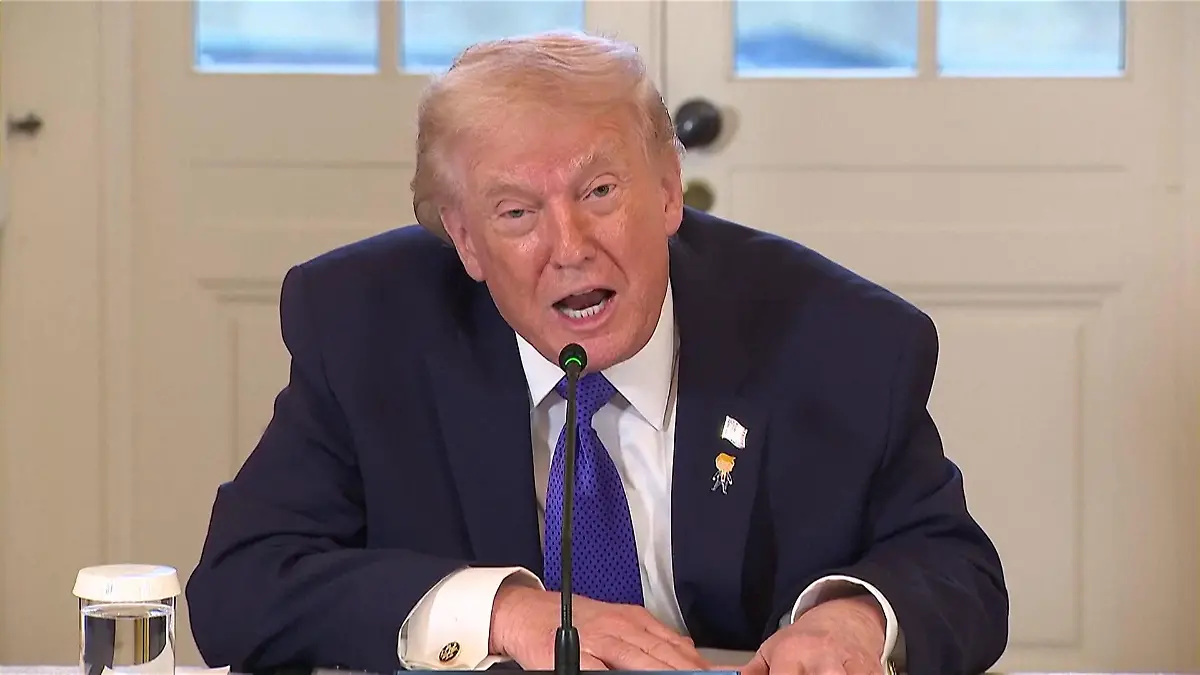

00:33„Ob es ihnen gefällt oder nicht!" Trump droht Grönland mit gewaltsamer Übernahme

00:44

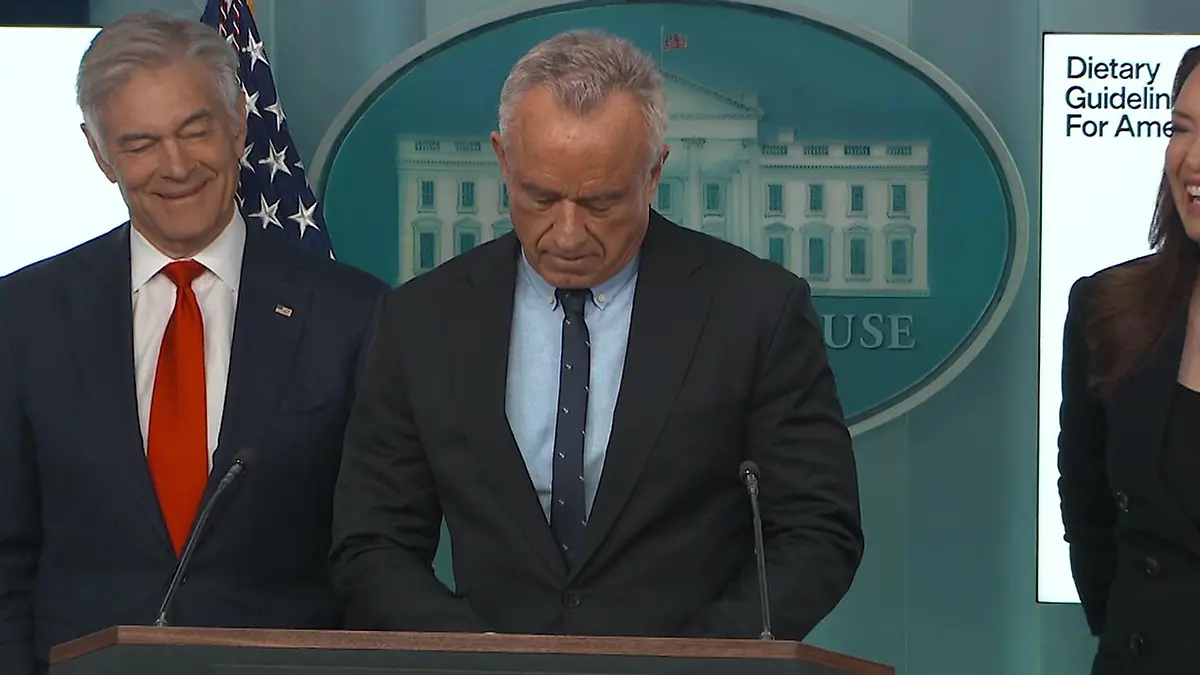

00:44Tierischer Fauxpas im Weißen Haus! Plötzlich lachen alle über den US-Gesundheitsminister

00:46

00:46Mysteriöse Flecken an der Hand! Donald Trump gesteht hohen Medikamentenkonsum

01:30

01:30Ausgerechnet an Weihnachten! König Charles bricht mit langer Tradition

01:06

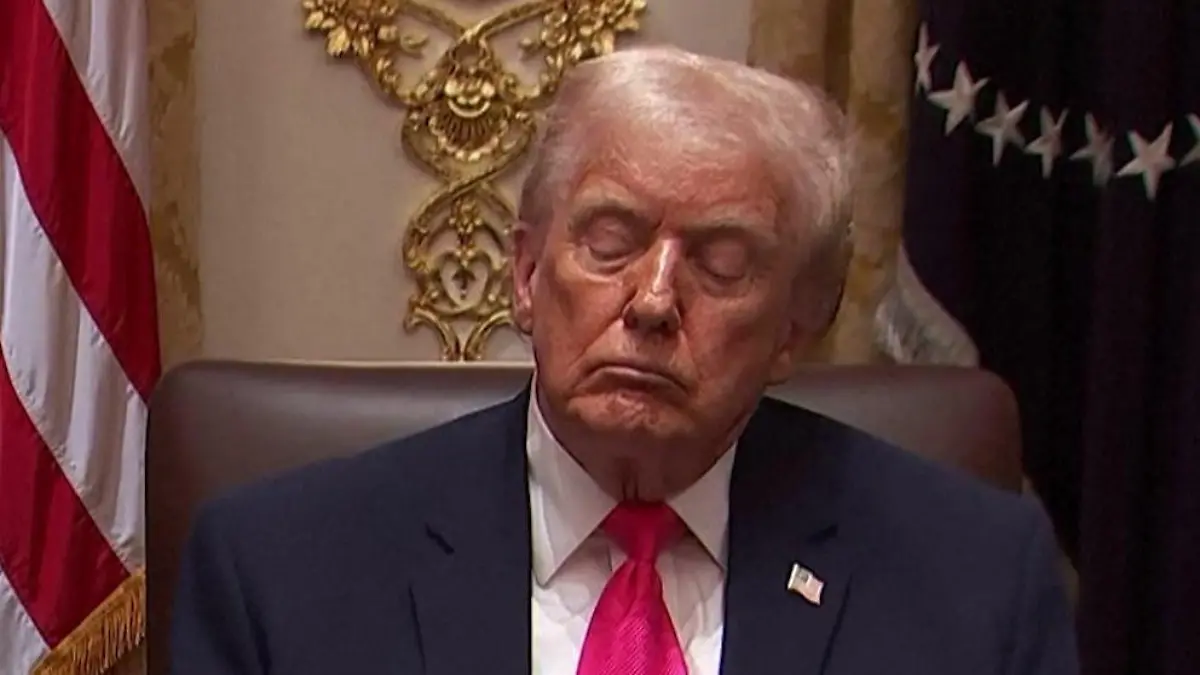

01:06Donald Trump (79) fallen bei Sitzung die Augen zu – schon wieder!

02:49

02:49Schweinisches Codewort im Bundestag – plötzlich benutzen es ALLE!

00:49

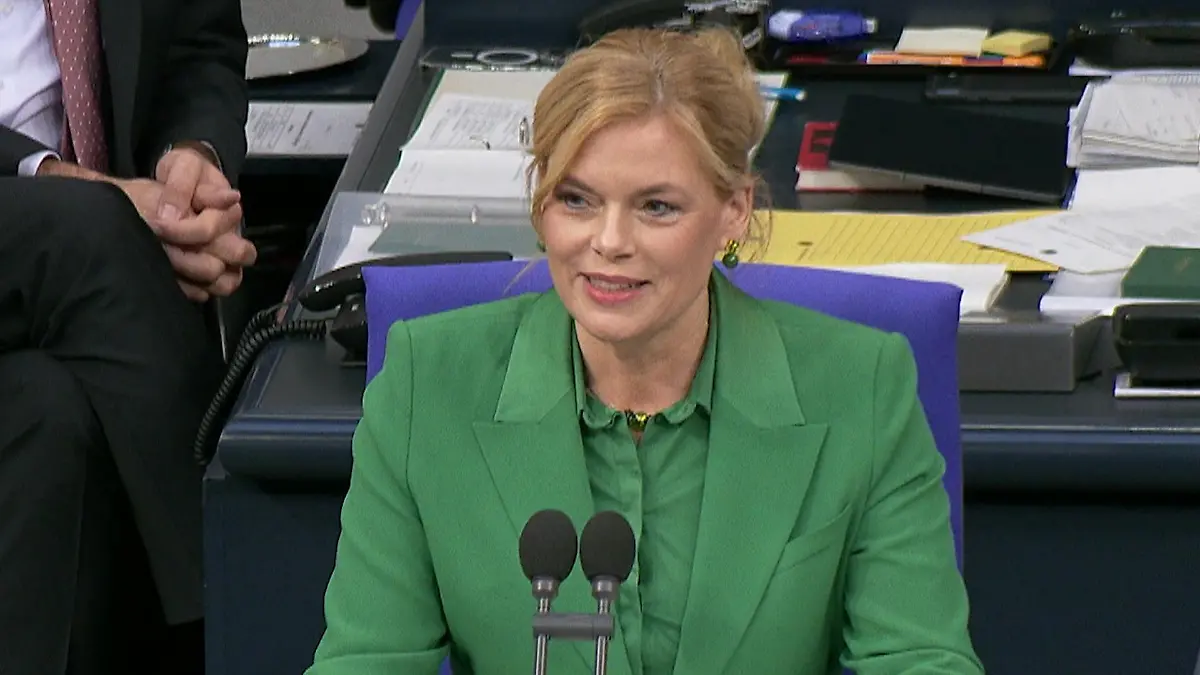

00:49Über diese Panne von Julia Klöckner lacht der ganze Bundestag

01:38

01:38Möchten Sie Kinder haben, Herr Spahn?

03:04

03:04Zu Gast im Norden: Kanzler Merz trifft Ministerpräsident Daniel Günther

00:56

00:56Annalena Baerbock mischt New York auf – im Stil dieser berühmten TV-Serie!

01:15

01:15Mindestlohn steigt kräftig

01:03

01:03„Wir haben Keir verloren!” Politiker während Meeting plötzlich offline

01:04

01:04Donald Trump macht ernst! Teile vom weißen Haus abgerissen – für eigenen Ballsaal

03:08

03:08Abzocke? Personalausweis soll deutlich teurer werden

06:22

06:22Daniel Günther: "Mir missfällt der Begriff Brandmauer"

00:57

00:57Trump macht sich über Massenprotest lustig – mit fiesen KI-Videos!

00:37

00:37Millionen auf den Straßen! Massenproteste gegen Donald Trump in den USA

01:54

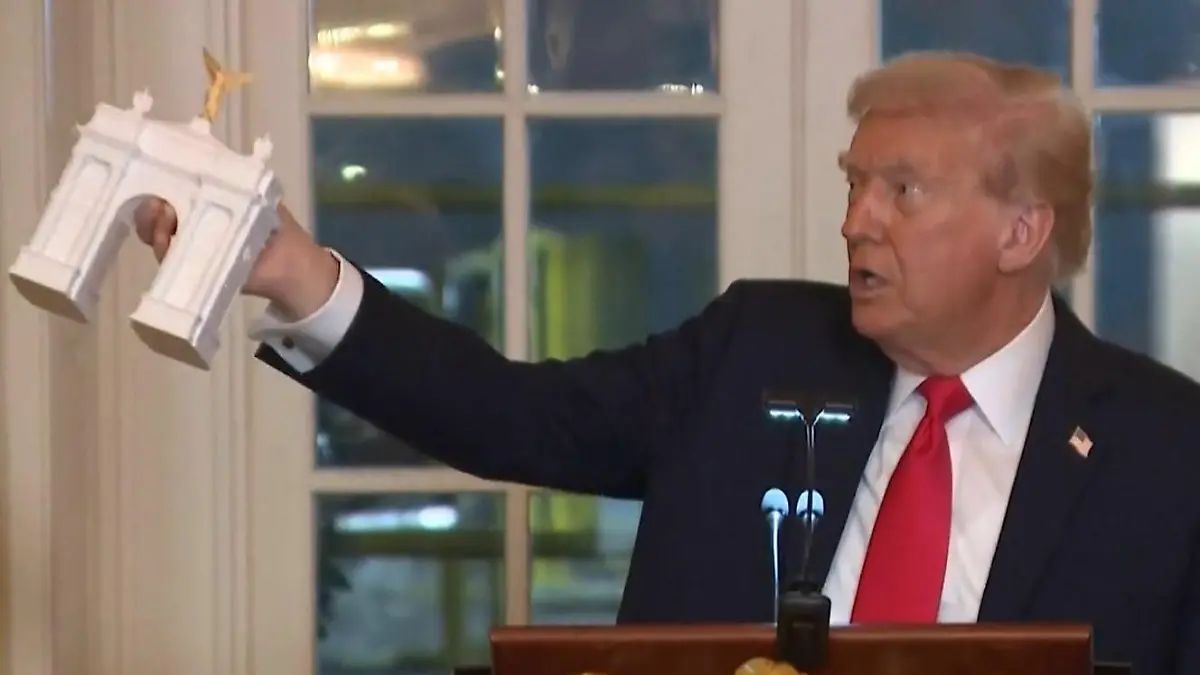

01:54Arc de Trump? US-Präsident plant nächstes XXL-Bauwerk

01:13

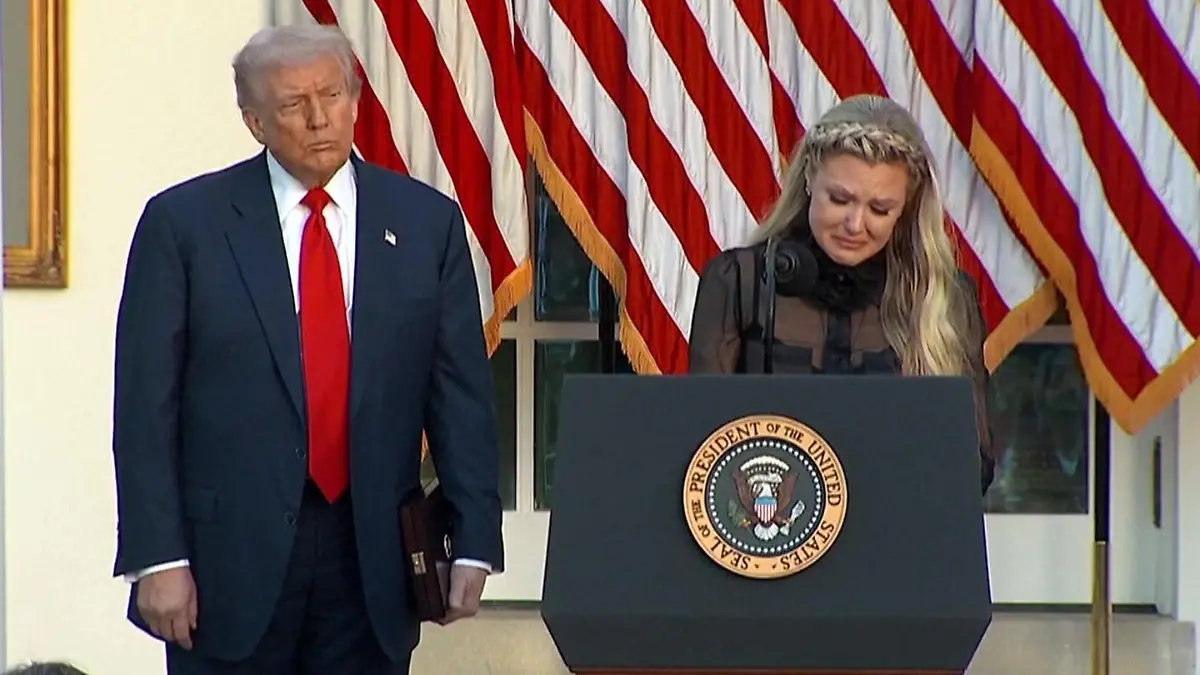

01:13Kirk-Witwe emotional in Rede! Das wollen ihre Kinder ihrem toten Vater schenken

03:07

03:07Das hat der neue Bildungssenator vor

00:43

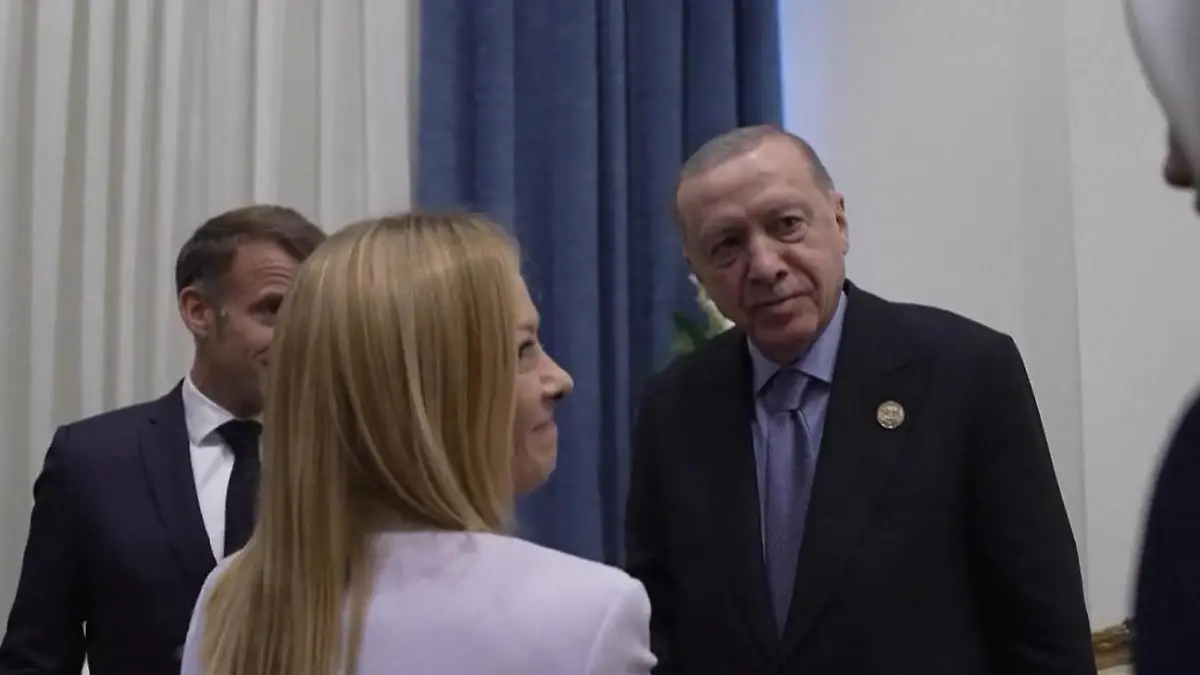

00:43Seitenhieb gegen Meloni! Erst Kompliment, dann haut Erdoğan DAS raus

01:16

01:16Trump ruft Familien der Geiseln an – „Werden alle Montag zurückkommen“

01:50

01:50Herr Merz, sind Sie zufrieden mit Ihrer Amtszeit?

01:12

01:12Emotionen? Fehlanzeige! So kühl zeigt sich Melania Trump bei der US-Navy

02:19

02:19Militär-Einsatz im Inland? Trump hält bizarre Rede: „Wir schicken alles, was nötig ist"

01:46

01:46Macron klatscht Albaniens Premierminister – wegen Donald Trump!

01:52

01:52Sweet Markus?! Bayerns Ministerpräsident Söder singt diesen Wiesn-Hit

01:15

01:15Eklat im Bundestag! Abgeordnete der Linken fliegen DAFÜR aus dem Saal

00:50

00:50Präsident trifft Krone: Donald Trump und Melania bei den britischen Royals

00:45

00:45Verdächtiger im Fall Charlie Kirk festgenommen – Trump: „Ich denke, wir haben ihn”

01:00

01:00Motorhaube klemmt! Mercedes-Chef bekommt Fahrzeug vor Friedrich Merz nicht auf

01:14

01:14Sex and the City nachgestellt! So polarisiert Annalena Baerbock in New York

01:19

01:19Intimes Gespräch mit Trump enthüllt – diese Antwort ist Mark Zuckerberg richtig peinlich!

01:14

01:14Nach Todesgerüchten! So bissig reagiert Donald Trump auf wilde Spekulationen

02:50

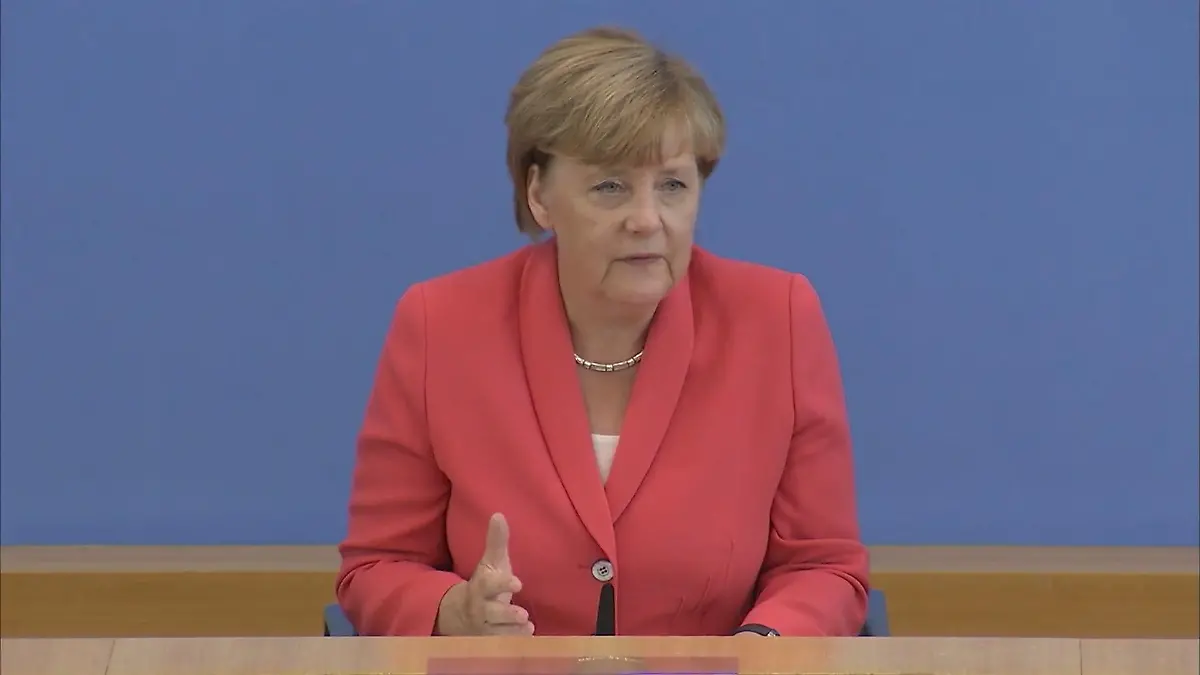

02:50„Wir schaffen das!“ Deutschland zehn Jahre nach berühmtem Merkel-Satz

01:23

01:23Donald Trump auf Shoppingtour! 100 Millionen Dollar seit Amtseintritt investiert

02:36

02:36Schock in Schulen: Viele Erstklässler hatten noch nie einen Stift in der Hand

00:57

00:57Bei Verhandlungen in Alaska! Russlands Außenminister Lawrow sorgt mit Pullover für Skandal

00:50

00:50Laptop-Gate im Parlament! Präsident nutzt Assistenten als Tisch – zwei Stunden lang!

00:30

00:30Wie krank ist Donald Trump wirklich? Weißes Haus bricht Schweigen

00:58

00:58Auffälliger Fleck auf Trumps Hand – Weißes Haus nennt skurrile Begründung

00:39

00:39Po-Schreck im US-Parlament! Abgeordneter grapscht Kollegen ans Hinterteil

01:04

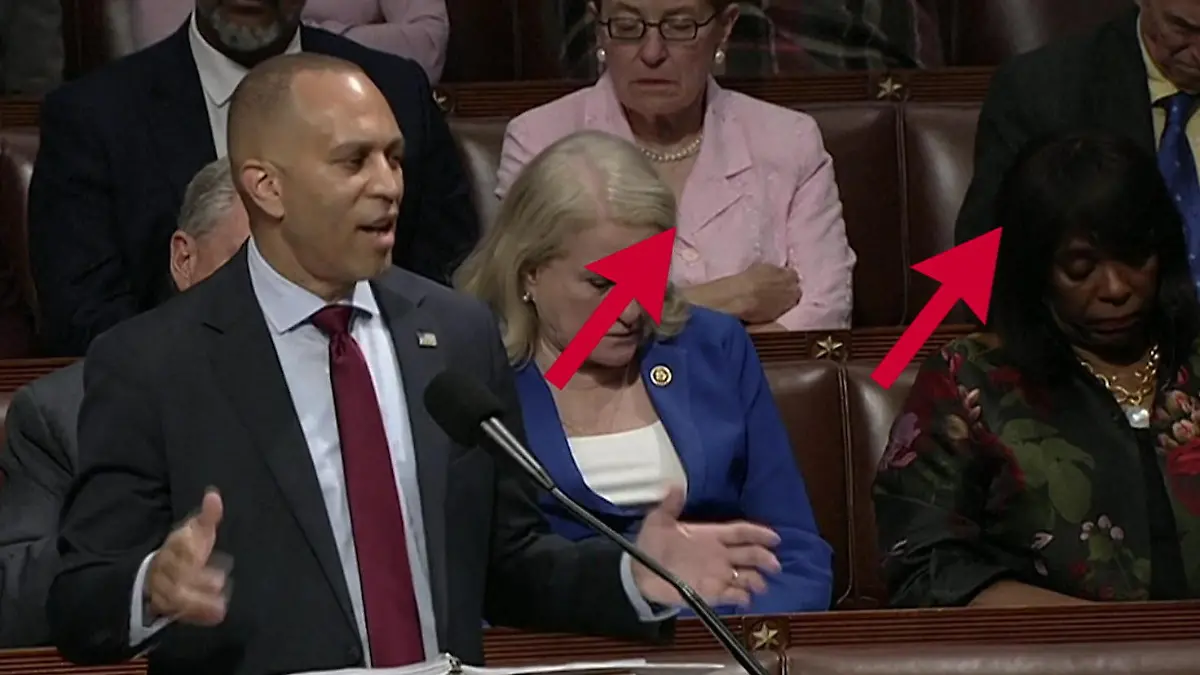

01:04Gute-Nacht-Geschichten im US-Repräsentantenhaus?! Da fallen Politikern die Augen zu

00:31

00:31Hoppala! Briten-Premier legt Peinlich-Abgang hin

00:49

00:49Eau de Donald! Trump vertickt teuren Präsidenten-Spritzer

01:10

01:10Wie gaga ist das denn! Weißes Haus feiert „Daddy" Donald

00:46

00:46Nato-Generalsekretär nennt Trump plötzlich „Daddy"

00:39

00:39Klares Statement?! Kranfahrer pennt seelenruhig bei Trump-Besuch

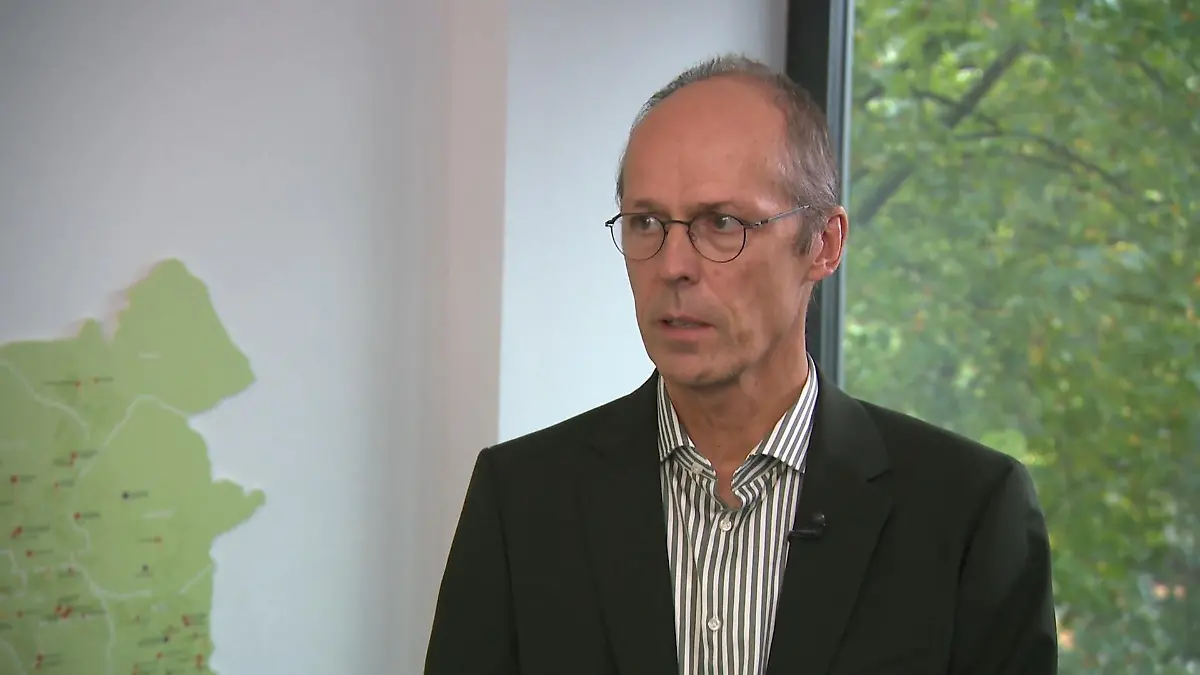

Und das hat auch einen guten Grund, erklärt Arbeitsmarktexperte Enzo Weber im RTL-Interview: „Gerade auf dem Fachkraftniveau und auch bei Akademikerjobs, da haben wir den allergrößten Bedarf, wenn Menschen da arbeiten, dann schaffen sie wirklich mehr für die Wirtschaft, dann verdienen sie mehr, dann zahlen sie mehr Steuern, dann zahlen sie mehr Sozialabgaben. Das heißt, das lohnt sich nicht für sie selber. Das lohnt sich auch für den deutschen Staat.“

Angesichts von 1,7 Millionen offener Stellen in Deutschland sind die Menschen, die zu uns kommen, damit vor allem eines: eine Chance für die deutsche Wirtschaft. (eku)