Bösartiger TumorGesundheitslexikon: Karzinom

Ein Karzinom ist ein bösartiger Tumor der Haut oder der Schleimhäute. Unterschieden werden Plattenepithel-Karzinome, wie auf der Haut, Adeno-Karzinome, beispielsweise im Magen, und Urothel-Karzinome in den ableitenden Harnwegen.

Kategorisierung

Karzinome werden, genau wie auch alle anderen Tumorarten, nach ihrer Dignität klassifiziert. Benigne Tumore sind gutartige Wucherungen, welche sich verkapseln und dadurch keine Funktionseinschränkung des betroffenen Gewebes darstellen. Bösartige, also maligne Karzinome hingegen wachsen ungehindert in umgebendes Gewebe und metastasieren auf dem Lymphweg oder über die Blutbahn. Unter einer Präkanzerose, einer Vorstufe maligner Karzinome, versteht man bereits entartetes Gewebe, welches zwar noch klein ist und keine Metastasen gebildet hat, jedoch einer hohen Gefahr der Malignisierung unterliegt.

Ursachen und Risikofaktoren

Karzinome entstehen in einem Mehr-Stufen-Prozess: Täglich produziert unser gesunder Körper aufgrund von Fehlprogrammierungen bei der Zellteilung prä-neoplastische Zellen. Normalerweise erkennt unsere Immunabwehr diese und eliminiert sie. Spielen jedoch viele Faktoren zusammen, so kann sich eine einzige prä-neoplastische Zelle vermehren und zu einer malignen Zelle entarten. Dieser Prozess dauert in der Regel Monate bis Jahrzehnte.

Bei dieser Dysfunktion in der Immunabwehr spielen einige wichtige interne und externe Risikofaktoren eine entscheidende Rolle: So sind sich Wissenschaftler mittlerweile sicher, dass bestimmte Tumore wie Mamma-Karzinome (Brustkrebs) oder Hirntumore in der Genetik verankert sind. Doch ein wesentlich entscheidender Faktor, der zur Malignisierung beiträgt, sind Karzinogene. Diese externen Faktoren begünstigen die Entstehung prä-neoplastischer Zellen und schwächen zugleich die Immunabwehr. Bekannte Karzinogene sind Genussmittel wie Tabak und Fleisch, aber auch Umweltbelastungen wie Asbest oder UV-Licht. Weniger populär, jedoch nicht unbedingt geringer in ihrer Karzinogenität sind Medikamente wie synthetische Östrogene oder Viren wie beispielsweise HPV oder EBV.

Symptome

Die Symptome variieren je nach Tumorart. Vielen gemein ist jedoch die sogenannte B-Symptomatik mit unerklärlichem Fieber, regelmäßigem Nachtschweiß und massivem Gewichtsverlust. Hinzu kommt häufig eine Thrombopenie, welche sich durch Nasenbluten oder blutigen Stuhl bemerkbar macht. Auch eine Anämie, erkennbar durch Blässe und Abgeschlagenheit, sowie eine Leukopenie mit Infektanfälligkeit und nicht abheilenden Entzündungen sind manchmal Symptome einer Tumorerkrankung.

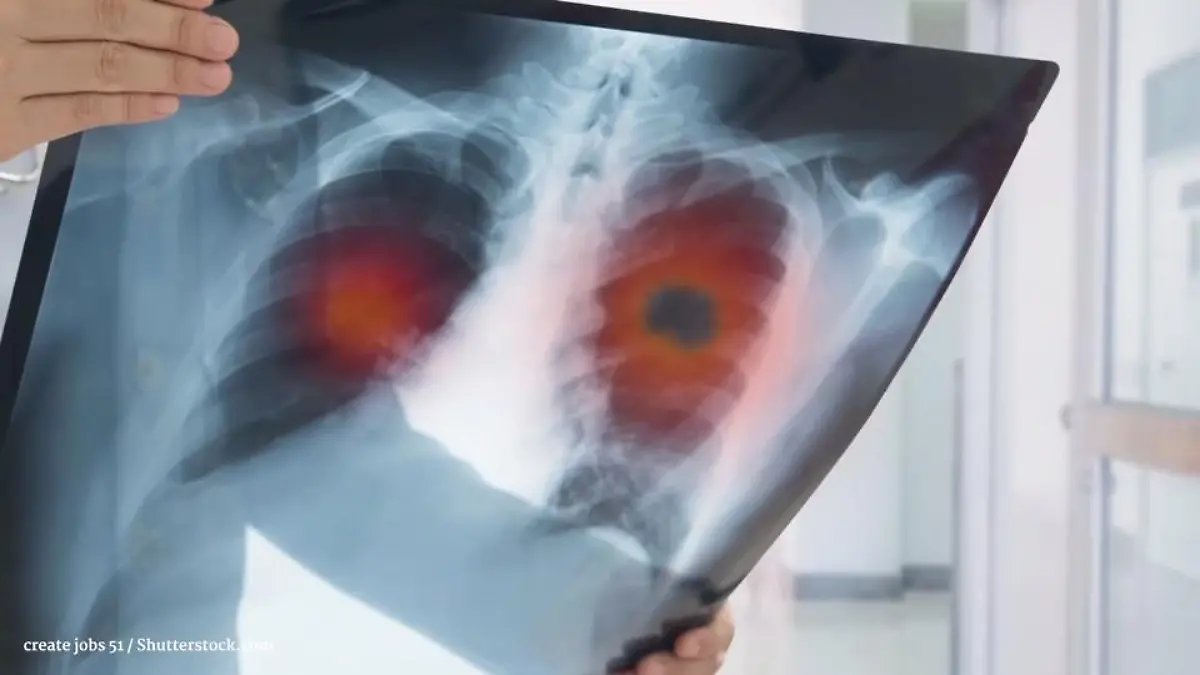

Je nach Lokalisation des Karzinoms treten durch den Funktionsverlust des betroffenen Gewebes auch organspezifische Einschränkungen auf. Dies kann im Falle eines Bronchial-Karzinoms beispielsweise durch Luftnot und Schmerzen beim Atmen deutlich werden, bei einem Magen-Karzinom äußert sich die Malignisierung in Übelkeit und Erbrechen.

Diagnose

Beim Verdacht auf ein Karzinom wird der betreuende Arzt zunächst ein Staging veranlassen. Dieses Verfahren ist ein Teil der Klassifikation, der das Tumorstadium in Ausmaß und Ausbreitung festlegt. Dazu werden eine Anamnese erhoben und der Allgemeinzustand des Betroffenen ermittelt. Weiterführende Blut- und Zelluntersuchungen wie auch bildgebende und endoskopische Verfahren sind gängige Maßnahmen bei einem Verdacht auf Krebs.

Mittels dieser Ergebnisse lassen sich alle Tumore in Stadien einteilen. Das TNM-Schema, welches Auskunft über die Größe und Ausbreitung des Tumors, etwaigen Lymphknotenbefall und Metastasierung gibt, ist international etabliert.

Therapie

Die Therapie eines Karzinoms ist vor allem abhängig von dem Therapieziel: kurativ oder palliativ. Ist dies klar, stehen verschiedene adjuvante und neoadjuvante Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung. Ob regional, systemisch oder lokal interveniert wird, hängt oftmals von der Krebsart und der physischen sowie psychischen Situation des Patienten ab. Chirurgie, Chemotherapie, Bestrahlung oder Hormone – jedes dieser Verfahren ist mit Nebenwirkungen verbunden und kann nur angewandt werden, wenn die Betroffenen genauestens informiert sind.

Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel kann einen Besuch beim Arzt nicht ersetzen. Er enthält nur allgemeine Hinweise und darf daher keinesfalls zu einer Selbstdiagnose oder Selbstbehandlung herangezogen werden.