Eine der häufigsten TumorerkrankungenGesundheitslexikon: Magenkrebs (Magenkarzinom)

Magenkrebs bezeichnet einen bösartigen Tumor der Adeno-Zellen in der Magenschleimhaut. Das Magenkarzinom stellt den zweithäufigsten Tumor des Verdauungstraktes dar und hat weitreichende Folgen.

Es gibt zahlreiche Risikofaktoren, die eine Entstehung begünstigen

Die Ursachen des Magenkarzinoms sind multifaktoriell. So war insbesondere im 20. Jahrhundert der Verzehr von verdorbenen, mit Schimmelpilzen behafteten Lebensmitteln Ursache für eine Malignisierung der Magenschleimhautzellen. Heutzutage spielen andere Risikofaktoren wie Alkohol, Nikotin, Entzündungen und Bakterien eine wesentlich gewichtigere Rolle.

Magenkrebs-Symptome treten häufig erst spät auf

Im Frühstadium des Magenkarzinoms verspüren Betroffene meistens noch keine Symptome. Im weiter fortschreitenden Verlauf kommen insbesondere Appetitlosigkeit mit einhergehendem Gewichtsverlust, diffuse Bauchschmerzen und Abneigungen gegen Fleisch und Wurst auf. Je nach Lokalisation bewirkt ein Magenkarzinom im Kardia-Bereich auch Schluckbeschwerden, eine maligne Entartung im Pylorus-Bereich äußert sich hingegen durch schwallartiges Erbrechen direkt nach der Nahrungsaufnahme.

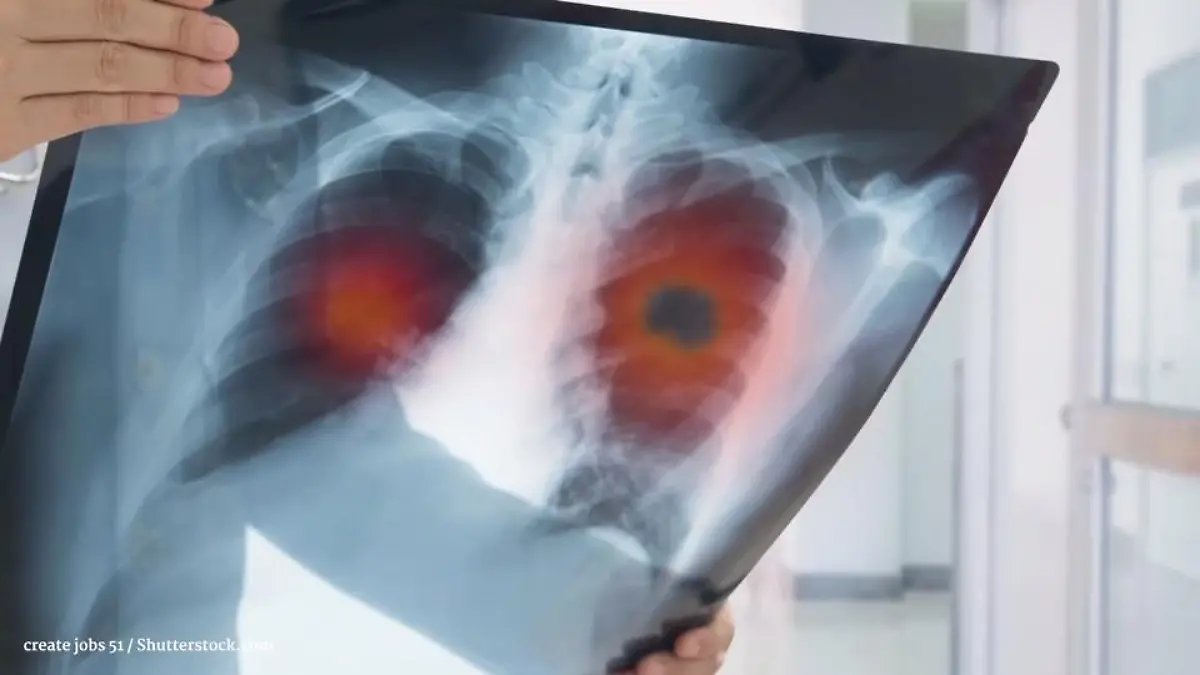

So kann ein Magenkarzinom diagnostiziert werden

Neben einer ausführlichen Anamnese ist auch das klinische Bild mit seinen Symptomen sehr aussagekräftig. Weiterführendes Diagnoseverfahren der ersten Wahl ist eine endoskopische Untersuchung mit einhergehender Histologie. Andere bildgebende Verfahren wie Röntgen und Computertomografie dienen der Bestimmung von Ausdehnung, Infiltration und Metastasen. All diese Diagnosemethoden bieten den behandelnden Ärzten ein Bild, auf welchem die Therapie fußt.

Welche Behandlungsverfahren stehen zur Verfügung?

Ein Magenkarzinom muss in jedem Fall operiert werden, unabhängig davon, ob es sich um eine adjuvante oder neoadjuvante Therapie handelt.

Je nach Ausdehnung und Infiltration des Tumors kommt eine subtotale oder totale Gastrektomie mit Entfernung der lokalen Lymphknoten zum Einsatz. Als notwendiger Magenersatz dienen beim sogenannten Billroth-Verfahren entweder der Zwölffingerdarm oder der Dünndarm, welche an die Speiseröhre oder den verbleibenden Magenrest vernäht werden.

Die Hauptkomplikation, welche nach der Operation auftreten kann, ist insbesondere die Anastomoseninsuffizienz. Zur Vermeidung dieser ist die strikte Einhaltung der Nahrungskarenz und des Nahrungsaufbaus erforderlich. Eine weitere Gefahr stellt das lebensbedrohliche Dumping-Syndrom dar. Hier kann es durch die fehlende Reservoir-Fähigkeit des Darms anstelle des Magens zu einer Unterzuckerung oder zu einer Schocksymptomatik kommen. Langfristig muss auch darauf geachtet werden, das Zurückfließen der Nahrung in die Speiseröhre aufgrund des fehlenden Sphinkters zu vermeiden, um einer Speiseröhrenentzündung vorzubeugen.

Aufgrund der genannten Komplikationen sollten sich Betroffene postoperativ stets einer Patientenschulung unterziehen. Diese lehrt ihnen insbesondere Ernährungsvorschriften, welche die Entfernung eines Magenkarzinoms mit sich bringt. So sollten sich Patienten beispielsweise aneignen, nach der Uhr zu essen, da ohne Magenreservoir auch kein Hungergefühl mehr besteht. Auch das aufrechte Sitzen für mindestens 30 Minuten nach der Nahrungsaufnahme ist wichtig, um ein Zurückfließen der Nahrung in die Speiseröhre zu vermeiden. Zudem werden in einer Patientenschulung auch Komplikationen wie das Dumping-Syndrom thematisiert. Mittels Verzicht auf salzige und stark gezuckerte sowie ballaststoffreiche Nahrung kann dies umgangen werden.

Palliativ wird jedoch, aufgrund dieser massiven Lebensbeeinträchtigung, von einer Operation abgesehen und stattdessen meist die Anlage einer perkutanen Magensonde, kurz PEG, vorgezogen. Diese ist mit wenig Nebenwirkungen verbunden und gewährt den Patienten noch eine erholsame Zeit ohne Ernährungsumstellungen.

Vorbeugung gegen Magenkrebs möglich?

Dem Magenkarzinom ist bedingt vorzubeugen. Versuchen Sie, Risikofaktoren wie Rauchen und Alkohol zu minimieren. Auch führt eine ausgewogene Lebensweise dazu, stressbedingte Entzündungen im Vorfeld schon zu vermeiden.

Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel kann einen Besuch beim Arzt nicht ersetzen. Er enthält nur allgemeine Hinweise und darf daher keinesfalls zu einer Selbstdiagnose oder Selbstbehandlung herangezogen werden.