Das Herz ist dauerhaft aus dem Takt Gesundheitslexikon: Herzrhythmusstörungen (Arrhythmien)

Herzrhythmusstörungen beschreiben eine unregelmäßige und von der Norm abweichende Abfolge des menschlichen Herzschlags. Bei denen in der Medizin als Arrhythmien bezeichneten Erkrankungen gibt unterschiedlichste Veränderungen des Herzschlages, weshalb hier zwischen harmlosen und gefährlichen Herzrhythmusstörungen unterschieden werden muss. Letztgenannte können im schlimmsten Fall Vorboten eines Herzstillstandes oder plötzlichen Herztodes sein.

Was bringt das Herz aus dem Takt?

Herzrhythmusstörungen können aufgrund unterschiedlichster Ursachen auftreten. Grundsätzlich stellen sie immer einen Ausdruck für eine organische Erkrankung des Herzmuskels oder für eine isolierte Störung in den Reizbildungs- sowie Reizleitungsstrukturen im Herzen dar.

Neben einer angeborenen organischen oder funktionellen Anlage für Herzrhythmusstörungen zählen zu den häufigsten organischen Gründen für die Entstehung von Arrhythmien:

Durchblutungsstörungen in den Herzkranzgefäßen

Koronare Herzkrankheit (KHK)

Herzmuskelerkrankungen (Kardiomyopathien)

Herzmuskelentzündungen (Myokarditis)

Herz- oder Herzklappenfehler

Elektrolytstörungen

Zum Teil können auch Nebenwirkungen von Medikamenten wie beispielsweise Schilddrüsenhormone oder Antidepressiva für das Auslösen von Herzrhythmusstörungen verantwortlich sein.

Abgesehen von den organischen Ursachen nehmen insbesondere auch psychische Faktoren Einfluss auf unseren Herzrhythmus. Seelische Belastungen sowie u. a. Nervosität, Aufregung oder Angst begünstigen daher das Entstehen von Arrhythmien. Es gibt also vielfältige Gründe, die für die Störung unseres Herzschlages verantwortlich sein können. Neben den genannten, zählen zu anderen äußeren Ursachen weiterhin:

- außerordentlicher Konsum von Koffein

- unverhältnismäßig hoher Alkoholkonsum

- Einnahme von Drogen und anderen Giften

- fieberhafte Infektionen

- Reizungen am sogenannten Karotissinusknoten

- Blähbauch (Meteorismus)

Welche Beschwerden treten bei Herzrhythmusstörungen auf?

Zu dem am häufigsten auftretenden Symptom bei Herzrhythmusstörungen zählt das Vorhofflimmern, bei dem Betroffene gelegentlich ein starkes Herzklopfen verspüren. Oftmals fühlen sie sich dabei leistungsschwach, erschöpft und müde.

Bei anderen Arrhythmien verspüren die Patienten eine Art Herzstolpern. Es kommt auch vor, dass der Herzschlag kurzfristig gänzlich aussetzt. Wieder andersartige Störungen führen zu Herzrasen oder starkem Herzklopfen. Neben diesen schnellen gibt es zudem langsame Herzrhythmusstörungen, die sich vornehmlich in wiederkehrenden Schwindelattacken äußern. Bei einer zugrunde liegenden Herzschwäche kann es in Kombination mit Rhythmusstörungen weiterhin zu Luftnot kommen.

Anzeige:Das EKG spielt bei der Diagnose eine große Rolle

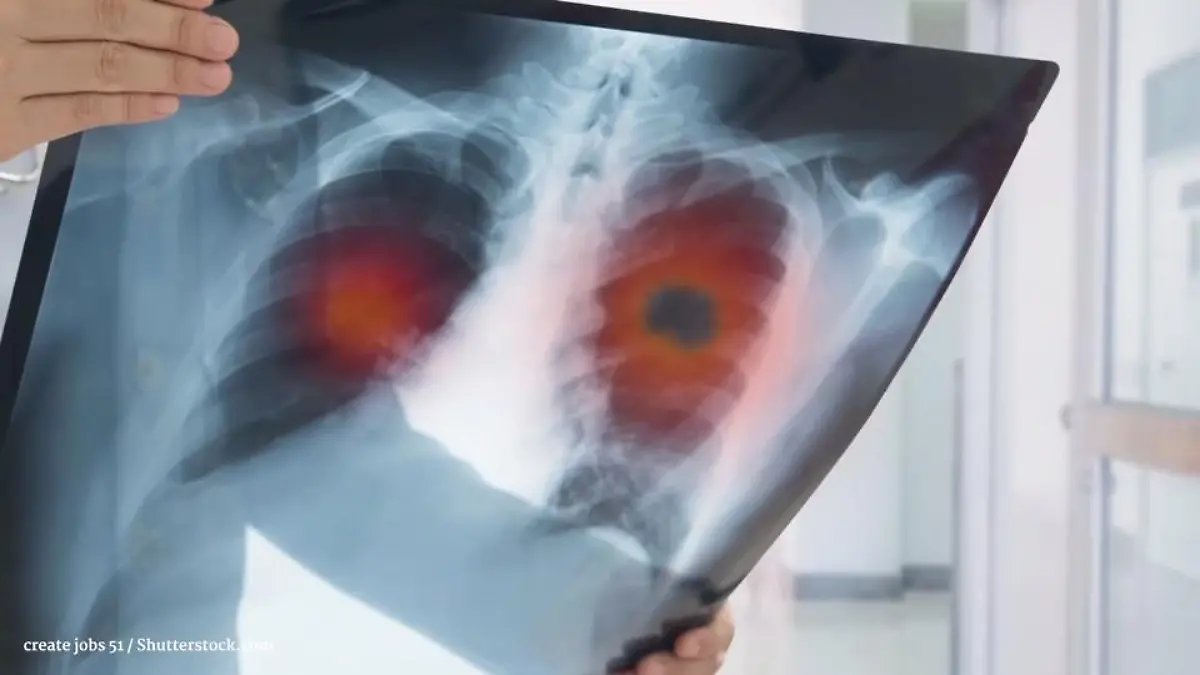

Grundlage der Diagnostik stellt die Anfertigung des sogenannten Elektrokardiogramms dar. Dies wird aufgezeichnet, während die Herzrhythmusstörungen bestehen. Da einige Formen von Arrhythmien bei Belastungen auftreten, kann ebenfalls ein Belastungs-EKG zu Diagnosezwecken durchgeführt werden. Abgesehen von einem normalen EKG spielt eine weitere bedeutende Rolle die Erstellung eines Langzeit-EKGs über einen Zeitraum von 24 bis 78 Stunden. Ebenfalls ist es möglich, die Aufzeichnungen für eine ganze Woche oder gar einen Monat durchzuführen. Außerdem möglich ist die Untersuchung des Herzens mittels Ultraschall.

So werden Herzrhythmusstörungen behandelt

Eine Behandlung der Herzrhythmusstörungen findet ausschließlich dann statt, wenn dies von einem Fachmann als zwingend erforderlich eingestuft wird. Die Form der Therapie liegt in der Hand der Kardiologen, wobei regelmäßige Verlaufskontrollen durch den Hausarzt ebenfalls erfolgen sollten.

Im Grunde wird eine Therapie eingeleitet, wenn die Rhythmusstörungen ein Risiko für einen plötzlichen Herztod oder einen Schlaganfall darstellen. Ebenfalls behandlungsfähig sind diejenigen Störungen, die sich negativ auf die Leistungsfähigkeit der Betroffenen auswirken und ein erhebliches Unwohlsein aufgrund von Schwindel oder Herzrasen auslösen. Immer dann, wenn den Herzrhythmusstörungen andere Erkrankungen zugrunde liegen, werden selbstverständlich diese zuerst behandelt. Ist dies nicht der Fall, wird die Behandlung in den meisten Fällen mit Medikamenten durchgeführt. Durch die Einnahme von Antiarrhythmika wird ein normaler Herzrhythmus wiederhergestellt. Oftmals kann es sinnvoll sein, zusätzlich blutverdünnende Mittel, die sogenannten Antikoagulantien einzusetzen. Hierdurch kann das Risiko vermindert werden, dass bei stark ausgeprägten Herzrhythmusstörungen ein Schlaganfall oder eine Lungenembolie eintritt. Liegt keine schnelle, sondern eine langsame Herzrhythmusstörung vor, kann zudem das Einsetzen eines Herzschrittmacher vonnöten sein.

Zuletzt kann zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen eine Ablation mit Hitze oder auch Kälte durchgeführt werden (Hochfrequenzablation oder Kryoablation). Bei diesen Verfahren wird explizit das Gewebe verödet, welches für die Rhythmusstörungen verantwortlich ist. Diese Behandlung wird mithilfe eines Katheters durchgeführt. Sie hat sich insbesondere bei einigen Formen von Herzrasen wie beispielsweise Vorhofflimmern bewährt.

Mit gesunder Lebensweise vorbeugen

Um krankhafte Herzrhythmusstörungen zu vermeiden, sollte jeder Mensch auf eine gesunde Lebensweise achten. Eine gesunde Ernährung und ausreichend Bewegung können die Herztätigkeit und somit den Rhythmus des Herzens stärken. Übergewicht sollte möglichst vermieden werden. Der Verzicht auf Nikotin und ein stark gemäßigter Alkoholkonsum spielen ebenfalls eine bedeutende Rolle bei der Prophylaxe von Arrhythmien.

Da die Erkrankung weiterhin durch psychische Belastungsfaktoren begünstigt werden kann, sollte stets auf einen Alltagsausgleich geachtet werden, um negativen Stress abzubauen. Regelmäßige Entspannungsverfahren wie die progressive Muskelentspannung oder autogenes Training können daher vorbeugend wirksam sein.

Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel kann einen Besuch beim Arzt nicht ersetzen. Er enthält nur allgemeine Hinweise und darf daher keinesfalls zu einer Selbstdiagnose oder Selbstbehandlung herangezogen werden.