Eine der häufigeren KrebserkrankungenGesundheitslexikon: Darmkrebs (kolorektales Karzinom)

Nach dem Lungenkrebs bei Männern und dem Brustkrebs bei Frauen ist Darmkrebs bei beiden Geschlechtern die zweithäufigste krebsbedingte Todesursache. Es gibt jedoch auch gute Nachrichten: Die Anzahl der Todesrate durch Darmkrebs geht dank kontinuierlicher Forschung und daraus resultierender besserer Behandlungsmöglichkeiten seit Jahren stetig zurück. Zudem lässt sich das Risiko einer Erkrankung durch ausgewogene Ernährung und einen gesunden Lebensstil stark reduzieren. Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen ermöglichen eine frühzeitige Erkennung und Behandlung des Darmkrebses.

Was ist Darmkrebs?

Bei 95 Prozent aller Darmkrebserkrankungen handelt es sich um so genannte "kolorektale Karzinome". Diese bilden sich aus den Drüsenzellen der Darmschleimhaut und werden je nach Lokalisation in Kolonkarzinome (Dickdarm) sowie Rektumkarzinome (Mastdarm) unterteilt. Schätzungen des Robert-Koch-Instituts zufolge erkrankten im Jahr 2014 etwa 35.500 Männer und 28.400 Frauen an Darmkrebs. Ein Drittel der Betroffenen starb während der auf die Diagnose folgenden fünf Jahre. Generell gilt: Je früher der Krebs diagnostiziert wird, desto höher sind die Heilungschancen.

Ursachen noch nicht vollständig geklärt

Obwohl die Ursachen für Darmkrebs noch nicht vollständig geklärt sind, lassen sich einige Risikofaktoren benennen, die die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung signifikant erhöhen. Zum einen steigt das Risiko mit zunehmendem Alter: 2010 lag das Durchschnittsalter der männlichen Darmkrebspatienten bei 71 und das der Frauen bei 75 Jahren. Zum anderen spielt auch die Ernährung eine große Rolle bei der Krebsentstehung: Fetthaltige Nahrung, große Fleischmengen, eine zu hohe Kalorienzufuhr sowie ballaststoffarme Kost erhöhen auf lange Sicht die Darmkrebs-Wahrscheinlichkeit. Vorkommende Dickdarmpolypen können, sofern sie nicht entfernt werden, entarten und ebenfalls zu Krebs führen.

Anzeige:Symptome treten bei Darmkrebs erst spät auf

Darmkrebs-Symptome treten oft erst recht spät auf und äußern sich in einer Veränderung des Stuhls mit Blut- oder Schleimanteil, sehr schlechtem Geruch und – durch tumorbedingte Verengungen im Darm – bleistiftförmigem Stuhl. Hinzu kommen wechselweise auftretender Durchfall und Verstopfung, krampfartige Bauchschmerzen sowie Blähungen, die möglicherweise von ungewolltem Stuhlabgang begleitet werden. Weitere Anzeichen für ein "kolorektales Karzinom" sind ein starker Gewichtsverlust mit sichtbarer Auszehrung sowie Blutarmut (Anämie).

Früherkennung mit Stuhltest und Darmspiegelung

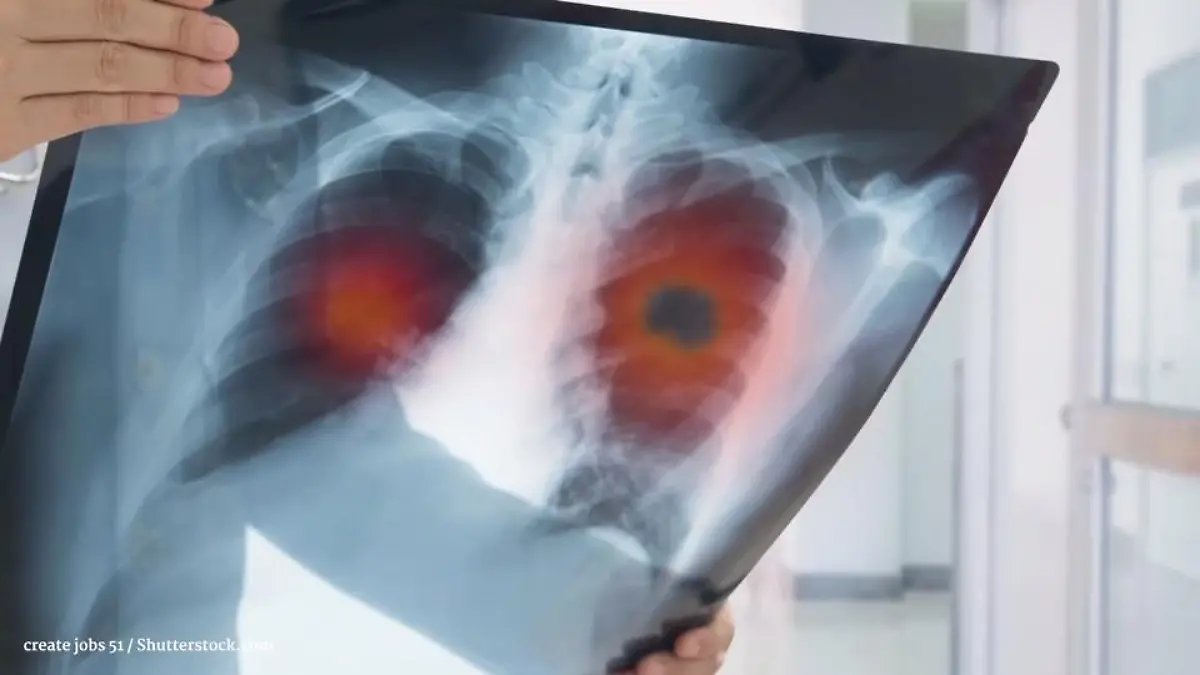

Besteht ein Verdacht auf Darmkrebs, wird in der Regel zunächst eine Darmspiegelung (Koloskopie) durchgeführt. Erhärtet sich der Verdacht, können Gewebeproben entnommen und analysiert werden. Zusätzlich können weitere bildgebende Verfahren wie die Computertomografie, die Endosonografie (Ultraschall), der Röntgen-Thorax oder die Abdomensonografie dem Ausschluss einer Metastasenbildung in verschiedenen Regionen des Körpers dienen. Weitere Analyse-Möglichkeiten bestehen beispielsweise im Bluttest Septin-9 sowie in Stuhlbluttests und -untersuchungen.

Behandlung und Therapie bei Darmkrebs

Im Falle einer frühen Erkennung sind die Heilungschancen bei Darmkrebs sehr hoch; aber auch in späteren Stadien der Erkrankung gelingt die operative Tumorentfernung häufig. Dem chirurgischen Eingriff, bei welchem der vom Karzinom befallene Abschnitt des Dickdarms entfernt wird, kann eine Chemo- und Strahlentherapie mit dem Ziel der Tumorverkleinerung vorangehen. Immer öfter werden bei Darmkrebs auch minimal-invasive Verfahren, also Operationen mit möglichst kleinen Wunden, erfolgreich durchgeführt. Zum Vorbeugen einer neuerlichen Tumorbildung und zum Abtöten eventuell verbliebenen Krebsgewebes erfolgt im Anschluss an die Operation meist eine Chemotherapie. Diese kann aber auch auf palliativer Basis stattfinden, sofern eine Operation im fortgeschrittenen Krankheitsstadium nicht mehr möglich ist und das Behandlungsziel in einer Schmerzlinderung besteht. Regelmäßige Nachsorge-Untersuchungen erfolgen zunächst in halbjährlichem und nach zwei Jahren in jährlichem Turnus.

Vorbeugung gegen Darmkrebs

Da die Risiko-Faktoren für Darmkrebs bekannt sind, lässt sich die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung recht gut verringern: Eine ausgewogene Ernährung sowie regelmäßige Darmspiegelungen zur Erkennung von Polypen spielen eine maßgebliche Rolle. Die Kosten für die Untersuchung werden für alle Kassenpatienten ab dem fünfundfünfzigsten Lebensjahr in einem Durchführungs-Abstand von zehn Jahren von der Krankenkasse übernommen.

Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel kann einen Besuch beim Arzt nicht ersetzen. Er enthält nur allgemeine Hinweise und darf daher keinesfalls zu einer Selbstdiagnose oder Selbstbehandlung herangezogen werden.