Chefarzt Prof. Dr. Christian Müller im Interview:"Besonders ausgeglichen ist der Mensch, wenn er regelmäßig Stuhlgang hat"

Der Chirurg Prof. Dr. Christian Müller erzählt von Fortschritten bei Bauch-OPs, ob wirklich jeder Gallenstein operiert werden muss und erklärt, warum das Leben mit Verstopfung keinen Spaß macht.

Dieses Interview erschien zuerst im stern-Sonderheft.

"Wenn der Verdauungstrakt gut funktioniert, ist der Organismus intakt"

Herr Müller, was tut unser Bauch für uns?

Nehmen wir als Beispiel den Darm: Er steuert den Menschen genauso wie der Kopf. Er hält uns am Leben. Jenseits dessen ist er ein Genussorgan. Wir freuen uns auf ein schönes Essen, genießen ein langes Frühstück oder einen kleinen Snack. Das macht uns glücklich und zufrieden und sorgt dafür, dass unser Körper ernährt wird. Besonders ausgeglichen ist der Mensch, wenn er regelmäßig Stuhlgang hat.

Wieso eigentlich?

Bei Verstopfung macht das Leben keinen Spaß. Sie können im Krankenbett jedweden Patienten liegen haben – wenn zwei, drei Tage kein Stuhlgang kommt, dann sind die Menschen alle gleich schlecht gelaunt. Deshalb gibt es in Deutschland eine Riesenindustrie, die Abführmittel produziert: weil die Menschen so gerne Stuhlgang haben. Und auch haben müssen.

Woran liegt das?

Jeder, der mal ein paar Tage lang Verstopfung hatte, weiß: Man fühlt sich einfach unwohl. Man denkt, man riecht übel. Man fühlt sich überbläht und schwer. Und dann ist so ein Stuhlgang richtig befreiend. Da kommen die Menschen entspannt von der Toilette, und man weiß: Das Leben ist wieder in Ordnung.

Aber über Probleme mit der Verdauung redet man eher nicht.

Leider nein, das ist noch ein Tabuthema. Obwohl der Darm ein bisschen wie die Seele des Menschen ist. Viele mythische Vorstellungen sind mit dem Verdauungstrakt verbunden. Geht bekanntlich durch den Magen. Manche Leute gehen sogar zur Darmmassage, um die Darmtätigkeit anzuregen. Wenn der Verdauungstrakt gut funktioniert, ist der Organismus intakt.

Lese-Tipp: Woran Sie einen guten Arzt oder eine gute Ärztin erkennen, lesen Sie hier.

Wann zum Arzt? "Der Mensch hat ein gutes Körperempfinden"

Sie sind seit 1996 Facharzt für Chirurgie und seit 2003 Chefarzt der Viszeralchirurgie am Katholischen Marienkrankenhaus in Hamburg. Was fasziniert Sie bis heute so an unserem Bauch?

Das breite Spektrum der möglichen Erkrankungen und an immer moderneren Behandlungsmöglichkeiten. Jedes Organ kann erkranken, und für jede Erkrankung gibt es eine Lösung, meist auch eine chirurgische. Ich operiere Leistenbrüche, erkrankte Gallenblasen, Blinddärme, aber auch viele bösartige Erkrankungen: Tumore der Speiseröhre, des Magens, der Bauchspeicheldrüse, der Leber, bis hin zu Zwölffingerdarm, Dünndarm, Dickdarm, Mastdarm – der ganze komplexe Verdauungstrakt kann ja betroffen sein. Das geht von der Speiseröhre bis zum Anus. Sie brauchen viel Wissen, viel Training und eine gute Intuition, um sich einzufühlen in die Probleme, die ein Patient haben kann. Patienten spüren, ob sich der Arzt in sie hineinversetzt. Das kann auch mit zur Genesung beitragen.

Aber man muss ja nicht sofort zum Arzt, wenn der Magen mal grummelt.

Der Mensch hat ein gutes Körperempfinden. Er merkt, wenn etwas nicht stimmt. Wenn der Aved in geselliger Runde anstrengend war, dann hat eine Magenverstimmung eher nichts damit zu tun, dass man akut erkrankt ist. Dann sind das wohl eher die Folgen des vorherigen Abends. Aber wer Bauchschmerzen bekommt, Fieber, Durchfall und sich krank fühlt – der sollte zum Arzt gehen. Das gilt auch bei plötzlichen Veränderungen, zum Beispiel bei Blutungen aus Körperhöhlen, wo es keine Blutung geben darf. Solche Dinge sind nicht normal. Hier ist der Experte gefragt.

Lese-Tipp: Diese Untersuchungen sollte jeder Mann machen.

Was war Ihr bis heute außergewöhnlichsten Fall?

Zu mir kam einmal ein Sportler in die Notaufnahme, der sich vor Schmerzen krümmte. Er hatte einen Harnleiterstein, der auf dem Weg zur Blase stecken geblieben war. Der Stein wurde entfernt. Aber zwei Jahre später war der Mann wieder da. Dieses Mal mit einer Gallenkolik, verursacht durch einen Gallenstein. Eine ungewöhnliche Häufung von Steinbildung. Da der Stein verkalkt war, bestimmten wir den Calciumspiegel. Der Wert war viel zu hoch. Schuld war ein kirschgroßes Adenom in der Nebenschilddrüse, das den Stoffwechsel störte und dadurch die Hormonausschüttung für den hohen Calciumspiegel und damit für die Entstehung beider Steine verantwortlich war. Das Adenom wurde operativ entfernt und der Patient somit vor weiterer Steinbildung bewahrt. Die Zusammenhänge gestörter Organfunktionen sind schier grenzenlos. Das Beispiel zeigt: Es kann sehr spannend sein, zum Symptom die Ursache zu finden und dann die adäquate Therapie einzuleiten.

Lese-Tipp: Krebs-Vorsorge – die wichtigsten Vorsorgeuntersuchungen

Orientierung für Patientinnen und Patienten

Im deutschen Gesundheitssystem gibt es hervorragende Spezialisten, aber es ist nicht immer leicht sie zu finden. Transparenz schafft hier die neue stern-Ärzteliste mit mehr als 4.000 Empfehlungen in über 100 Fachgebieten. Sie entstand zusammen mit dem auf solche Recherchen spezialisierten MINQ-Institut. Prof. Christian Müller ist einer der mehr als 4.000 genannten Spezialisten. Das Sonderheft gibt es ab sofort im Handel. Zwei der Listen zu den Themen Viszeralchirurgie und Ernährungsmedizin finden Sie auch online unter den Links.

Muss wirklich jeder Gallenstein operativ entfernt werden?

Sie sagten, dass die Gallenblase häufig Probleme mache. Wodurch entstehen Gallensteine?

Das hängt von der Zusammensetzung der Gallenflüssigkeit ab. Manche Menschen entwickeln eine lithogene Galle, das heißt sie neigt zur Bildung von kleinen Kristallen, aus denen sich dann im Laufe der Jahre die Gallensteine bilden. Vorzugsweise entstehen sie in der Gallenblase, da hier die Gallenflüssigkeit ruht. Es gibt übrigens abhängig von der Zusammensetzung wunderschöne Gallensteine! Die allermeisten sind braun oder schwarz, aber manche haben eine beeindruckende Kristallstruktur oder Färbung. Ich kannte mal einen Kollegen, der hatte in seinem Wartezimmer einen Setzkasten, in dem er die von ihm operierten Gallensteine ausstellte. Viele Patienten möchten ihre Gallensteine sehen, manche möchten sie sogar mit nach Hause nehmen und sie ihren Angehörigen zeigen. Wir geben sie in einem Plastikdöschen mit. Das klingt wie eine Rassel: tak, tak, tak. (schüttelt die Hand)

Lese-Tipp: Welche Funktionen die Gallenblase übernimmt, lesen Sie hier.

Muss jeder Gallenstein operiert werden?

Solange die Gallensteine keine Probleme machen, lässt man sie in Ruhe. Aber wenn ein Patient Schmerzen bekommt, Koliken, Entzündungen, sollte er mit einer Operation nicht mehr lange warten. Grund sind häufig die kleinen Steine.

Eher als die großen?

Es gibt sogenannte Ausgusssteine, die sind so groß wie die Gallenblase selbst. Der größte, den ich gesehen habe, war zehn mal fünf mal fünf Zentimeter groß. Die können natürlich Beschwerden machen, bis hin zu ziehenden Oberbauchbeschwerden. Aber die kleinen sind gefährlicher, weil sie sich durch die feineren Gallengänge weiterbewegen und Koliken verursachen können. Sie können auch am Schließmuskel des Gallengangs hängen bleiben und eine schwere Infektion oder eine Bauchspeicheldrüsenentzündung verursachen. Das kann sehr gefährlich werden.

Was kann passieren?

Manche Patienten bekommen eine sogenannte nekrotisierende Pankreatits: Die Bauchspeicheldrüse entzündet sich und zerstört sich selbst. Das kann in einem schweren Diabetes enden, weil mit der Bauchspeicheldrüse auch die komplette Stoffwechselsteuerung verloren geht. An einer Bauchspeicheldrüsenentzündung kann man auch heute noch sterben. Deshalb sollte man sich rechtzeitig operieren lassen.

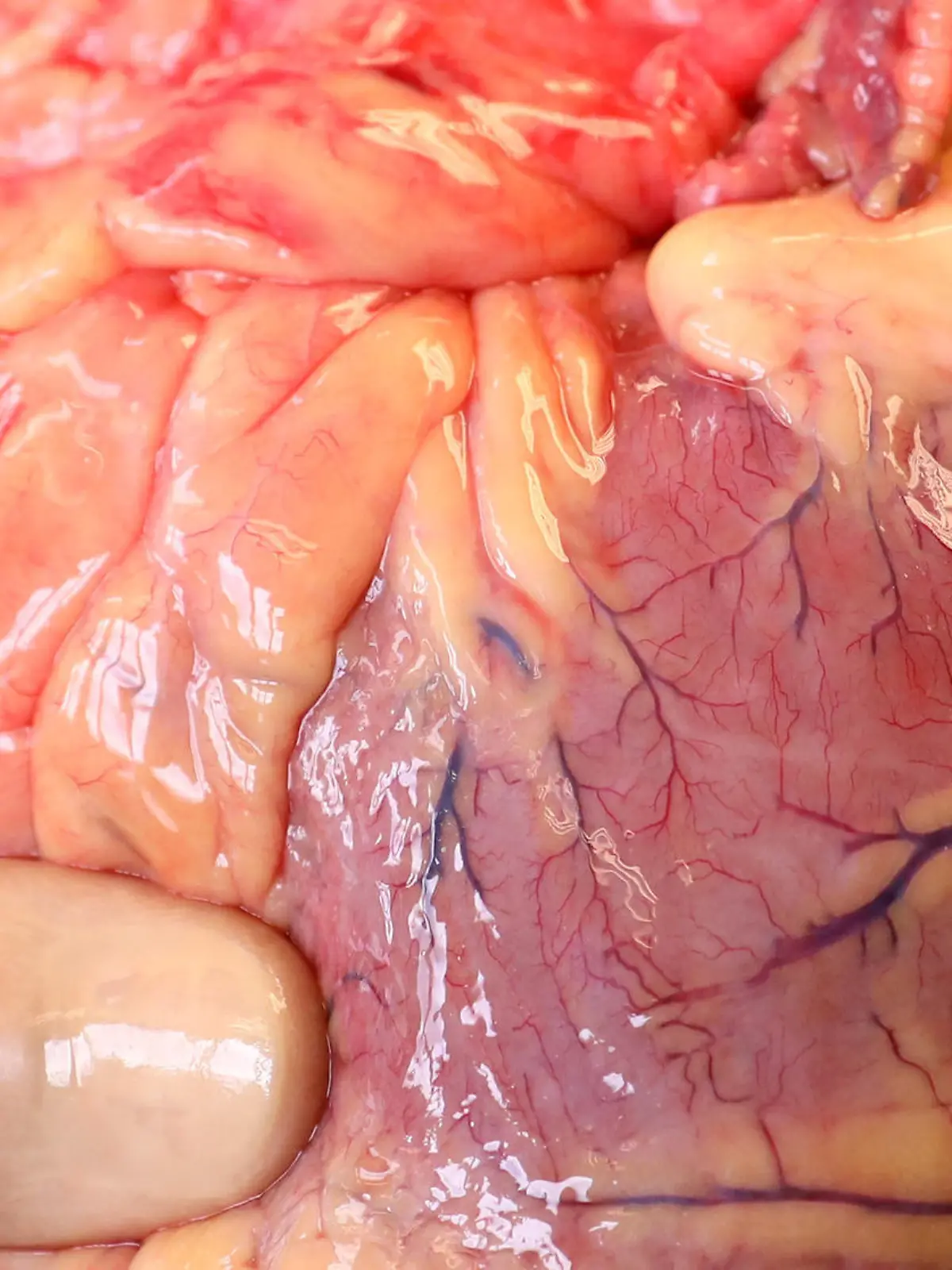

Wie läuft die Operation ab?

Zuerst wird der Bauch mit Kohlenstoffdioxid gefüllt. Die Bauchdecke wird quasi aufgeblasen, damit der Chirurg gut sehen kann. Dann werden die kleinen Gänge der Gallenblase verschlossen, die Gallenblase von der Leber getrennt und entnommen.

Kann der Körper auf die Gallenblase einfach verzichten?

Ja, kann er. Es gab mal Versuche, die Gallenblase zu erhalten und nur die Steine zu entfernen. Das hat sich aber nicht durchgesetzt, weil sich die Steine immer wieder neu bildeten und die Patienten nie beschwerdefrei wurden.

Fortschritte in der Medizin: Patienten kommen schneller aus dem Krankenhaus raus

Was ist für Sie der größte Fortschritt in der Chirurgie?

Als ich mit der Chirurgie angefangen habe, wurden Gallenblasen über einen Oberbauchschnitt operiert. Entsprechend lang war die Rekonvaleszenz, bis die Schmerzen des Bauchschnitts abgeklungen waren. Heute führen wir ungefähr 70 Prozent aller unserer Eingriffe minimalinvasiv durch, über vier Mini-Inzisionen.

Was heißt minimalinvasiv?

Das beschreibt den Zugangsweg. Beispiel Blinddarm-OP: Früher wurde ein relativ großer Schnitt im rechten Unterbauch angelegt, um den entzündeten Wurmfortsatz entfernen zu können. Heute erfolgt dies über zwei kleine Ein-Zentimeter-Schnitte und einen Fünf-Millimeter-Schnitt. Durch diese kleinen Schnitte werden Troikare, das sind dünne Metallhülsen, in die Bauchhöhle eingeführt, durch die wir dann eine Kamera und die Instrumente in die Bauchhöhle bringen können. Die Operation ist dieselbe, nur der Zugangsweg ist deutlich kleiner.

Was genau sind die Vorteile für mich als Patientin?

Die Narben sind nicht nur kosmetisch günstiger, sondern vor allem deutlich weniger schmerzhaft, weil weniger Gewebe beschädigt wird. Das operative Trauma ist geringer, die Rekonvaleszenz kürzer. Wir können heute Patienten nach einer Gallenblasenoperation meist schon nach wenigen Tagen aus dem Krankenhaus entlassen.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Empathie, talentierte Menschen, die sich gern für die verschiedenen Bereiche der Medizin entscheiden.