Die kugelförmigen Bakterien sind allgegenwärtigGesundheitslexikon: Staphylokokken

Staphylokokken sind eine große Gruppe von Bakterien, die regelmäßig in der Schleimhaut der Nase und des Mund- und Rachenraums sowie in der Haut vorkommen. Unter bestimmten Bedingungen können sie fast jedes Gewebe befallen. Die Bakterienart hat eine kugelige Gestalt und ordnet sich einzeln, paarweise, in kurzen Ketten oder in weintraubenähnlichen Gebilden an. Die Besiedelung der Gewebe geschieht spontan. Die genauen Mechanismen, die den Antrieb dazu bilden, sind noch nicht genau bekannt. Man nimmt an, dass bestimmte Faktoren oder Bausteine vorliegen müssen, die die Ansteckung begünstigen, die Wissenschaft weiß aber noch nicht, welche das sind. Staphylokokken haben grundsätzlich pathogenes Potenzial, vor allem Staphylococcus aureus.

Infektion/Erkrankungen

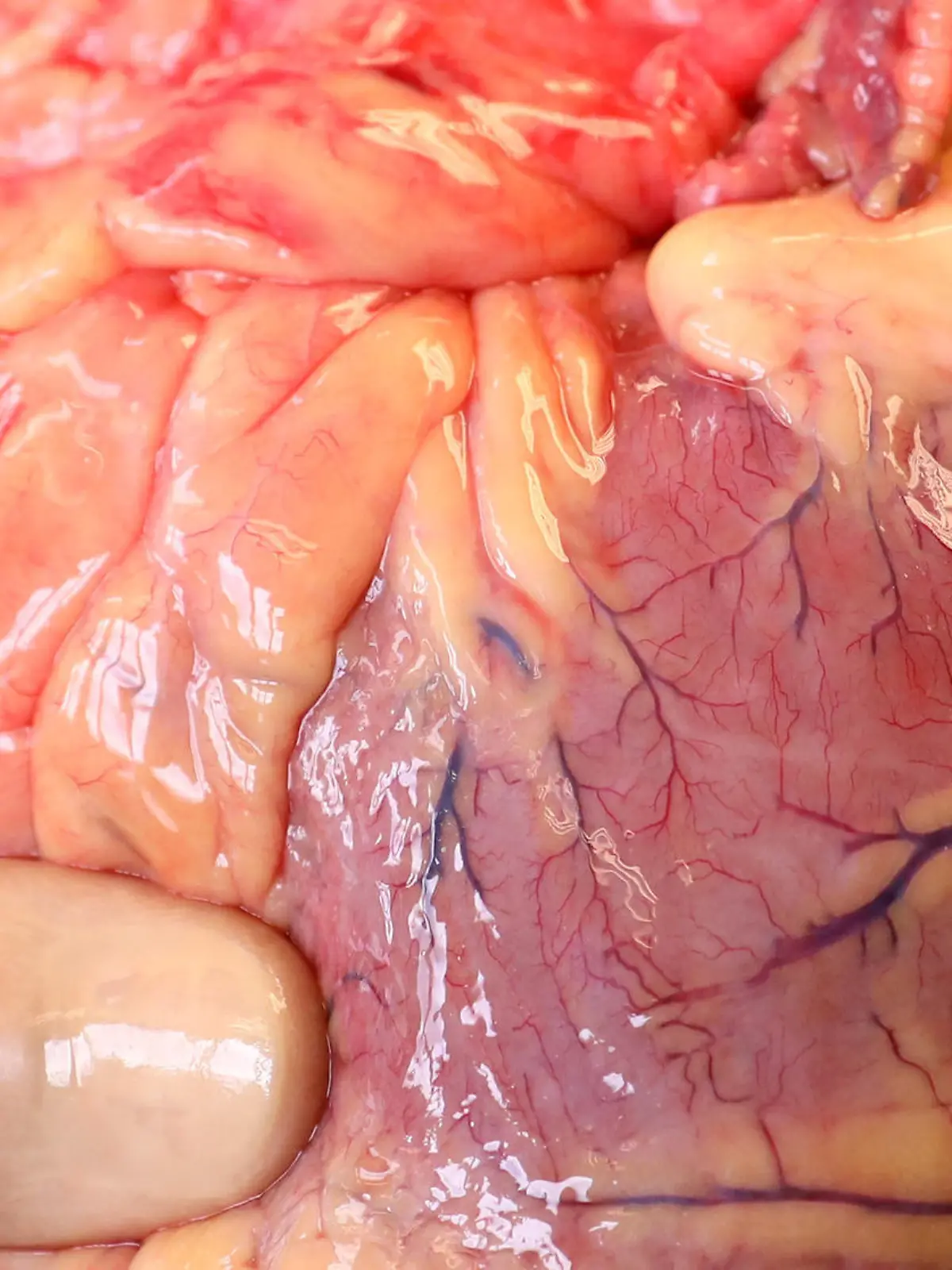

Trotz der breiten Besiedelung treten Infektionen durch Staphylokokken selten auf. Begünstigend wirken Mechanismen, die den Bakterien das Eindringen in tiefere Gewebeschichten und ins Blut ermöglichen. Das können Verletzungen, Injektionen oder Operationen sein, unterstützt durch eine geschwächte Immunabwehr. Die Bakterien können aber auch mit kontaminierter Nahrung in großer Zahl in den Magen-Darm-Trakt gelangen. Im tiefen Gewebe finden sie günstige Bedingungen vor und vermehren sich sehr rasch. Sie lösen durch die Ausschüttung von Stoffwechselendprodukten, die im umliegenden Gewebe toxisch wirken, Entzündungsprozesse aus. In der Haut können das Karbunkel, Furunkel, Empyeme, Ekzeme und Wundinfektionen sein. Diese oberflächlichen Infektionen zeigen alle die typischen Entzündungszeichen wie Rötung, Überwärmung, Schmerz und häufig zusätzlich eine lokale oder verbreitete Eiteransammlung. Typische Befallmuster der Schleimhäute sind Mittelohr- und Nasennebenhöhlenentzündungen.

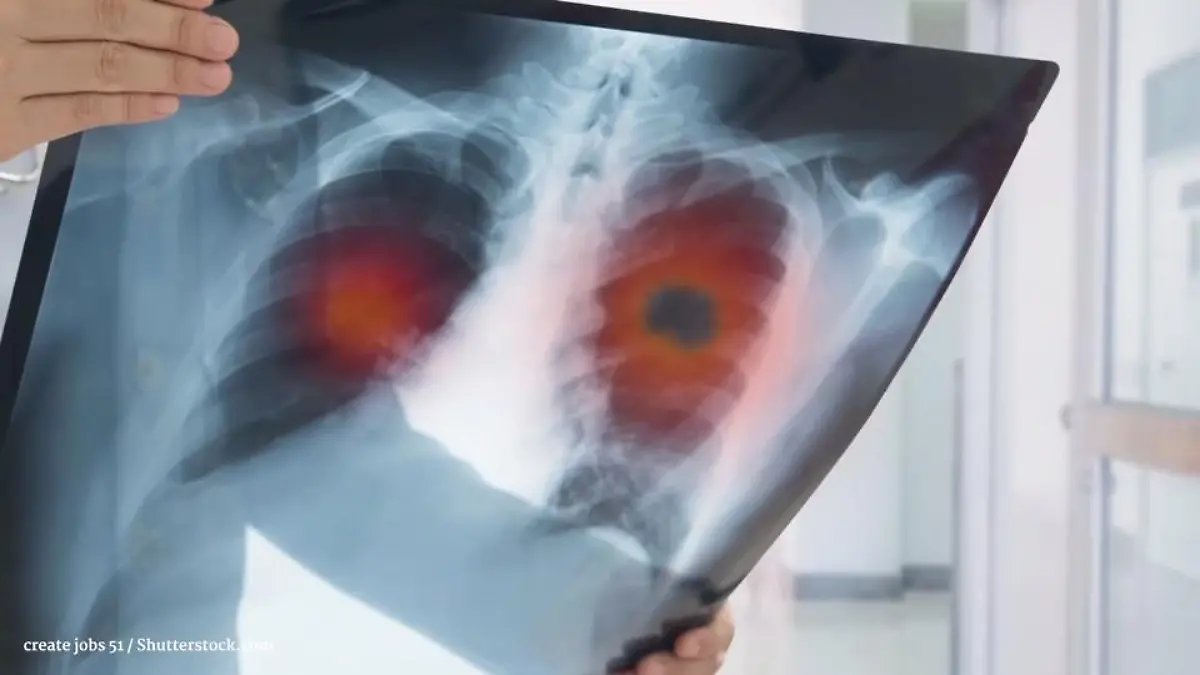

Schwerwiegende Infektionen, die zum Teil zu lebensgefährlichen Zuständen führen, sind die Osteomyelitis (Knochenmarkentzündung), die Endokarditis (Entzündung der Herzinnenhaut), die Lungenentzündung und die Sepsis (Blutvergiftung), bei der die Blutzellen drastisch reduziert werden.

Im Magendarmtrakt können Staphylokokken, die durch verdorbene Lebensmittel aufgenommen werden, vorübergehend schwere Durchfallerscheinungen auslösen mit Übelkeit, Erbrechen und Krämpfen. Gefährlich kann die Austrocknung durch den hohen Flüssigkeitsverlust werden.

Therapie

Die Grundtherapie bei einer Infektion durch Staphylokokken besteht in der Gabe von Antibiotika. Je nach Lokalisation und Heilungsverlauf können auch chirurgische Maßnahmen notwendig werden, mit denen Wunden oder Gelenkhöhlen ausgeräumt und gespült werden. Bisweilen kommt es vor, dass die Keime wegen einer zu kurzen Antibiotikagabe nicht vollständig beseitigt werden. Sie vermehren sich zunächst unbemerkt und lösen nachfolgend schwere Infektionen an anderer Stelle aus, zum Beispiel Hirnhaut-, Nieren- oder Herzmuskelentzündungen.

Während mit der Entdeckung des Penicillins der entscheidende Durchbruch bei der Behandlung bakterieller Infektionen gelungen ist, liegen heute in 80 Prozent der Fälle Resistenzen vor. Eine besondere Herausforderung stellen in dem Zusammenhang die MRSA-Infektionen (Methicillin Resistenter Staphylococcus Aureus) dar, die vor allem in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen vorkommen. Die Übertragung von MRSA erfolgt nicht wie in den anderen Fällen spontan, sondern durch Kontakt mit infizierten Personen, häufig Krankenhaus- und Pflegepersonal. Das kann direkt durch Berührung mit der Haut oder durch Stoffe, aber auch durch die Luft geschehen.

Die Behandlung erfolgt nach der Feststellung der Resistenzen im Labor und besteht meistens aus einer Kombination von verschiedenen Antibiotika. Häufig ist eine ursächliche Therapie schwierig oder nicht möglich, weil keine wirksamen Substanzen gefunden werden. Dann stehen die Bekämpfung der Symptome und die Stärkung der Immunabwehr im Vordergrund.

Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel kann einen Besuch beim Arzt nicht ersetzen. Er enthält nur allgemeine Hinweise und darf daher keinesfalls zu einer Selbstdiagnose oder Selbstbehandlung herangezogen werden.