Können schwere Erkrankungen auslösenGesundheitslexikon: Meningokokken

Meningokokken, der wissenschaftliche Name lautet Neisseria meningitidis, sind kugelförmige Bakterien. Sie ordnen sich paarweise an und werden dann als Diplokokken bezeichnet. Diese Bakterien können sich im Zellinneren des Gewebes des Nasenrachenraums ansiedeln und dort verbleiben, ohne Beschwerden zu verursachen. Bestimmte Arten des Erregers können aber unter bestimmten Bedingungen schwerwiegende Krankheiten hervorrufen. Der Mensch ist der einzige Wirt für Meningokokken.

Der Infektionsweg von Meningokokken

Etwa zehn Prozent der europäischen Bevölkerung sind mit dem Meningokokken-Erreger infiziert. Der häufigste Übertragungsweg ist die Tröpfcheninfektion bei Aktivitäten wie Sprechen, Husten oder Niesen bei denen kleinste Speicheltröpfchen in die Luft gelangen. Diese werden von anderen Menschen eingeatmet und können sich bei entsprechender Disposition in der Schleimhaut ansiedeln. Die Infektion kann auch durch direkten oder indirekten Kontakt mit dem infizierten Sekret erfolgen. Dieser Übertragungsweg ist häufiger bei kleinen Kindern zu beobachten, aber auch beim Küssen. Meningokokken sterben sehr schnell ab, wenn sie an der Außenluft keinen Wirt finden.

Verbreitungsgebiet/Risikogruppen der Meningkokokken

Es gibt viele Meningokokkenarten, die keinerlei pathogene Wirkung haben, während andere hochgefährlich sind. In Europa sind es vor allem die Typen B und C, die schwerwiegende Erkrankungen hervorrufen mit einer Häufung in den Winter- und Frühlingsmonaten. Die Krankheitsfälle können sporadisch oder lokal gehäuft in relativ geschlossenen Gruppen wie Schul- oder Kindergartenklassen auftreten. In Afrika kommt es alle fünf bis zehn Jahre zu großen Epidemien in einem weitreichenden Gürtel südlich der Sahara, typischerweise zum Ende der Trockenzeit, wenn die Schleimhaut durch die lang anhaltende Trockenheit und die Sandpartikel in der Luft angegriffen ist. Auch in Asien und Südamerika treten regelmäßig Massenerkrankungen mit vielen Todesfällen auf.

Grundsätzlich kann jeder Mensch nach einer Besiedlung mit pathogenen Meningokokkentypen erkranken. Ob es zum Ausbruch kommt, hängt davon ab, wie leistungsfähig das Abwehrsystem ist. Deshalb sind Menschen mit einem noch schwachen oder geschwächten Immunsystem besonders gefährdet. Zu dieser Gruppe gehören Säuglinge und Kleinkinder im Alter von einem halben bis zu zwei Jahren, Jugendliche zwischen dem 15. und 19. Lebensjahr, Raucher und Menschen mit vorhergegangener Virusinfektion. Schlechte hygienische Verhältnisse begünstigen die Verbreitung des Erregers. Meningokokken können auch längere Zeit ohne schädliche Wirkung in der Schleimhaut leben und ihre krankmachende Wirkung dann plötzlich entfalten, wenn das Immunsystem geschwächt wird.

Blutvergiftung durch Meningkokokken?

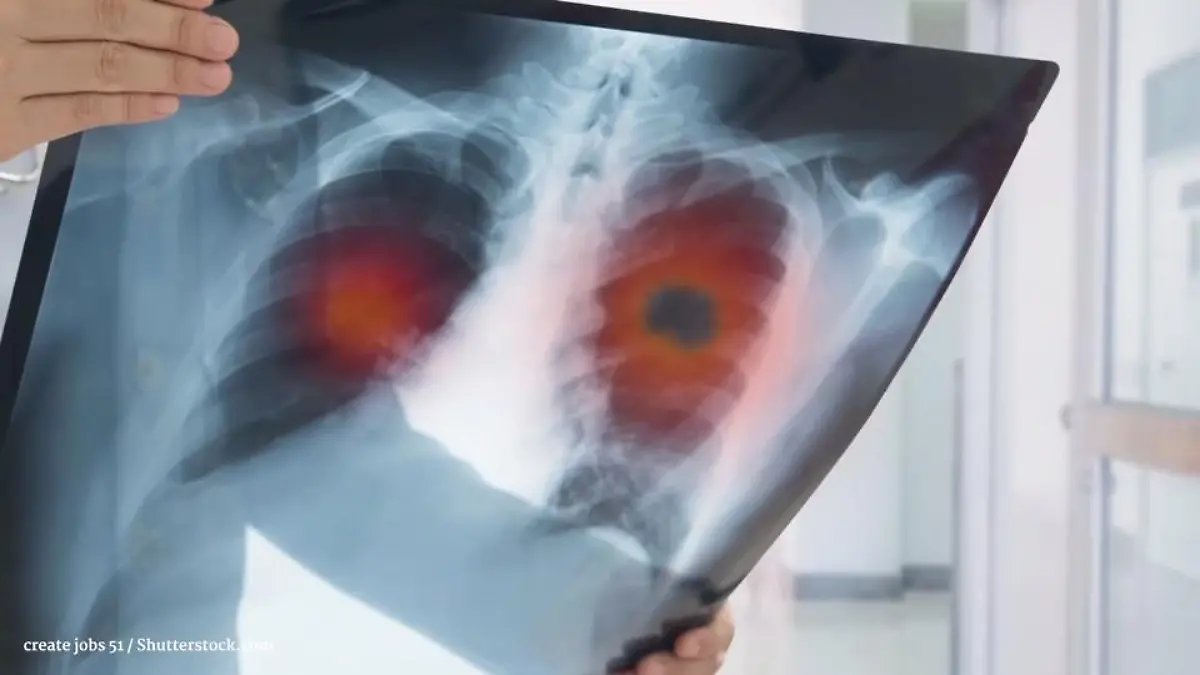

Pathogene Meningokokken können aus der Schleimhaut des Nasenrachenraums ins Blut gelangen, wenn die Schutzmechanismen nicht stark genug sind. Sie vermehren sich rasend schnell und können innerhalb kürzester Zeit ihre krankmachende Wirkung entfalten. Wenn ihre Verbreitung auf das Blut beschränkt bleibt, können sie dort eine Blutvergiftung (Sepsis) hervorrufen, mit einer Tödlichkeitsrate von zehn Prozent. In zwei Drittel der Fälle überwinden sie die Bluthirnschranke und verursachen eine Hirnhautentzündung (Meningitis), die zwar nicht so häufig tödlich verläuft, aber oft bleibende Hirnschäden hinterlässt.

Therapie/Vorbeugung gegen Meningkokokken

Die Therapie der Wahl ist die Antibiotikagabe mit Penicillin C oder bestimmten Cephalosporinen. Das sind synthetisch hergestellte Breitbandantibiotika. Schon beim Verdacht auf eine Erkrankung sollten die Medikamente verabreicht werden, auch wenn die endgültige Diagnose noch nicht vorliegt. Vorbeugend stehen heute Kombinationsimpfstoffe für bestimmte Erregertypen zur Verfügung, die laut Empfehlung der internationalen Impfkommission routinemäßig im Kleinkindalter verabreicht und bis zum neunzehnten Lebensjahr aufgefrischt werden sollten. Auch bei Reisen in gefährdete Gebiete oder bei Personen, die mit Erkrankten in Kontakt gekommen sind, wird eine vorsorgliche Impfung empfohlen.

Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel kann einen Besuch beim Arzt nicht ersetzen. Er enthält nur allgemeine Hinweise und darf daher keinesfalls zu einer Selbstdiagnose oder Selbstbehandlung herangezogen werden.