Mehr Sicherheit beim Dating in Australien?Partner mit Programm auf gewalttätige Vergangenheit prüfen - würde das auch in Deutschland gehen?

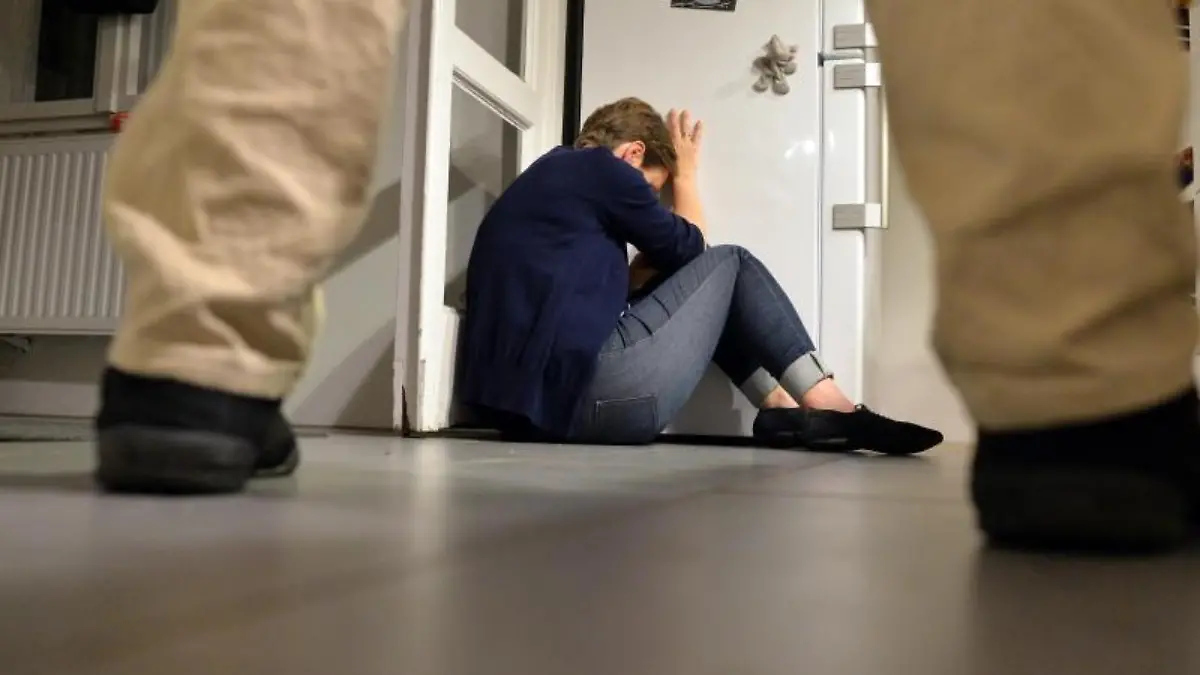

Stellen Sie sich vor: Sie lernen jemand Neues kennen, die Dates laufen super und ihr Gegenüber wirkt mehr als sympathisch. Daheim gehen Sie nur noch schnell an den Laptop und überprüfen, ob es bei ihrem Date eine Historie mit häuslicher Gewalt gibt. Was erst mal absurd klingt, soll in Australien mit dem ‘Right to know’-Programm genau so möglich werden. Hier können vor allem Frauen prüfen, ob ihr potenziell neuer Partner eine gewalttätige Vergangenheit hat. Ob so etwas auch in Deutschland möglich wäre – das verrät die Fachanwältin für IT-Recht Sabine Heukrodt-Bauer im RTL-Interview.

Veränderte Dating-Landschaft birgt mehr Gefahren

Ins Leben gerufen wurde das ‘Right to know’-Programm 2016 als eine Art Pilotprojekt in den Städten Tamworth, Nowra, St. George und Sutherland (New South Wales, Australien). Jetzt will die Regierung in dem australischen Bundesstaat das Programm im Falle einer Wiederwahl erweitern und für alle in New South Wales zugänglich machen.

Das reformierte System würde es den Menschen ermöglichen, eine Hotline anzurufen oder ein Online-Portal zu nutzen, um Informationen über potentielle Partner anzufordern. Vorher mussten sie dafür eine Polizeistation aufsuchen.

Lese-Tipp: 19 Jahre vom eigenen Ehemann verprügelt: Wie sich Hiam aus der häuslichen Gewalt befreit hat

Die Idee für das Programm basiert auf dem sogenannten ‘Clare’s Law’ aus England. Es wurde nach der Ermordung von Clare Wood 2009 erlassen. Sie wurde von ihrem Partner getötet, der zuvor schon wegen Körperverletzung verurteilt worden war. Der australische Vize-Premierminister Paul Toole befürwortet die Ausweitung des Tools. Es würde für mehr Sicherheit sorgen: „Die Dating-Landschaft hat sich seitdem erheblich verändert, da immer mehr Menschen auf Dating-Apps zugreifen und sich außerhalb bekannter Freundeskreise verabreden“, so Toole.

'Right to know'-Programm auch in Deutschland möglich?

Auch die Frauensicherheitsministerin Natalie Ward spricht sich für eine Ausweitung des ‘Right to know’-Programms aus. „Unsere Priorität ist es, das Recht einer Frau auf Sicherheit in einer Beziehung zu schützen“, erklärt sie. Das Programm kann wegen des Gesetzes über häusliche Gewalt genutzt werden. Es wurde 2007 erlassen und erlaubt die Weitergabe von Informationen ohne Zustimmung der betroffenen Person, wenn davon ausgegangen wird, dass dadurch eine Bedrohung für Leben oder Gesundheit verhindert werden kann.

Lese-Tipp: Meta darf personenbezogene Daten nicht für Werbung benutzen

Ob ein ähnliches Modell wie das ‘Right to know’-Programm in Deutschland möglich wäre, haben wir die Fachanwältin für IT-Recht Sabine Heukrodt-Bauer gefragt: „Rein aus datenschutzrechtlicher Sicht fehlt es innerhalb Deutschlands beziehungsweise der Europäischen Union aktuell an einer gesetzlichen Grundlage für ein solches Vorgehen“, erklärt sie. „Das Anlegen von Karteien oder von jedermann einsehbaren Übersichtskarten, wo ein verurteilter Gewalt- oder Sexualstraftäter wohnt, wurde in Deutschland ja auch immer mal wieder diskutiert, ist aber rechtlich nicht zulässig.“ Es gibt zwar das sogenannte Bundeszentralregister (kurz BZR) zu Straftätern in Deutschland, dieses ist aber nur von Behörden unter engen Voraussetzungen einsehbar. „Das BZR ist kein Register, in dem allgemein jeder abfragen kann, ob der Nachbar ein Sexualstraftäter ist. Beispielsweise dürfen Gerichte, Staatsanwaltschaften und Polizeibehörden von sich aus nur im Rahmen von konkreten Ermittlungsverfahren solche Datenabfragen zu Beschuldigten vornehmen“, erläutert die Anwältin.

Offene Fragen zu Umsetzung

Ein Programm wie in Australien wäre in Deutschland also nicht denkbar. Es müsste zunächst eine gesetzliche Grundlage dafür geschaffen werden, die im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verabschiedet werden müsste. „Und das wäre die Schwierigkeit, denn unter Abwägung auch mit den Rechtsinteressen der Betroffenen müssten erhebliche Beschränkungen für die Abfragemöglichkeiten integriert sein“, so Sabine Heukrodt-Bauer.

Lese-Tipp: Ermittler zerschlagen gigantische Kinderporno-Website - drei Deutsche festgenommen

Grundsätzlich würden sich laut der Anwältin folgende Fragen stellen: Wer beurteilt und legt fest, ob von einem Verurteilten Straftäter weiterhin eine konkrete Bedrohung ausgeht, sodass eine Eintragung überhaupt gerechtfertigt ist? Sollten Richter das bereits im Rahmen des Strafverfahrens entscheiden? Ist dazu laufend eine Einschätzung eines Gutachters erforderlich? Wie kann Missbrauch der Daten verhindert werden?

Kritik an Programm: Keine einfache Lösung für komplexe Probleme möglich

Auch in Australien ist das Programm nicht nur auf positives Feedback gestoßen. 2018 forderte die Rechtsgesellschaft von New South Wales die Regierung auf den Pilotversuch einzustellen „Häusliche Gewalt ist ein komplexes Thema, das einfachen Lösungen nicht zugänglich ist“, schrieb damals Doug Humphreys, ehemaliger Präsident der Anwaltskammer. Es fehle an Beweisen dafür, dass solche Programme wirksam seien und das Geld solle besser für die Finanzierung von Öffentlichkeitsarbeit, Sensibilisierung und spezialisierten Diensten ausgegeben werden. Die Regierung hingegen kündigt an, dass Datenschutzkontrollen eingeführt würden, um zu verhindern, dass Personen böswillige Anwendungen erstellen.

Hier finden Sie Hilfe

Sollten Sie selbst von Gewalt betroffen sein, Sie kennen jemanden der es ist oder vermuten es, dann wenden Sie sich an die unterstehenden Hilfsangebote:

Bei akuter Gefahr: 110

Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“: 08000 116 016

Frauenhäuser / Frauenberatungsstellen: http://www.frauenhauskoordinierung.de/

Telefonseelsorge: 0800 111 0111 oder 0800 111 0222