Wenn Nierensteine aus den Nieren in den Harnleiter gelangen, ist das äußerst schmerzhaftGesundheitslexikon: Nierensteine (Harnleitersteine, Nephrolithiasis, Urolithiasis)

Nieren- und Harnleitersteine sind Bestandteile des Urins, die sich in den Nieren, im Nierenbecken oder den Harnwegen ablagern. Dort kristallisieren sie in verschiedenen Formen aus. Oft nicht größer als ein Reiskorn können die Steine in manchen Fällen bis zu einem Durchmesser von mehreren Zentimetern anwachsen. Die Folge sind starke, krampfartige Schmerzen oder verminderte Urinmengen.

Laut Statistik leidet wohl jeder 25. Deutsche zumindest einmal in seinem Leben an Nieren- oder Harnleitersteinen. Vor allem bei Menschen zwischen 20 und 50 Jahren werden vermehrt Erkrankungen verzeichnet. In der Regel sind Männer gefährdeter als Frauen.

Ursachen

Der Hauptgrund für Nephrolithiasis und Urolithiasis ist eine zu geringe Flüssigkeitszufuhr. Intensives Schwitzen begünstigt die Entstehung zusätzlich. Beim Verlust von Körperflüssigkeit steigt nämlich die Kalziumkonzentration im Urin und so kann es zu Ablagerungen kommen. Zudem können eine falsche Ernährung, strenge Diäten sowie Verengungen oder Fehlbildungen im Nierenbereich zu Nieren- und Harnleitersteinen führen.

Symptome

Gelangen Nierensteine in den Harnleiter, so kommt es zu einer Nierenkolik. Patienten berichten von wellenförmigen, krampfartigen und stechenden Schmerzen im seitlichen Unterbauch oder in der Flanke. Sitzen die Harnleitersteine besonders tief, so kann der Schmerz bis in den Genitalbereich ausstrahlen. Übelkeit und Erbrechen sowie verstärkter Harndrang mit nur geringen Harnmengen sind weitere Hinweise auf eine Erkrankung. Häufig ist zudem Blut im Harn sichtbar, da die abgehenden Steinchen die Schleimhaut verletzen.

Anzeige:Diagnose

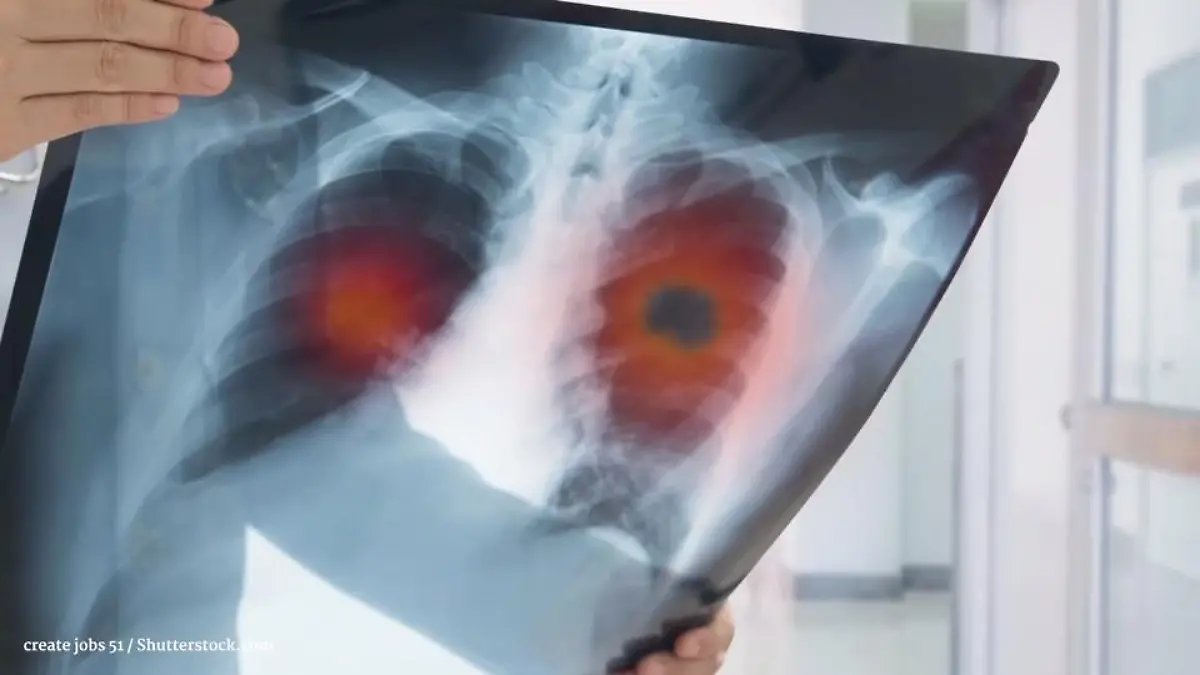

Aufgrund der Krankengeschichte und der Symptome wird der Arzt eine körperliche Untersuchung durchführen. Bei begründetem Verdacht folgt eine Urinuntersuchung auf Blut sowie auf mögliche Infektionen. In Folge zeigt eine Ultraschalluntersuchung Nierensteine ab einer Größe von rund zwei Millimetern an und gibt Auskunft über die Funktion der Nieren und eine etwaige Harnstauung. Detaillierte Untersuchungsergebnisse liefern zudem eine Computertomografie oder eine Röntgenuntersuchung mit Kontrastmittel.

Behandlung

Nierenkoliken, die von kleinen Steinen hervorgerufen wurden, enden oft nach wenigen Stunden. Die Steinchen gehen über den Harnleiter ab und können einen stechenden Schmerz beim Wasserlassen verursachen. Haben sich Nierensteine festgesetzt, so kann der Abgang mehrere Tage andauern. Der erste Behandlungsschritt zielt dann darauf ab, die Steine spontan auszuschwemmen. Zum Erfolg können eine erhöhte Flüssigkeitszufuhr sowie abschwellende und krampflösende Medikamente führen.

Gehen die Steine nicht spontan ab oder ist eine Nierenschädigung zu befürchten, so kann eine extrakorporale Stoßwellen-Lithotripsie Abhilfe schaffen. Bei der EWSL werden die Nierensteine mittels Stoßwellen von außen zertrümmert und gehen danach von selbst ab. Zum Teil können die Steine auch schon im Zuge der Ultraschall- und Röntgenuntersuchung zertrümmert werden. Bei größeren Exemplaren kann eine Operation notwendig werden. Dabei wird mittels Endoskop versucht, den Stein zu zerstören oder aus dem Harnleiter zu entfernen. Ganz selten, meist in Kombination mit Korrekturen von anatomischen Fehlbildungen, wird eine offene Operation durchgeführt.

Vorbeugung

Das Risiko der Bildung von Nierensteinen kann mit viel Bewegung, ausreichend Flüssigkeitszufuhr über den Tag verteilt (zwei bis drei Liter) sowie einer ausgewogenen Ernährung gesenkt werden. Empfohlen wird salzarme Mischkost mit ausreichend Vollkornprodukten sowie viel Obst und Gemüse.

Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel kann einen Besuch beim Arzt nicht ersetzen. Er enthält nur allgemeine Hinweise und darf daher keinesfalls zu einer Selbstdiagnose oder Selbstbehandlung herangezogen werden.