Wenn die Nierenfunktion allmählich zusammenbrichtGesundheitslexikon: Niereninsuffizienz (Chronisches Nierenversagen)

Die Nieren sind Hochleistungsorgane. Sie filtern bestimmte Stoffwechselprodukte (harnpflichtige Substanzen) aus dem Blut, die mit dem Urin ausgeschieden werden. Außerdem steuern sie den Wasser-, Elektrolyt- und Säure-Basen-Haushalt, regulieren den Blutdruck und produzieren wichtige Hormone. Bei einer chronischen Niereninsuffizienz bricht die Nierenfunktion allmählich zusammen. Der Prozess kann sich über Jahre hinziehen und zum terminalen (endgültigen) Nierenversagen mit Urämie (Vergiftung des Blutes mit Harnstoff und anderen chemischen Abfallprodukten) führen.

Ursachen

Ein chronisches Nierenversagen kann durch alle Krankheiten ausgelöst werden, bei denen es zu einer fortschreitenden Schädigung von Nierengewebe kommt. Meistens sind Diabetes mellitus und Bluthochdruck die Ursache. Aber auch Erkrankungen der Niere selbst können zu chronischem Nierenversagen führen. Seltener sind genetische Erkrankungen (z. B. Zystennieren), Autoimmunerkrankungen (z. B. Vaskulitis) oder Medikamente der Auslöser. Bei etwa zehn Prozent der Betroffenen bleibt die Krankheitsursache ungeklärt.

Symptome

Die Symptome einer chronischen Niereninsuffizienz entwickeln sich langsam und sind anfangs recht unspezifisch. Betroffene leiden unter Abgeschlagenheit, Schwächegefühlen und Appetitlosigkeit. Mit fortschreitender Nierenschädigung kommt es zu Bluthochdruck, Kopfschmerzen, Erbrechen, Hautjucken, Blutarmut, Wassereinlagerungen, schlechtem Atem, Nervenstörungen, Muskelstörungen, Knochenproblemen und vielen weiteren Symptomen. Bleibt die Erkrankung unbehandelt, droht eine Harnvergiftung, die zu Bewusstlosigkeit, Koma und Tod führen kann.

Diagnose

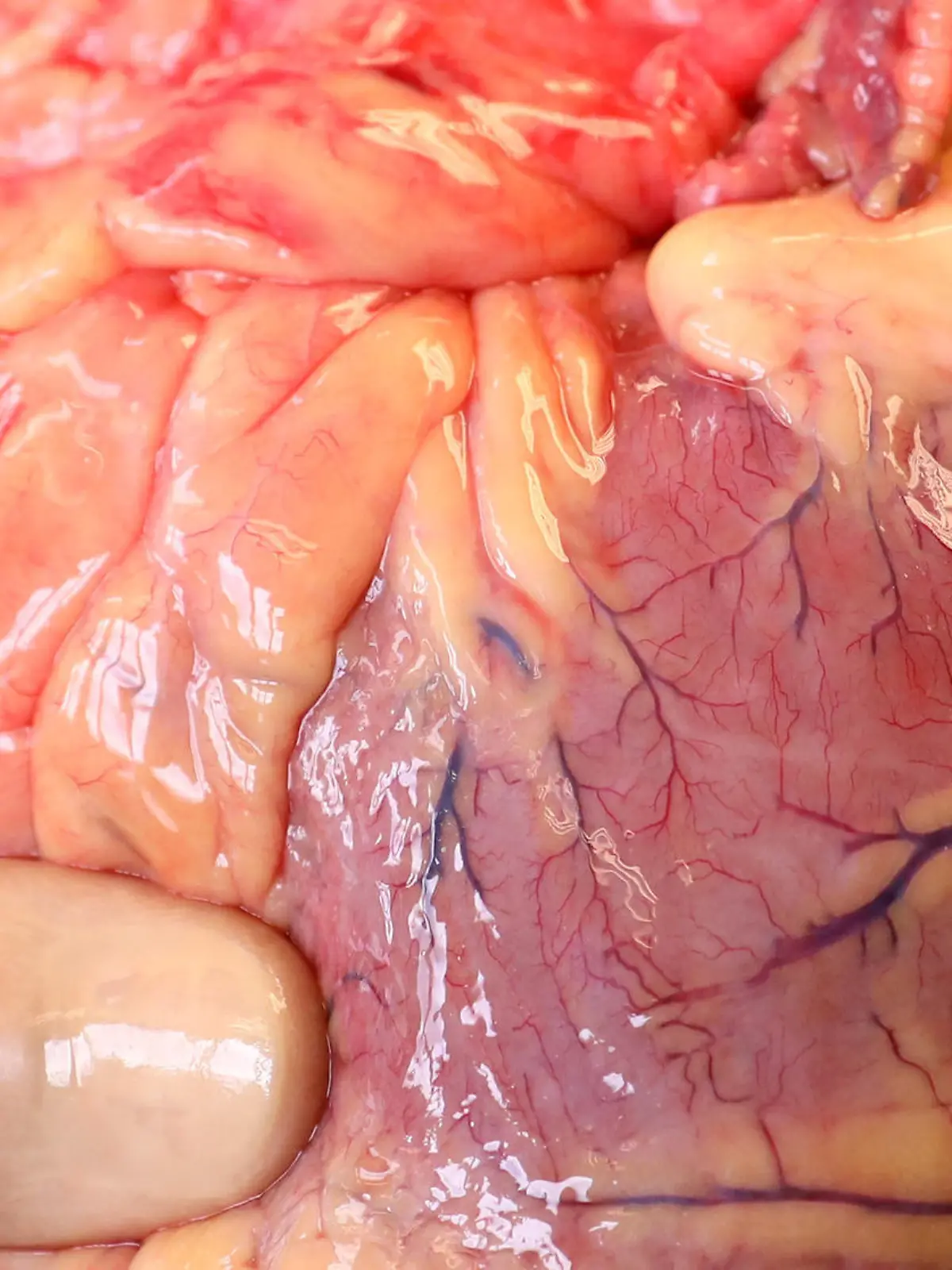

Um chronisches Nierenversagen zu diagnostizieren, erfolgt zunächst die Untersuchung von Blut und Urin. Es wird unter anderem geprüft, wie effektiv die Niere harnpflichtige Stoffe (z. B. Kreatinin) ausscheidet. Zu diesem Zweck werden die Kreatininwerte im Blut, die ausgeschiedene Urinmenge und die Kreatininkonzentration im Urin gemessen. Daraus wird die glomeruläre Filtrationsrate (GFR) berechnet. Ist ihr Wert dauerhaft vermindert, liegt meist eine Niereninsuffizienz vor. Erhöhte Werte von Kreatinin, Harnstoff und anderen Stoffwechselabfallprodukten im Blut sind ebenfalls ein Indikator für Nierenprobleme. Die Suche nach dem Auslöser der Niereninsuffizienz gestaltet sich meist schwieriger. Häufig erfolgen Ultraschalluntersuchungen und die Entnahme von Nierengewebe (Nierenbiopsie). Teilweise werden auch andere bildgebende Untersuchungsverfahren wie Röntgen, CT, MRT und Angiografie eingesetzt. Immunologische Untersuchungen können ebenfalls wichtige Hinweise liefern.

Behandlung

Die Therapie richtet sich nach Ursache und Schweregrad der Niereninsuffizienz. Zunächst muss die Erkrankung behandelt werden, welche das Nierenleiden verursacht hat. Ziel ist es, weitere Schädigungen zu verhindern. Gegen Bluthochdruck werden schnellstmöglich blutdrucksenkende Medikamente verabreicht. Daneben ist eine spezielle Diät wichtig. Da Proteine die Hauptquelle für Abfallprodukte sind, sollte die Kost eiweißarm sein. Eine Verringerung der Salzzufuhr ist ebenfalls angeraten. Trinkmenge und Harnausscheidung sollten genau abgestimmt und überprüft werden. Außerdem müssen Folgekrankheiten wie ein gestörter Knochenstoffwechsel oder eine Anämie (Blutarmut) behandelt werden. Kommt es trotz aller Maßnahmen zu einer endgültigen Niereninsuffizienz, kann der Patient nur durch ständige, lebenslange Dialyse oder eine Nierentransplantation überleben.

Vorbeugung

Da die chronische Niereninsuffizienz im Anfangsstadium kaum erkannt wird, wären Früherkennungsuntersuchungen hilfreich. Auch Blutzucker- und Blutdruckwerte sollten regelmäßig kontrolliert und optimal eingestellt werden. Weitere Maßnahmen sind eine gesunde, kochsalzarme Ernährung, viel Bewegung, der Abbau von Übergewicht, Nikotinverzicht und ein vernünftiger Umgang mit Alkohol und Medikamenten.

Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel kann einen Besuch beim Arzt nicht ersetzen. Er enthält nur allgemeine Hinweise und darf daher keinesfalls zu einer Selbstdiagnose oder Selbstbehandlung herangezogen werden.