Scheibenförmige Zellkörper, die frei im Blut schwimmenGesundheitslexikon: Thrombozyten

Wer sich in den Finger schneidet, der kann den Thrombozyten bei ihrer Arbeit zuschauen. Sie sorgen im Akutfall nämlich für eine Unterbindung der Blutung und verschließen möglichst schnell die offene Wunde.

Was sind Thrombozyten?

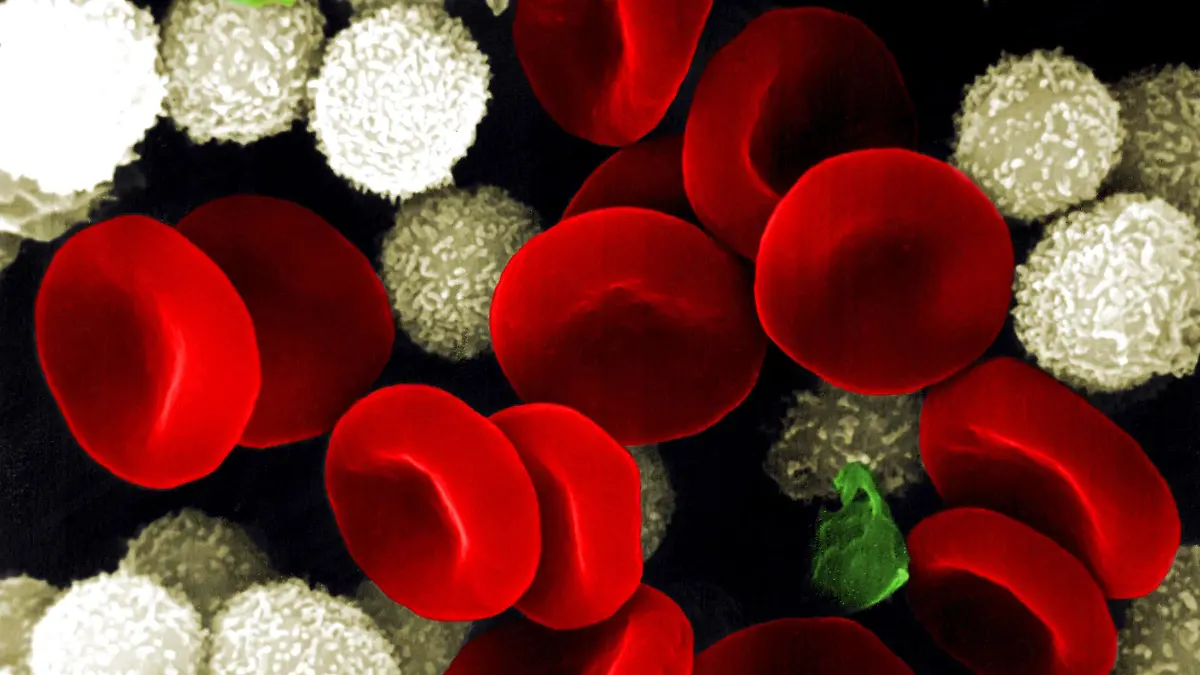

Neben den roten und den weißen Blutkörperchen (Erythrozyten und Leukozyten) besteht das Blut aus den Thrombozyten. Sie sind ein elementarer Bestandteil des Blutes und sorgen im Ernstfall für die Gerinnung. Normalerweise sehen sie wie kleine Scheibchen aus. Müssen sie aber eine Wunde verschließen, so plustern sich an ihrer Oberfläche kleine Zotteln auf. Über diese wirre Oberflächenstrukturierung verbinden sie sich miteinander. Sie setzen sich entweder an das verletzte umliegende Gewebe an (Thrombozytenadhäsion) oder bilden untereinander eine Kette (Thrombozytenaggregation), um die Wunde zu verschließen. Thrombozyten selbst tragen keinen Zellkern und damit keine DNA-Information in sich. Sie entstehen durch einen komplizierten Prozess im Rückenmark. Hier werden aus Megakaryozyten regelmäßig die Thrombozyten abgeschnürt. Durchschnittlich zirkuliert ein Thrombozyt circa zehn Tage lang im Blut. Dann wird er ausgetauscht und entsorgt. Dafür zuständig sind Milz, die Lunge und auch die Leber.

Welche Wirkung haben Thrombozyten im Körper?

Die Thrombozyten zirkulieren ganz gleichmäßig mit dem Blutstrom durch die Adern. Öffnet sich irgendwo die Hautoberfläche oder wird ein Gefäß verletzt, so sind die Thrombozyten sofort alarmiert. Bestimmte Aktivatoren signalisieren ihnen, nun an der verletzten Stelle anzuhalten. Durch den beschleunigten Puls gelangen mehr Thrombozyten an die Verletzung. Dort vergrößern sie ihre Oberfläche und entwickeln kleine Ärmchen, mit denen sie untereinander verheddern. Durch diese Bildung eines Thrombus soll die Verletzung möglichst schnell verschlossen werden. Zusätzlich setzen sie dabei gerinnungsfördernde Stoffe frei.

Wie hoch ist die Anzahl der Thrombozyten normalerweise?

Gesunde Menschen verfügen über circa 150.000 bis 380.000 Thrombozyten pro µl Blut. Die Menge wird im Rahmen einer Blutuntersuchung im Labor anteilig festgestellt. Verschiedene Erkrankungen können aber zu einer Erhöhung oder Verringerung der Thrombozyten führen.

Zu einem Anstieg kann es beispielsweise nach der Entfernung der Milz kommen, weil dieses Organ für das Aussondieren der überalterten Thrombozyten im Blutkreislauf verantwortlich ist. Auch Erkrankungen des Knochenmarks (Polyzythämie/Thrombozythämie) können die Anzahl der Thrombozyten in die Höhe schnellen lassen. Nach einem großen Blutverlust oder verursacht durch eine Entzündungsreaktion nach einer Operation kann es ebenfalls zu einer Erhöhung kommen.

Die Anzahl der Thrombozyten wird hingegen vermindert, wenn im Rahmen einer Krebserkrankung das normale Knochenmark verdrängt wird. Das ist beispielsweise bei Leukämie der Fall. Aber auch verschiedene Erkrankungen wie Morbus Werlhof oder das TAR-Syndrom können für einen Abfall der Thrombozyten sorgen. Vielen Menschen ist nicht bekannt, dass ein Vitamin-B12-Mangel oder Folsäuremangel ebenfalls Einfluss auf die Konzentration von Thrombozyten im Blut haben kann. Auch bestimmte Medikamente, ein großer Blutverlust oder langwierige Entzündungsprozesse können die Thrombozyten-Anzahl negativ beeinflussen.

Was sollte man bei den Thrombozyten beachten?

Wer sein Blut auf die Anzahl der Thrombozyten hin untersuchen lässt, sollte berücksichtigen, dass es tageszeitlich und sogar jahreszeitlich zu Schwankungen kommen kann. Ist die Zahl der Thrombozyten tatsächlich auffällig, sollten mehrere vergleichende Untersuchungen folgen, um labortechnische Abweichungen auszuschließen. Es kann auch passieren, dass die Thrombozyten bereits bei der Abnahme im Röhrchen verklumpen und somit nicht mehr messbar sind. Warum dieser Vorgang passiert, ist nicht hinreichend geklärt.

Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel kann einen Besuch beim Arzt nicht ersetzen. Er enthält nur allgemeine Hinweise und darf daher keinesfalls zu einer Selbstdiagnose oder Selbstbehandlung herangezogen werden.