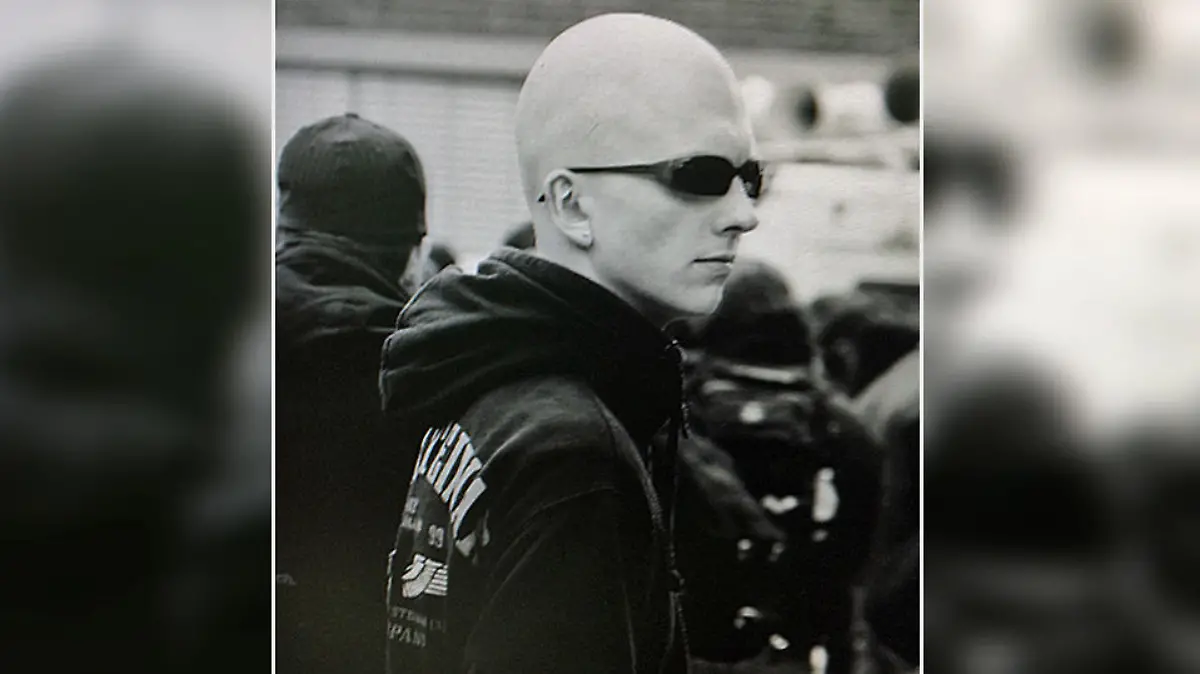

"Wir wollten, dass Deutschland deutsch bleibt"Ausstieg aus dem braunen Sumpf: Wie ein Neonazi lernte, seinen Hass loszulassen

Es ist im Kern eine traurige Geschichte: Die Geschichte eines jungen Mannes, der aus Angst um seine Zukunft auf die schiefe Bahn gerät und zu hassen beginnt. Und was diese Geschichte so besonders tragisch macht: Sie ist nicht die einzige ihrer Art. Geschichten wie die von Maximilian Kelm haben Konjunktur. Immerhin: Hier ist nur der Anfang tragisch. Maximilians Abstieg in den braunen Sumpf ist erschütternd – aber wie er schließlich wieder herausfindet, stimmt hoffnungsvoll.

Von RTL-Reporter Michael Ortmann

Maximilian Kelm ist 9 Jahre alt, als sich seine Eltern trennen. Für Kinder eine Katastrophe – erst recht für ihn. Denn seine Mutter verschwindet nach der Trennung. Jahrelang wird er nichts mehr von ihr hören. Nicht zum Geburtstag, nicht zu Weihnachten, nicht zum Schulabschluss. Maximilians einziger Halt ist sein Vater – ein Arbeiter, solide und bodenständig, aber eben auch vielbeschäftigt.

Mit 15 Jahren macht sich Maximilian auf die Suche. Er will Orientierung, Anerkennung, Freundschaft. Wie Tausende andere Teenager auch. Pubertät eben. In der Hauptschule läuft es mäßig. Der Ton ist rau, nur zwei Deutsche sind in seiner Klasse, der Rest stammt aus Migrantenfamilien.

„Das hat mich damals schon gestört“, sagt Maximilian heute. Eines Tages kommt er über einen Mitschüler mit der rechten Szene in Kontakt. Sie eint der Frust über so viele Ausländer an ihrer Schule. Maximilian beginnt rechte Musik zu hören. Es wird sein Leben verändern.

Rechtsrock entflammte den Hass in Maximilian: "Zeckenschwein, Deutschland wird wieder marschieren!"

"Frei.Wild." oder "Nordfront" heißen die Bands, die Maximilian jetzt hört. Ihre Liedtexte lassen keinen Platz für Multikulti-Fantasien. „Zeckenschwein, du musst nicht traurig sein", heißt es da etwa. "Zeckenschwein, sieh es doch endlich ein. Du bist als Verlierer geboren, und das Deutsche Reich zum Siegen auserkoren!“

Endlich Texte, die aussprechen, was Maximilian und seine Kameraden in diesen Tagen denken. Eine stumpfe Mischung aus Deutschtümelei, Verschwörungstheorien und Rassenhass. „Wir wollten, dass Deutschland deutsch bleibt", erinnert er sich heute. "'Das ist das wichtigste Gut, das wir haben', haben alle gesagt. Und dafür wollte ich einstehen. Das war plötzlich ein richtiges Gemeinschaftsding.“

Immer mehr Rechtsextreme in Deutschland – vor allem wegen AfD-Gruppierungen

Eine Gemeinschaft, die wächst. 32.000 Rechtsextreme zählen Demokratieschützer inzwischen. Noch vor wenigen Wochen waren es 8.000 weniger. Der Grund für diesen plötzlichen Anstieg: Die Mitglieder der AfD-Gruppierung „Der Flügel“ und der AfD-Jugendorganisation „Junge Alternative“ werden jetzt dazugezählt.

Auch die Zahl der Gewalttätigen ist gestiegen. 13.000 Rechtsextreme befürworten Gewalt – oder wenden sie selbst an. Und das nicht erst seit gestern. „Ab 2015 hatten wir einen explosionsartigen Anstieg“, sagt der Chef des Bundeskriminalamtes, Holger Münch. „Das hat auch viel mit der Diskussion um das Flüchtlingsthema zu tun. Und wir sehen auch, dass sich die Bedingungen im Netz stark verändern.“

Rechte Paranoia: Die braune Angst vor dem "Bevölkerungs-Austausch"

In Braunschweig taucht der 16-jährige Maximilian jeden Tag tiefer ein in den braunen Sumpf. Er marschiert bei der NPD und bei der Partei “Die Rechte“ mit. Linke und die Antifa-Szene erklärt er zu Feinden. Ein Schlägertyp ist Maximilian nicht – vor Schlägereien zurückschrecken will er aber auch nicht.

Besonders große Angst bereitet ihm der angeblich bevorstehende “große Austausch“ – eine Unterwanderung Deutschlands durch Ausländer, Juden und Linke. Gesteuert von Eliten wie der EU und den Vereinten Nationen, die Deutschland und Europa bedrohen. So sieht es damals zumindest Maximilian.

“Solche Verschwörungstheorien haben für viele eine sehr große Attraktivität", erklärt Dominik Schumacher von der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus. "Denn sie vermitteln das Gefühl: Ich habe den anderen etwas voraus. Mir fehlt vielleicht etwas anderes im Leben, aber ich habe die Wahrheit verstanden.“ So können sich die Ohnmächtigen zumindest ein bisschen Macht einreden.

Gab es früher weniger Neonazis? Nein – sie haben ihre Ansichten nur besser versteckt

Die Theorie vom "großen Austausch" beflügelt das rechte Lager. Vor allem die Neue Rechte, darunter auch Teile der AfD, bemüht diesen Mythos unentwegt. Grund zur Panik? Nicht unbedingt, meinen Wissenschaftler. Zwar zeigen langangelegte Studien, dass fünf Prozent der Bevölkerung rechts denken und auch entsprechend wählen. Und bis zu 20 Prozent haben eine gewisse Nähe zu radikal rechten Positionen.

Das mag erschreckend klingen – und ist es auch. Und doch hat sich diese Zahl seit dem Jahr 2000 nicht verändert, sagt Floris Biskamp, Soziologe und Politikwissenschaftler an der Uni Tübingen. Die Menschen hätten früher vermutlich nicht anders gedacht als heute, meint er – sie hätten ihre Ansichten bloß geheimgehalten.

Einmal Neonazi und zurück: Maximilian lernte die verhassten Ausländer kennen – und schätzen

Immerhin: Maximilians Geschichte wendet sich schließlich wieder zum Guten. Er bekommt einen Job bei einem Handyanbieter. Auf einmal steht er von morgens bis abends in der Stadt, verkauft Handyverträge. Das gibt ihm Struktur – und eröffnet ihm neue Perspektiven.

Seine Kollegen und Kunden sind nun ausgerechnet diejenigen, die er zuvor verachtet hat: Ausländer und Deutsche mit Migrationshintergrund. Und Maximilian merkt: Diese Menschen ticken anders, als er immer gedacht hat. Sie wollen ihn gar nicht aus Deutschland verdrängen. Nein – sie haben Fragen. Fragen zu Handys, zur Technik, zu den Akkulaufzeiten. Und sie erkennen seine Expertise an, sie zeigen sich dankbar.

Aus virtuellen Feinden werden auf einmal reelle Freunde. „Da habe ich dann festgestellt, das sind Menschen wie alle anderen", sagt Maximilian heute. „Die kämpfen genauso um ihr Brot. Die versuchen gar nicht, unser Land einzunehmen. Und diese Einsicht war erschreckend gut.“

Der Ausstieg aus dem braunen Sumpf: Eine Geschichte, die Hoffnung macht

2018 steigt Maximilian dann aus. Schluss, vorbei. Er will kein Neonazi mehr sein. Rückblickend kann er in seiner Geschichte eine gewisse Ironie erkennen: Die Angst vor Ausländern trieb ihn in die Fänge der rechten Szene – und es sind ausgerechnet diese Ausländer, die ihn auch wieder aus dem braunen Sumpf herauslotsen.

Inzwischen wohnt Maximilian in Berlin. Er ist Fotograf, Fitnesstrainer und Kaufmann. Auch sein Musikgeschmack hat sich mittlerweile geändert. Jetzt hört er Hip-Hop und Rap – "schwarze Musik", die er damals verteufelte. Eine Geschichte mit Happy End, die hoffnungsvoll stimmt. Denn wenn Maximilian seine Ansichten ändern kann – dann können es andere auch.