Vom Bürgerkrieg bis zur BürgerrechtsbewegungRassismus in den USA: Tief verwurzelt und schwer zu entfernen

Der Amerikanische Bürgerkrieg hatte zwar die Abschaffung der Sklaverei zur Folge, der Rassismus war allerdings vor allem in den Südstaaten tief verwurzelt. Dass jemand nun nicht mehr Sklave war, bedeutete nicht, dass er nun als gleichwertig angesehen wurde. Nach der kurzen Phase der „Reconstruction“, der Eingliederung der ehemaligen konföderierten Staaten in die Union, fanden sich schnell neue Wege, den Schwarzen ihre nun verfassungsmäßig garantierten Rechte nicht zu gewähren, und sie weiter zu diskriminieren, unter anderen durch Regelungen und Gesetze zur Rassentrennung (Segregation), die zum Teil sogar vom Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten gestützt wurden.

Segregation und Terror

Zusätzlich zur Segregation war die schwarze Bevölkerung schutzlos mutwilligem Terror seitens der Weißen ausgesetzt. Direkt nach dem Bürgerkrieg formierte sich in den Südstaaten der Ku-Klux-Klan, der die Schwarzen mit Gewalt einzuschüchtern versuchte. Lynchjustiz an vermeintlichen schwarzen Straftätern und Verdächtigen war weit verbreitet. Zwar löste sich der Klan in den 1870er Jahren wieder auf, gründete sich aber Anfang des 20. Jahrhundert erneut. Die Vereinigung existiert bis heute und proklamiert weiter die Lehre von der „White Supremacy“, der natürlichen Überlegenheit von Menschen mit weißere Hautfarbe gegenüber allen anderen.

Die Lebenssituation der schwarzen Bevölkerung im Süden änderte sich mit der Befreiung aus der Sklaverei nicht. An die Stelle der „Black Codes“ traten die „Jim-Crow-Gesetze“, die das Alltagsleben der schwarzen Bevölkerung massiv einschränkten. Die einzige Möglichkeit, diesem Leben zu entrinnen, war fortzugehen. Und so begann Anfang des 20. Jahrhundert die „Great Migration“, in deren Folge zwischen 1910 und 1970 rund sechs Millionen Menschen ihre Heimat in den Südstaaten verließen.

Rosa Parks setzte ein Zeichen

Erste echte Veränderungen gab es erst mit der Bürgerrechtsbewegung. Anfang des 20. Jahrhunderts bildeten sich verschiedene Organisationen, die zunächst auch verschiedene Ziele verfolgten, unter anderem 1909 die National Association for the Advancement of Coloured People (NAACP), die für die Gleichberechtigung der schwarzen Bevölkerung kämpfte. Mit Thurgood Marshall an der Spitze gelangen der NAACP erste bahnbrechende juristische Erfolge. 1954 fällte der Oberste Gerichtshof schließlich das Urteil, dass die Segregation in Schulen verfassungswidrig ist.

Der nächste Durchbruch war einer mutigen Frau zu verdanken: Rosa Parks. Am 1. Dezember weigerte sich die damals 42-Jährige in Montgomery (Alabama) ihren Sitzplatz im Bus einem Weißen zu überlassen und wurde verhaftet. Ein zu jenem Zeitpunkt noch unbekannter Baptistenprediger namens Martin Luther King organisierte daraufhin den Busboykott von Montgomery und löste eine Reihe weiterer Proteste der Bürgerrechtsbewegung aus.

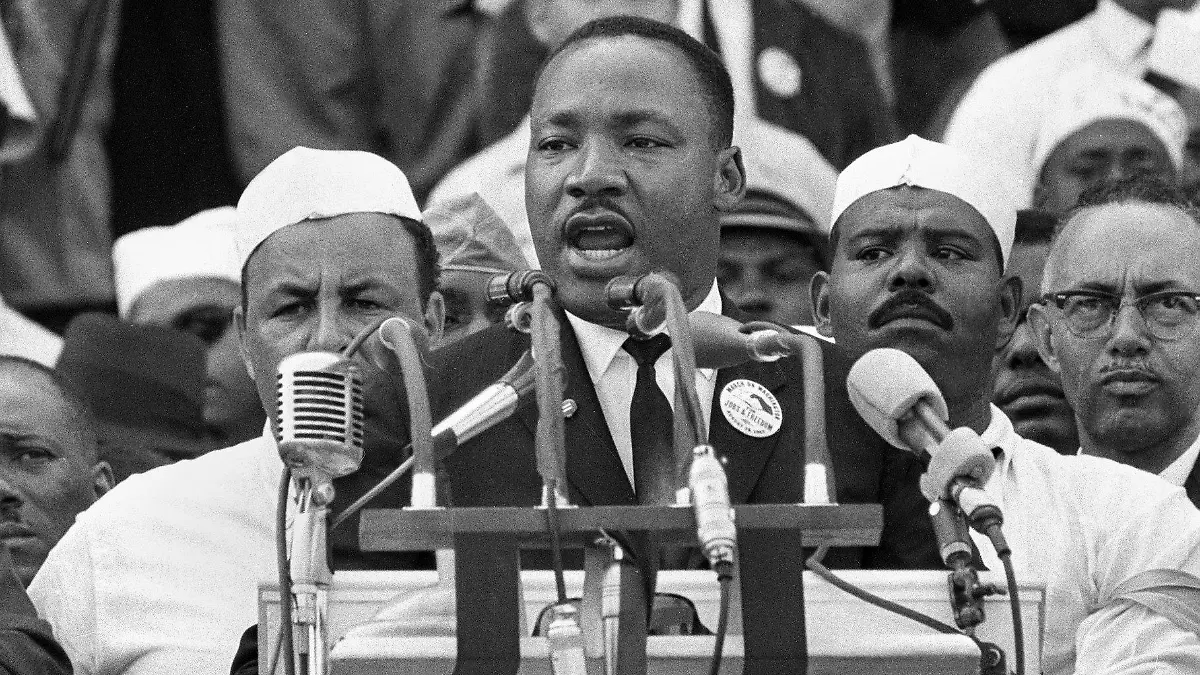

Der gewaltlose Widerstand des Martin Luther King

In den folgenden Jahren wurden die Proteste immer größer. Dabei nutzen der immer bekannter werdende King und seine Anhänger die Strategie des gewaltlosen Widerstands. Sie zeigten so auf, dass die Rassentrennung in Bussen, an Bahnhöfen und anderen öffentlichen Orten trotz formaljuristischer Abschaffung immer noch existierte. Immer wieder wurden sie dabei von Weißen brutal angegriffen. Mit zunehmender Berichterstattung wuchs auch die Empörung im Land. Die Regierung war gezwungen zu handeln. US-Präsident John F. Kennedy und sein Nachfolger Lyndon B. Johnson unterstützten die Bewegung um King und brachten Gesetze zur Gleichstellung der schwarzen Bevölkerung ein. Trotzdem kam es in den Südstaaten immer wieder Gewalt gegen die Demonstranten, vor allem seitens der Polizei, die selbst Kinder misshandelten. Diese Gewalt offenbarte noch einmal nachdrücklich den Rassismus in der Gesellschaft, und dass Gewalt und Rassismus in einer aufgeklärten Gesellschaft nichts zu suchen haben.

„Und wir werden das schaffen“ – wirklich?

Die Bürgerrechtsbewegung erreichte in den 1960er Jahren viele Verbesserungen, doch zeigte sich in der Folge, dass sich ein über Generationen gewachsener und etablierter Rassismus nicht durch Gesetze abschaffen lässt. Angesichts der Einführung des uneingeschränkten Wahlrechts für schwarze Bürger, dem Voting Rights Act, im Jahre 1965 sagte der damalige US-Präsident Johnson: „Aber selbst, wenn wir dieses Gesetz verabschieden, wird der Kampf nicht beendet sein […] Es geht um das Bemühen der amerikanischen N****, sich alle Segnungen des amerikanischen Lebens zu sichern. Ihr Anliegen muss auch unser Anliegen sein. Weil es nicht nur im Interesse der N****, sondern tatsächlich in unser aller Interesse sein muss, die verkrüppelnde Hinterlassenschaft von Bigotterie und Ungerechtigkeit zu überwinden. Und wir werden das schaffen“

Doch auch wenn von 2009 bis 2017 mit Barack Obama zum ersten Mal ein schwarzer Präsident im Weißen Haus regiert hat, zeigt ein Blick auf die gegenwärtige Situation, dass es noch lange nicht geschafft ist. Dies trat unter der Präsidentschaft von Donald Trump deutlich zutage, besonders bei dessen Kommentaren zu den Vorkommnissen in Charlottesville.

Zudem zogen fragwürdige Polizeieinsätze und Gerichtsurteile in den letzten Jahrzehnten immer wieder Proteste, Demonstrationen und Ausschreitungen nach sich, für die noch niemand ein besseres Wort als „Rassenunruhen“ gefunden hat. Die wohl verheerendsten gab es 1992 in Los Angeles infolge des Rodney-King-Prozesses. Und auch dreißig Jahre danach hat sich die Situation nicht signifikant geändert.