Interview mit Sport-HistorikerHaben die Nazis den Olympischen Fackellauf erfunden?

Die Fackeln brennen – Olympia rückt näher. Am Mittwoch ist der traditionelle Fackellauf für die umstrittenen Olympischen Winterspiele in Peking gestartet. Hartnäckig hält sich die Erzählung, dass der Fackellauf von den Nationalsozialisten erfunden wurde. Warum das aber nicht stimmt und wieso an dem Lauf bis heute festgehalten wird, erklärt Professor Stephan Wassong, „Direktor Zentrum für Olympische Studien“ (OSC) der Deutschen Sporthochschule im Interview.

Die Idee entstand in den 1920ern

Herr Wassong, man findet im Netz unterschiedliche Aussagen. Zugespitzt gefragt: Haben die Nazis den Olympischen Fackellauf erfunden?

Diese Frage kann ich ganz schnell und klar beantworten. Nämlich mit: nein. Die Nationalsozialisten haben nicht den Olympischen Fackellauf erfunden. Ich glaube auch: Wenn sie ihn erfunden hätten, wäre er heute nicht mehr im olympischen Protokoll.

Wer hat ihn denn erfunden – wie kam es zum ersten Fackellauf?

Erfunden hat ihn letztendlich der deutsche Sportwissenschaftler und Sportfunktionär Carl Diem, der auch die deutsche Hochschule für Leibesübungen in Berlin und die DSHS in Köln mitgegründet hat. Er hat bereits in den 1920er Jahren zum ersten Mal die Idee entwickelt, solch einen Olympischen Fackellauf zu organisieren. Er hat das auch immer wieder mit Olympia-Initiator Pierre de Coubertin und dem IOC besprochen.

Er hatte in den 1920ern immer wieder Fackelläufe bei Sportereignissen wahrgenommen, sowohl national und als auch auf internationaler Ebene. Die Idee ist Ende der 1920er Jahre in der Weimarer Zeit gereift und wurde dem IOC vorgestellt. Der damalige IOC-Präsident hat den Lauf dann 1934 genehmigt für die Spiele in Berlin 1936.

Wieso hält sich dann das Gerücht, dass der Lauf auf die Nazis zurückgeht?

Der erste Fackellauf hat eben im Rahmen der Olympischen Spiele 1936 stattgefunden. Wir wissen alle, dass diese Spiele von den Nationalsozialisten instrumentalisiert worden sind. Dass der Fackellauf mit den Nationalsozialisten immer wieder in Verbindung gebracht wird, hängt damit zusammen, dass sie den Fackellauf politisch ausgeschlachtet haben. Im Sinne der nationalsozialistischen Ideologie. Sie haben ihn für sich in Anspruch genommen.

Ein weiterer Grund ist, dass Fackellaufumzüge generell eine Symbolik im Nationalsozialismus hatten. Sie haben ständig Fackelumzüge organisiert, weil sie als Zeichen der Macht interpretiert worden sind. Da haben wir auch heutzutage erschreckende Parallelen.

Man kann also festhalten: Die Nazis haben diese Form als Erste öffentlichkeitswirksam als PR-Aktion genutzt und ausgeschlachtet?

Sie haben es ganz klar genutzt und den Lauf sowie die Organisation durch sehr aufwändige Presseberichterstattungen und Filmteams begleitet. Leni Riefenstahl war zum Beispiel immer dabei für ihre Propaganda-Filme. Aber: Bereits zu dieser Zeit gab es negative Berichterstattung über den Fackellauf. Zum Beispiel in der damaligen Tschechoslowakei oder in Bulgarien. Dort gab es eine sehr negative Presse, dass die Nationalsozialisten den Fackellauf für sich in Anspruch nehmen. Das finde ich sehr interessant zu erwähnen. Von der nationalsozialistischen Presse wurde es natürlich ausgeschlachtet. Als die Fackeln in Berlin ankamen, gab es eine gewaltige Inszenierung. Sie wurden von 28.000 Jugendlichen empfangen.

Und wie äußerte sich die genannte Kritik?

Die Kritik richtete sich gegen den Nationalsozialismus an sich, aber auch im Speziellen, wie sie mit dem Fackellauf umgehen.

Warum wurde an der Fackellauf-Tradition auch nach 1936 und nach dem Ende des Nazi-Regimes festgehalten? Gab es Überlegungen, den Fackellauf wieder abzuschaffen?

Nein, die gab es nicht. Man hat bereits bei den Spielen 1940 in Helsinki, die dann ausgefallen sind, einen Fackellauf organisiert. Und 1946 wurde einer für die Spiele 1948 in London beschlossen. Das hängt auch damit zusammen, dass die Grundidee des Fackellaufs geschätzt worden ist. Sie wurde vor den Nazis entwickelt. Durch den Fackellauf, der im antiken Olympia anfängt, soll eine Brücke symbolischer Art zwischen den antiken und modernen Olympischen Spielen entstehen. Ein völkerverbindendes Element.

Vom IOC wurde diese Grundidee dann aufgenommen. Diese Idee hat man nicht mit den Nationalsozialisten und deren Instrumentalisierung oder mit Deutschland verbunden. Deutschland war auch vorübergehend aus dem IOC ausgeschlossen. Man hätte mit dem Fackellauf nicht weitergemacht, wenn man ihn mit Deutschland in Verbindung gebracht hätte.

Allerdings lassen sich die Bilder davon nur schwer trennen. Wie ist Ihre persönliche Meinung zum Fackellauf? Halten Sie es für Fehler, dass trotz dieser Geschichte daran festgehalten wurde?

Nein. Weil die Idee eine ganz andere ist. Die Idee ist, eine Brücke zu schaffen zwischen Antike und den moderne Olympischen Spielen. Was man aber machen muss: 1936 und die Instrumentalisierung benennen.

Gab es auch in der Nachkriegszeit noch Kritik am Fackellauf?

Es gab sicher kritische Stimmen, die dann aber auch den Fehler gemacht haben, diese Grundintention zu übersehen. Da muss ein Stück weit Aufklärungsarbeit beim Organisationskomitee passieren.

Finden Sie, es wurde genug dieser Aufklärungsarbeit geleistet?

Die Tatsache, dass wir gerade darüber sprechen, heißt, dass vielleicht zu sehr in akademischen Kreisen verankert ist. Natürlich auch gerade in Deutschland. Vielleicht hilft dann auch so ein Interview.

Woher kommt der Feuer-Kult?

Sie haben viel über Grundintention gesprochen. Wozu dient überhaupt das Olympische Feuer als Symbol?

Zunächst einmal muss man trennen: Das Olympische Feuer war schon vor dem Fackellauf da. Das erste Olympische Feuer brannte bei den Spielen 1928 in Amsterdam. Mit dem Feuer der Antike ist ein ganz bestimmter Kult verbunden. Damit wurde in der Antike Vernunft, Reinheit, Weisheit und wahrsten Sinne des Wortes Erleuchtung assoziiert. Es war rein positiv belegt.

Bei den Olympischen Spielen in der Antike gab es keinen Fackellauf, aber es brannte dort ein Feuer. In Prytaneion, einem sehr würdigen Ort. Ab 1936 haben wir die Kombination: Den Fackellauf, mit dem dann das das Feuer angezündet wird.

Aber Läufe mit Feuer gab es vor den antiken Spielen nicht?

Nein. Es gab in der Antike unzählige Sportwettkämpfe. Bei den Olympischen Spielen hat es aber keinen Fackellauf gegeben. In Athen haben zwar schon Fackelläufe stattgefunden, diese wurden aber nicht zwingend für ein Sportfest organisiert. Wohl haben sie aber im Rahmen dessen stattgefunden.

Wenn wir jetzt in die Gegenwart springen: Heutzutage ist der Fackellauf oft flankiert von Protesten. Ist es eine verzerrte Wahrnehmung, dass diese zugenommen haben?

Es hat immer wieder Proteste gegeben. Ich gebe Ihnen aber recht, dass es zugenommen hat. Man muss nur daran denken: In Hinblick auf die Spiele in Sydney 2000 wurde der Fackellauf über alle Kontinente organisiert. Auch für die Spiele 2008 in Peking. Da hat es dann massive Proteste gegeben. Seitdem ist das IOC zurückgerudert und macht nicht mehr diesen Lauf über alle Kontinente.

Die Proteste richten sich nicht gegen den Fackellauf an sich, sondern zum Beispiel gegen die Politik des Gastgeberlandes. Er hat eben Medienwirksamkeit und ist eine gute Plattform, die genutzt wird, um gegen Innen-, Außen- oder Umweltpolitik des Gastgeberlandes zu protestieren.

Es gab auch immer wieder Pannen beim Fackellauf. Welche sind Ihnen im Kopf geblieben?

Es hat immer Versuche gegeben, vor allem im Hinblick auf Peking 2008 das Feuer zu löschen. Es sind auch oft aus technischen Gründen Probleme entstanden. Es ist aber immer eine Ersatzflamme dabei. An der Sporthochschule in Köln ist mal eine Sache passiert. Eine kleine Gruppe hat dort protestiert und wollte das Feuer für Lillehammer 1994 ausschütten.

Erfolgreich?

Das Feuer an sich haben sie nicht getroffen, aber den Redner. Der stand dann begossen da Ansonsten ist es glimpflich ausgegangen.

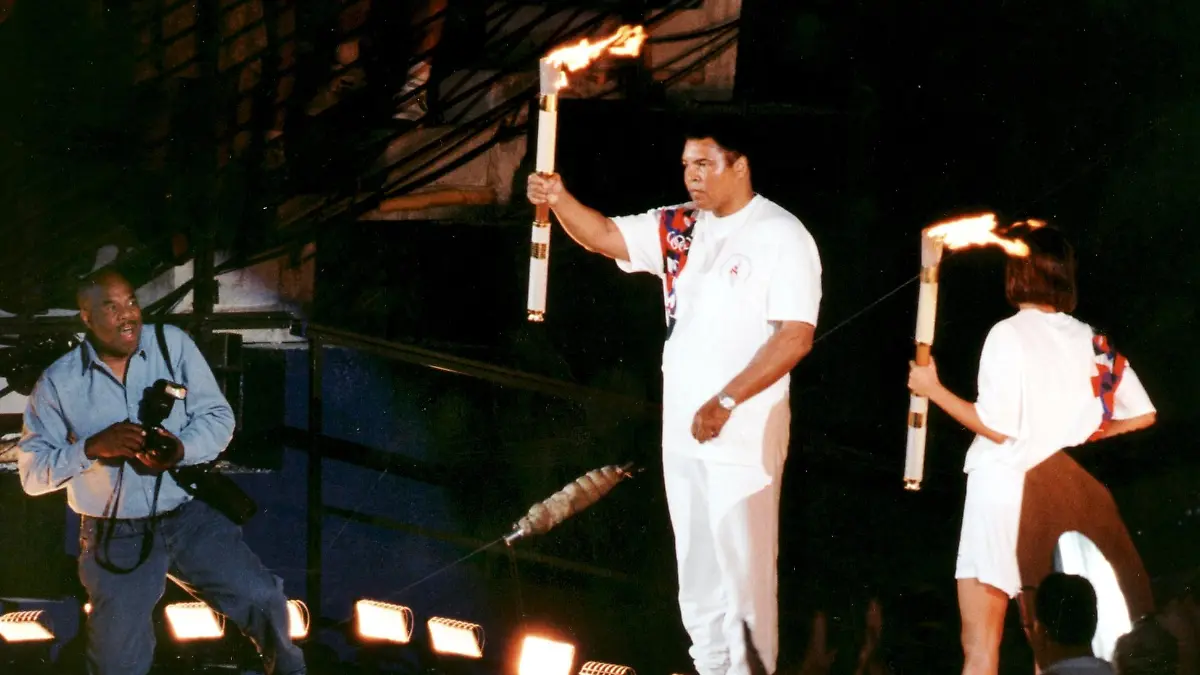

"Dass Ali es entzündet hat, hatte eine große Bedeutung"

Es heißt, dass Box-Legende Muhammad Ali 1996 als erster globaler Superstar das Feuer entzündet hat. Es ist ein ikonisches Bild. Hat es die Wahrnehmung des Fackellaufs verändert?

Ich sehe es auch so, dass er der erste große Superstar war. Im Vorfeld bei früheren Spielen hatte es auch schon den ein oder anderen guten Athleten gegeben, zum Beispiel in Helsinki 1952 Paavo Nurmi, ein hervorragender Mittel- und Langstreckenläufer.

Dass Ali das Feuer entzündete, hatte eine große Bedeutung. Dies wurde danach auch weiterentwickelt. In Sydney stand dann Cathy Freeman im Fokus. Sie war auch eine Top-Athletin und es war sehr aussagekräftig, dass sie es entzündet hat. Als Frau und als Aborigine. Das war eine Botschaft.

Allerdings muss man diese Entwicklung beobachten – auch kritisch. Zwei, drei Wochen vor den Spielen setzt inzwischen ein richtiger Hype ein, wer das Feuer entzündet, wer der letzte Fackelträger ist. Da muss man aufpassen, dass die Wertschätzung für den wahren Blick nicht verloren geht und dass die Eventisierung des Fackellaufs nicht überhandnimmt. In Peking 2008 war das Feuer auf dem Mount Everest, für Sotschi auf einer Raumstation, in Sydney nahmen es Taucher in die Tiefe mit. Dann wird es schon absurd.

Ich denke, dass der Fackellauf ein wichtiges Element der olympischen Bewegung ist, eine gewisse Einstimmung auf das Ereignis. Aber es dar nicht zu einem reinen Event werden.

Waren Sie zuletzt auch dabei?

Ich war bei der Entzündung für die Spiele 2022 im griechischen Olympia. Eine tolle Tradition mit einer tollen Atmosphäre. Dort hat man wieder alle Facetten dieser Tradition gesehen. Auch die Proteste natürlich. Sowohl in Athen als auch Olympia. Hier wurde wieder deutlich, wie der Fackellauf auch als Plattform genutzt und instrumentalisiert wird.

Danke für das Gespräch.