Kreislauf biochemischer ReaktionenGesundheitslexikon: Citratzyklus (Krebszyklus)

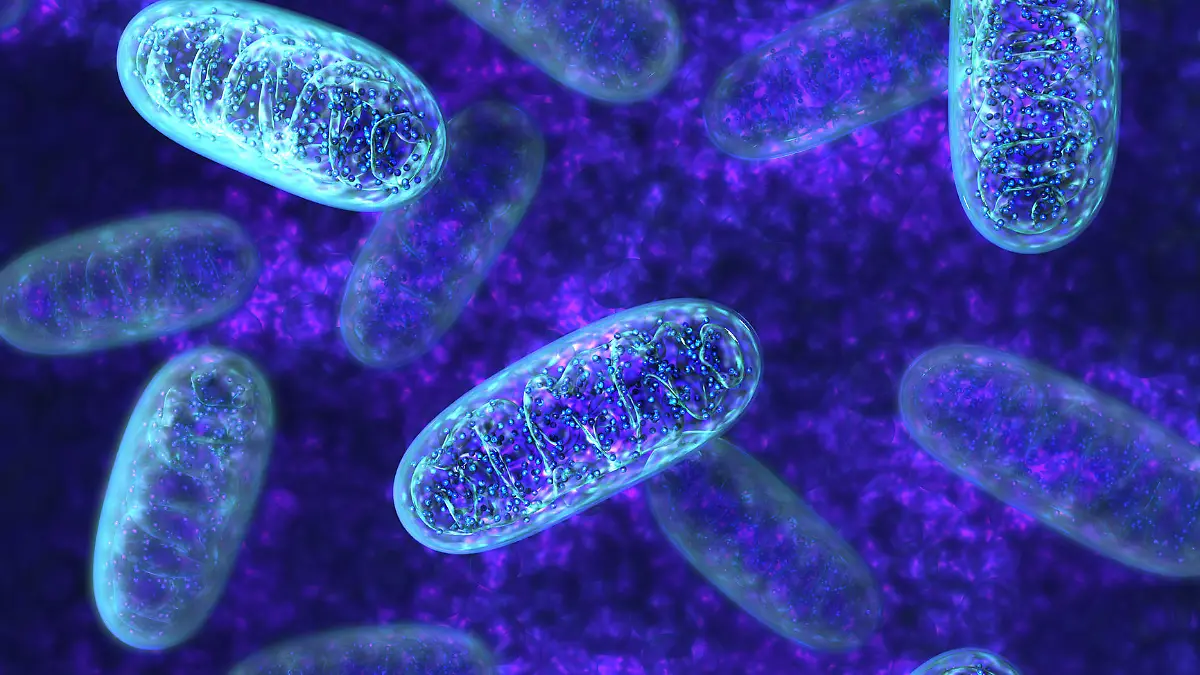

Als Citratzyklus oder auch Krebszyklus wird ein Kreislauf von biochemischen Reaktionen in den Mitochondrien der tierischen Zellen bezeichnet. Der Zyklus ist für atmende Lebewesen sehr wichtig, weil er als Teil des aeroben Stoffwechsels für die Bereitstellung von Energie notwendig ist. Durch den Citratzyklus entsteht neben Adenosintriphosphat auch Citrat. Deswegen wird der Zyklus als Citratzyklus bezeichnet. Die Bezeichnung Krebszyklus hingegen erinnert an den Entdecker des Citratzyklus Hans Adolf Krebs, der hierfür 1953 den Nobelpreis bekam.

Wo findet der Citratzyklus statt und warum wird er benötigt?

Der Citratzyklus findet bei den eukaryotischen Zellen von Menschen und Tieren in den Mitochondrien statt. Bei prokaryotischen Zellen, also den bakteriellen Zellen, ist der Citratzyklus im Zytoplasma vorhanden. Durch den Citratzyklus werden zahlreiche Abbauprodukte von aufgespaltenen Nährstoffen recycelt und in nutzbare Energie umgewandelt. So ist ein wichtiges Endprodukt das Adenosintriphosphat. Das Adenosintriphosphat, abgekürzt ATP genannt, spielt in der Zelle eine wichtige Rolle. Es wird auch als Zellbenzin bezeichnet und ist für zahlreiche andere Vorgänge in der Zelle notwendig. Ohne ATP kann eine Zelle nicht reibungslos funktionieren.

Warum wird der Kreislauf nicht einfach Energiezyklus genannt?

Der Citratzyklus ist nur ein Teil des gesamten Energiekreislaufs in der Zelle. Er steht zwischen der Glykolyse und der Zellatmung. Außerdem gibt es viele Wege zur ATP-Gewinnung. Zudem entstehen beim Citratzyklus weitere Stoffe, welche wiederum sehr wichtig für den gesamten Energiekreislauf sind und bei anderen biochemischen Kreisläufen zur Energiegewinnung nicht auftauchen. Deswegen wird zwischen den einzelnen Wegen zur Energiegewinnung unterschieden. Häufig werden weitere charakteristische Produkte wie Citrat oder Milchsäure zur Benennung verwendet. Eine weitere Variante ist, die biochemischen Reaktionsvorgänge nach ihren Entdeckern zu benennen; ein Beispiel hierfür wäre der Entner-Doudoroff-Weg.

In welchen größeren Zusammenhängen steht der Citratzyklus?

Der Kreislauf des Citratzyklus ist ein wichtiger Bestandteil des menschlichen Metabolismus. Er wird zunächst mit dem Pyruvat der Glykolyse gestartet; in einem einzigen Durchlauf werden hierbei etwa zehn ATP-Moleküle erzeugt. Mit den weiteren Produkten kann die anschließende Atmungskette ebenfalls Adenosintriphosphat generieren. Somit entstehen insgesamt etwa 30 ATP-Moleküle. Diese sind von sehr großer Wichtigkeit für die weiteren Vorgänge in den Zellen. Man kann den Citratzyklus aus diesem Grund also auch als einen sehr wesentlichen Teil des Motors der Zelle bezeichnen.

Welche Krankheiten und Beschwerden können den Citratzyklus beeinflussen?

Der Zyklus hängt stark vom Sauerstoffhaushalt ab. Ist der nötige Sauerstoff nicht lieferbar, muss auch der Citratzyklus aussetzen. Als Folge wird auf die Milchsäuregärung zurückgegriffen. Die Milchsäuregärung hat eine niedrige Energiegewinnung, kann aber ohne Sauerstoff bestehen. Bei dieser Alternative zur herkömmlichen ATP-Gewinnung entsteht als Restprodukt sehr viel Laktat. Bei Sauerstoffmangel kommt es darum zu einer Laktatazidose im Blut, infolge derer der pH-Wert des Blutes sinkt. Eine leichte Laktaterhöhung kann auch durch Leistungssport oder Alkohol entstehen. Stark erhöhte Werte hingegen gehen mit ernsthaften Erkrankungen einher. Eine Gewebehypoxie, also eine mangelnde Versorgung der Muskulatur mit Sauerstoff, resultiert deswegen in einem hohen Laktatspiegel. Auch vererbte Stoffwechselstörungen wie die mitochondriale Myopathie können Auslöser für einen gestörten Citratzyklus und somit einer erhöhten Milchsäuregärung sein.

Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel kann einen Besuch beim Arzt nicht ersetzen. Er enthält nur allgemeine Hinweise und darf daher keinesfalls zu einer Selbstdiagnose oder Selbstbehandlung herangezogen werden.