Sollten wir künftig aufs Knallen verzichten?Luftqualität profitiert deutlich vom Böller-Verkaufsverbot zu Silvester

Schon zum zweiten Mal in Folge mussten wir auf lautes Geknalle zum Jahreswechsel an Silvester verzichten. Um eine Überlastung der Krankenhäuser während der noch immer anhaltenden Pandemie zu verhindern, gab es erneut ein Verkaufsverbot von Feuerwerkskörpern. Dementsprechend ruhiger war unser Jahreswechsel und wie Messstationen zeigen auch deutlich umweltfreundlicher!

Lese-Tipp: Feinstaub in Deutschland: Grenzwerte deutlich überschritten

Zweites Jahr in Folge kein Messwert überschritten

Wegen des coronabedingt reduzierten Silvester-Feuerwerks war die Luft am 1. Januar 2022 mit deutlich weniger mit Feinstaub belastet gewesen als in den Jahren vor der Pandemie. Wie das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) in Wiesbaden mitteilt, wurde das zweite Jahr in Folge an keiner einzigen Messstation die kritische Schwelle von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter im Tagesmittel überschritten.

Grafik zeigt den deutlichen Unterschied

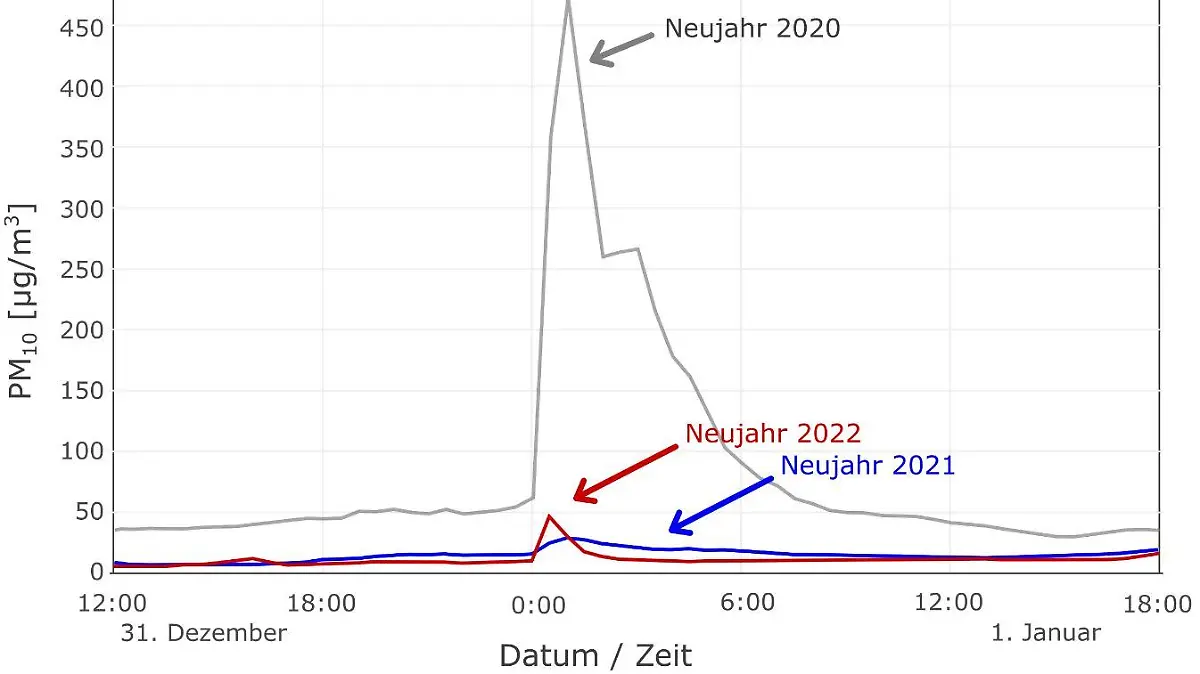

Neujahr 2021 und auch in diesem Jahr fielen die Anstiege der Feinstaubwerte sehr viel geringer aus. Besonders auffällig ist der gewaltige Unterschied beim Anstieg der Konzentration in der ersten Stunde nach Mitternacht. Hier bleiben die Werte der vergangenen beiden Silvesternächte hinter denen der Vorjahre weit zurück. Insbesondere der Vergleich zum Neujahr 2020, in welchem mittlere Feinstaubkonzentrationen von zwischenzeitlich 450 Mikrogramm pro Kubikmeter erreicht wurden, macht den Effekt des Verkaufsverbots deutlich.

Luftqualität profitiert deutlich vom Verbot

Beim Silvesterfeuerwerk wird jede Menge Feinstaub freigesetzt, der sich oft über Stunden in der Atmosphäre hält, wie das HLNUG erklärt. Wie bereits im Vorjahr habe die Luftqualität vom Verkaufsverbot von Feuerwerkskörpern profitiert. In den zehn Jahren vor der Covid-19-Pandemie habe der Anteil der Messstationen mit Überschreitungen des kritischen Tagesmittelwerts für Feinstaub zum 1. Januar durchschnittlich bei etwa 40 Prozent gelegen, erläuterte das HLNUG.

(kmü/dpa)