Emotionale Wirkung der Musik ist entscheidendBis die Freundschaft endet - Darum hassen wir manche Musik

Haben Sie Musik, die Sie so absolut nicht ausstehen können? Forscher des Max-Planck-Instituts (MPI) haben jetzt herausgefunden, wieso wir manche Musikstile mögen und andere eben nicht.

Deshalb ist manche Musik für uns ein No-Go

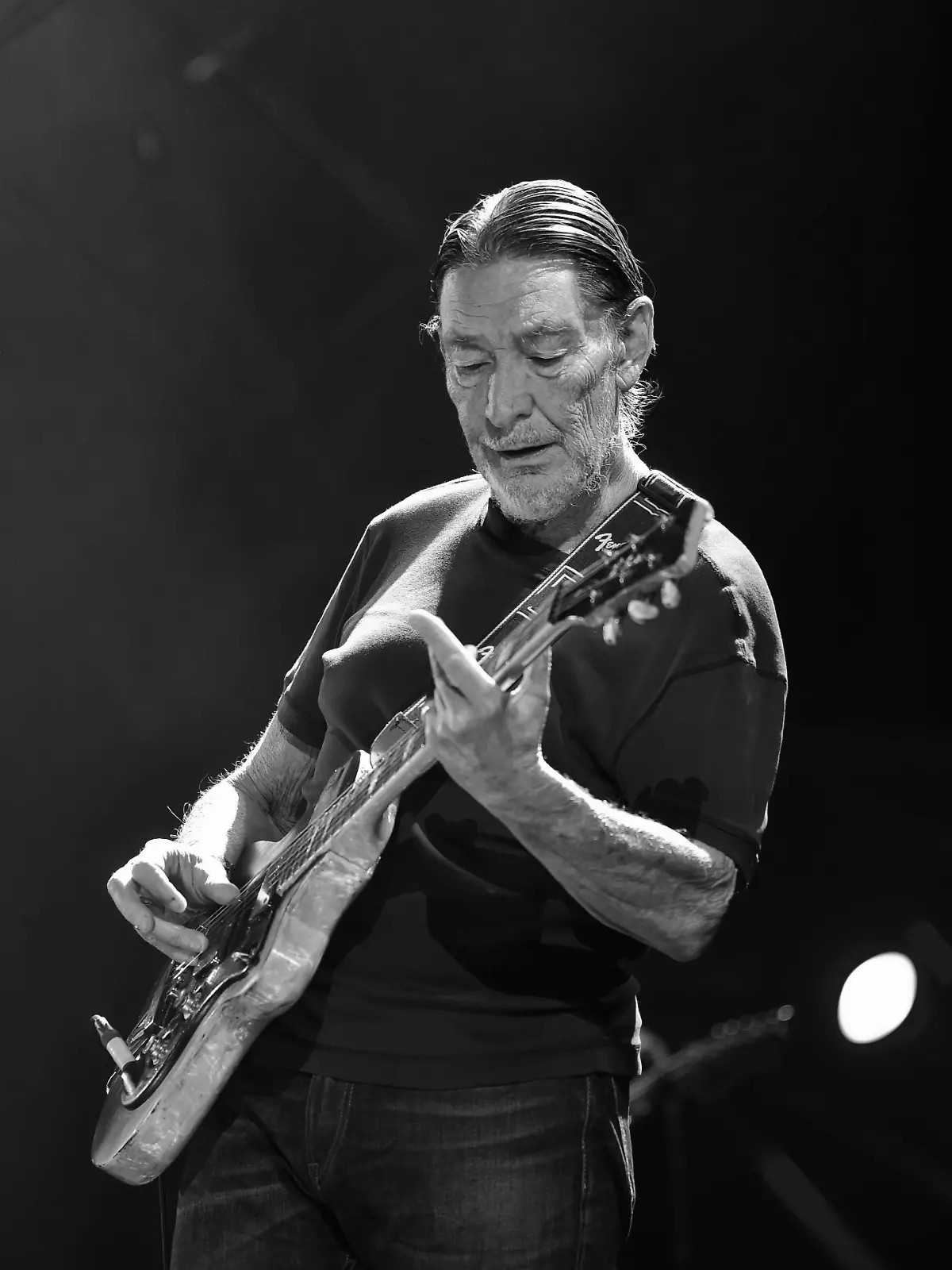

Im schlimmsten Fall wird die Freundschaft gekündigt: Forscher des Max-Planck-Instituts (MP) für empirische Ästhetik in Frankfurt haben erforscht, welche Gründe dahinter stecken, wenn wir Musik nicht leiden können. Bestimmte Musikstile oder Interpreten nicht zu mögen, erfüllt den Forschern zufolge eine ähnliche Funktion wie musikalische Vorlieben - „allerdings werden sie weniger offen und eher indirekt geäußert“, wie das MPI mitteilte.

Die Studie wurde im Online-Fachmagazin „PLOS ONE“ veröffentlicht. Sie basiert auf ausführlichen Interviews mit 21 Musikhörern aus fünf Altersgruppen. Die Befragten begründeten ihre Ablehnung nicht nur mit der Musik selbst, wie Seniorautorin Julia Merrill erklärte. Die Kritik richtete sich auch gegen die Texte, die Darbietung, die Künstler sowie die Menschen, die diese Musik hören.

Lese-Tipp: Diese Playlist hilft gegen die Herbst-Depression

Soziales Umfeld entscheidend für unseren Musikgeschmack

Die Forscher ordneten die genannten Gründe drei Kategorien zu: Ist die Ablehnung „objektbezogen“, werden Komposition oder Text kritisiert. Bei den „subjektbezogenen“ Gründen geht es um die emotionale Wirkung der Musik oder eine Diskrepanz zum Selbstbild. Es gibt aber auch „soziale“ Gründe dafür, bestimmte Musik abzulehnen: Sie beziehen sich auf das eigene soziale Umfeld und die dort üblichen Geschmacksurteile („in-group“), oder auf andere Gruppen, denen sich die Teilnehmer nicht zugehörig fühlen („out-group“).

Die Forscher fragten die Teilnehmer zudem, wie sie reagieren, wenn sie der ungeliebten Musik ausgesetzt sind. Genannt wurden nicht nur emotionale und körperliche Reaktionen, sondern auch „soziale“ Konsequenzen. Diese reichten vom Verlassen des Raums bis zum Abbruch sozialer Kontakte. (dpa/jbü)