Die Bonnies klären über die Diagnose DIS aufEin Leben mit multiplen Persönlichkeiten: Fiona, Ami und Vincent teilen sich einen Körper

„Wir sind viele.“

Das machen die Bonnies gleich zu Beginn unseres Gesprächs klar. Zwar steht in ihrem Personalausweis nur ein Name – Bonnie Leben – dabei handelt es sich aber um einen Künstlernamen. Vielmehr leben in diesem Körper dutzende Persönlichkeiten. Mit mir haben die Bonnies ganz offen gesprochen: Wie lebt man, wenn man so ganz anders ist als die anderen?

Die Bonnies: Ein Künstlername für einen Körper, in dem Dutzende Persönlichkeiten leben

Die Bonnies ist eine Frau Mitte 20, lange, pink gefärbte Haare, Hunde-Mutter, verheiratet, Künstlerin. Eine Person, die herzlich ist und viel lacht. Doch wer mit ihr spricht, der spricht auch mit Fiona. Oder mit Isa. Oder mit Tessa. Oder, so wie RTL, mit der Person „46“. Wegen all dieser verschiedenen Persönlichkeiten erklärt sich auch die Ansprache im Plural, die auf den ersten Blick zumindest ungewohnt ist.

„Hi, wir sind die Bonnies, und wir haben eine DIS, das nannte man früher multiple Persönlichkeiten.“ So startet jedes Video, das die Bonnies auf ihrem Instagram-Kanal hochladen. Dort klären sie über ihre Diagnose auf, zeigen sich offen, manchmal auch verletzlich.

„Aufklärung ist ein großes Wort. Aber wir sorgen für mehr Aufmerksamkeit für diese Thematik“, erklären sie im RTL-Gespräch.

„Wir hatten immer Gedächtnislücken“

Bis eine Dissoziative Identitätsstörung (DIS) festgestellt wird, vergehen in der Regel viele Jahre. So war es auch bei den Bonnies.

Sie sind 18 Jahre alt, als sie die Diagnose DIS bekommen. Dabei gab es schon lange Anzeichen. „Wir hatten immer Gedächtnislücken, wussten nicht, was geschehen war. Das fiel natürlich auf, zum Beispiel in der ambulanten Therapie“, erinnern sie sich.

Mit der Diagnose kommt zunächst keine Erleichterung. „Es fiel vielen von uns sehr schwer, das anzunehmen.“ Erst mit dem Umzug nach Berlin ein Jahr später können sie sich öffnen. „Dann haben wir von Anfang an unseren engen Vertrauenspersonen erzählt, was Sache ist.“

Lese-Tipp: Psychische Erkrankungen erkennen: Bin ich psychisch krank?

Warum die Bonnies die Krankheit lange Zeit nicht akzeptieren konnten? Weil sie wissen, wie eine DIS entsteht.

Wie kommt es zu einer Dissoziativen Identitätsstörung ?

Wie genau sich die Störung entwickelt, variiert von Person zu Person. Manche Menschen haben zwar aufgrund ähnlicher Erfahrungen ähnliche „Systeme“, wie sich das Zusammenspiel der verschiedenen Persönlichkeiten nennt – das ist aber nicht zwingend so.

Die Bonnies sprechen nicht darüber, was genau ihnen in der Vergangenheit widerfahren ist. Auch aus Angst vor den Tätern. Tatsache ist: Eine Dissoziative Identitätsstörung ist immer die Folge von mehreren, massiven Traumata.

In der Regel haben Betroffene extreme körperliche, sexuelle und psychische Gewalt erfahren. Immer wieder, oft von engen Bezugspersonen, und das bereits ab einem sehr jungen Alter.

Der Körper greift in der Folge auf den einzigen Schutzmechanismus zurück, der ihm bleibt: Er spaltet das Bewusstsein in verschiedene Teile ab.

Menschen mit einer Dissoziative Identitätsstörung (DIS) haben dann …

… einerseits Personen, die die fürchterliche Gewalt immer wieder erleben müssen. Nur diese Personen haben Zugang zum Trauma. Sie erscheinen im Alltag in der Regel nicht, sondern leben in der „Innenwelt“.

… andererseits Personen, die von den traumatischen Erlebnissen gar nichts mitbekommen. Sie haben in dieser Zeit Erinnerungslücken und wissen nicht, was ihnen angetan wurde. Ihre Aufgabe ist es, den Alltag „normal“ zu bewältigen. Deshalb nennt man sie auch die „Alltagspersonen“.

Die Innenwelt: Wenn mehrere Menschen in einem Körper sind

Während manche Betroffenen nur zwei oder drei Persönlichkeiten haben, haben andere – wie die Bonnies – gleich dutzende.

Da sind zum einen die Personen, die ausschließlich im Innen sind. Manche können dort miteinander sprechen und sich sehen. Einige dringen auch „nach Außen“, also in das äußere Geschehen, unseren Alltag. Sie wissen – auch wenn sie nicht aktiv daran teilhaben –, wie unsere Welt aussieht.

Doch das sei die Ausnahme. „Meistens erfahren die Personen im Inneren nicht, was passiert, wenn sie ‚hinten‘ sind“, erklären die Bonnies. Man müsse sich das als Erinnerungslücken vorstellen, blinde Flecken.

Für jene Personen, die keinen Zugang zur Innenwelt haben, kann die Zeit ohne Bewusstsein sehr bedrückend sein. „Das fühlt sich an wie sterben.“ Sie wissen nicht, wann sie wieder nach vorne kommen. Denn beeinflussen können die Bonnies das nicht.

Zwar gebe es Auslöser, sogenannte Trigger, die einen Wechsel der Persönlichkeiten (sogenannte „Swichtes“) hervorrufen können. Aber genau vorhersehen könne man das nie.

Manche Personen bleiben über Wochen oder Monate im Inneren – oder sie nehmen gar nie am Alltag teil.

Das Leben der Alltagspersonen

Zumindest zu Beginn einer Dissoziativen Identitätsstörung ist das die Aufgabe der Alltagspersonen – jene Persönlichkeiten, die keinen Zugang zu traumatischen Erlebnissen und der erlebten Gewalt hatten. „Das ist es, was uns ermöglicht hat, zu leben“, erklären die Bonnies. „Es war unser Überlebensmechanismus.“

Mit den Jahren hat sich das bei den Bonnies verändert. Seit sie länger in Therapie sind, kommen auch die Personen, die aktiv Traumata erlebt haben, hervor. „Die klassischen Alltagspersonen haben wir mittlerweile kaum noch“, erzählen sie.

Das führt mitunter zu seltsamen Situationen. So gibt es etwa Personen, die früher nie im Alltag waren, weil sie das Trauma miterlebten. Eine von ihnen ist Fiona, die ebenfalls Teil der Bonnies ist. „Sie wusste gar nicht, wie man einen Wasserkocher bedient oder mit Menschen normal spricht. Das musste sie alles erst einmal lernen“, erinnern sich die Bonnies lachend.

Viele Vorurteile, die auch verletzend sein können

Doch so skurril sich das auch anhört – eine DIS ist alles andere als amüsant. Scherzhafte Aussagen wie „Ach, dann seid ihr ja eine nette WG“ oder „Mit so vielen ist man ja nie alleine“ verletzen die Bonnies. Der Grund: Sie spielen das Leiden herunter. „Das können sich die meisten Menschen – zum Glück – ja gar nicht vorstellen.“

Die Bonnies wissen, dass Vorurteile oft daher kommen, dass Menschen nicht wissen, was genau eine DIS ist und wie sie entsteht. Erschreckend sei es hingegen, dass oft auch Fachpersonal nicht wisse, wie es mit der Erkrankung umgehen soll.

„Gerade in Notsituationen, wenn wir bei Vertretungen oder in neuen Kliniken sind, haben wir oft erlebt, dass es kein Wissen über uns gibt. Das ist ganz schlimm, wenn man sich dann erst erklären muss.“

So unterschiedlich können die Personen bei einer DIS sein

Auch Misstrauen spielt eine große Rolle. „Es haben uns auch schon Psychiater gesagt: Ne, das glauben wir euch nicht.“ Tatsächlich gibt es in der Fachwelt viel Uneinigkeit über die Dissoziative Identitätsstörung, jahrelang wurde die Krankheit infrage gestellt.

Mittlerweile gibt es dabei diverse Studien und Experten, die Aussagen wie die der Bonnies bekräftigen. Heute ist die DIS eine offizielle Diagnose im ICD-11 Diagnosehandbuch. Auch eine im Jahr 2012 veröffentliche Studie der Neurowissenschaftlerin Simone Reinders lieferte wissenschaftliche Beweise.

Die Studie zeigte mithilfe von Gehirnscans, wie unterschiedlich die verschiedenen Personen von DIS-Betroffenen Reize verarbeiten. Zudem hatten die Persönlichkeiten unterschiedlichen Puls, Blutdruck und sogar unterschiedliche Sehschärfen.

Das ist auch bei den Bonnies der Fall. Es gibt viele Unterschiede: Manche Personen lieben Äpfel, andere reagieren allergisch darauf. Manche sind musikalisch, andere nicht. Das Schöne: In ihrem Beruf ist das kein Problem, sondern ein Vorteil. Die Bonnies arbeiten als Künstlerinnen, ihre Malstile unterscheiden sich.

Weiterer Pluspunkt: „Wir sind total frei – und müssen nicht mehr zu einem bestimmten Zeitpunkt auf eine bestimmte Art und Weise funktionieren.“ Das erleichtert ihnen den Alltag sehr.

„Wenn wir das überleben, wollen wir etwas ändern“

Aber die Bonnies sagen auch: „Eine DIS geht immer mit Leidensdruck, mit Arbeit, mit Einschränkungen einher, deshalb ist das schon eine Krankheit. Aber wir definieren uns nicht darüber – es ist einfach ein Teil von uns.“

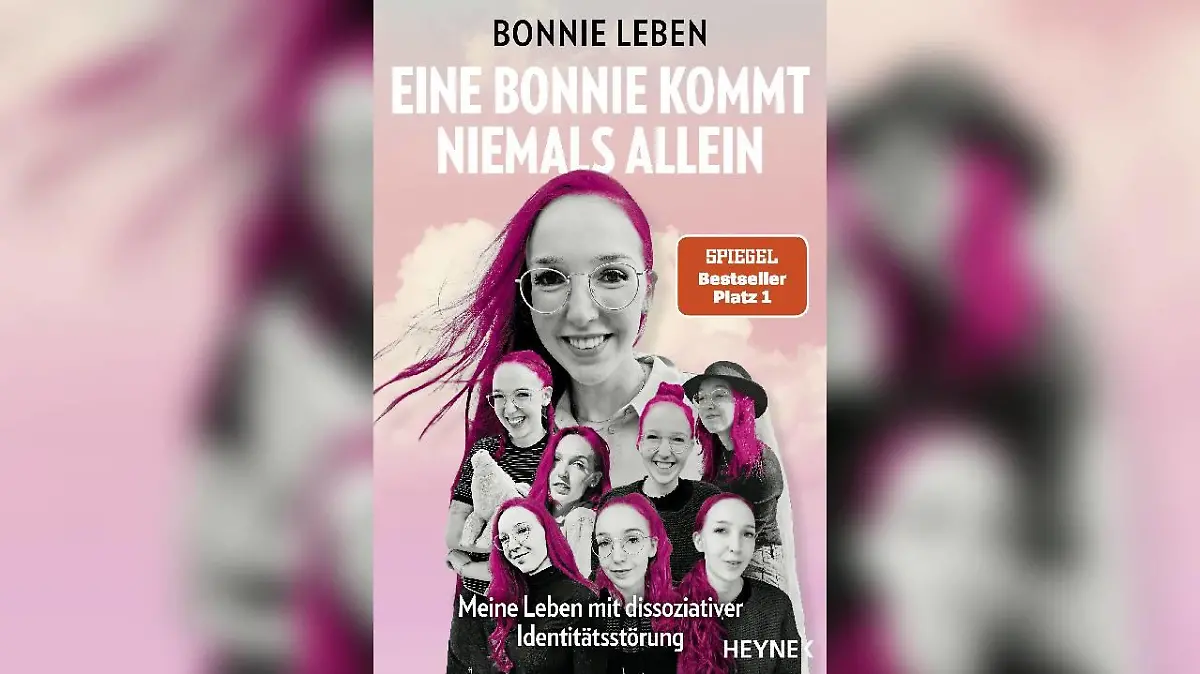

Ein Teil, für den sie immer weiter Aufmerksamkeit schaffen wollen – auf ihrem Instagram-Account, aber auch in ihrem ersten Buch, das sie veröffentlicht haben. „Eine Bonnie kommt niemals allein: Meine Leben mit dissoziativer Identitätsstörung“ ist direkt auf Platz 1 der Spiegelbestsellerliste in der Kategorie „Paperback Sachbuch“ eingestiegen. Der Zuspruch, den die Bonnies erfahren, ist groß. Was für sie aber vor allem zählt, ist, wie viele Leute sie damit erreichen.

„Wir erinnern uns oft noch an die Verzweiflung und Wut, als wir damals Hilfe brauchten und niemand die DIS erkannt hat. Damals haben wir uns geschworen: Wenn wir das schaffen, wenn wir das überleben, dann wollen wir, dass sich etwas ändert.“

Ein Versprechen, das sie einhalten. Alle gemeinsam.