AnalphabetismusAnalphabeten leiden an Defiziten beim Lesen und Schreiben. Über sieben Millionen Deutsche leben mit Analphabetismus. Die meisten sind funktionale Analphabeten.

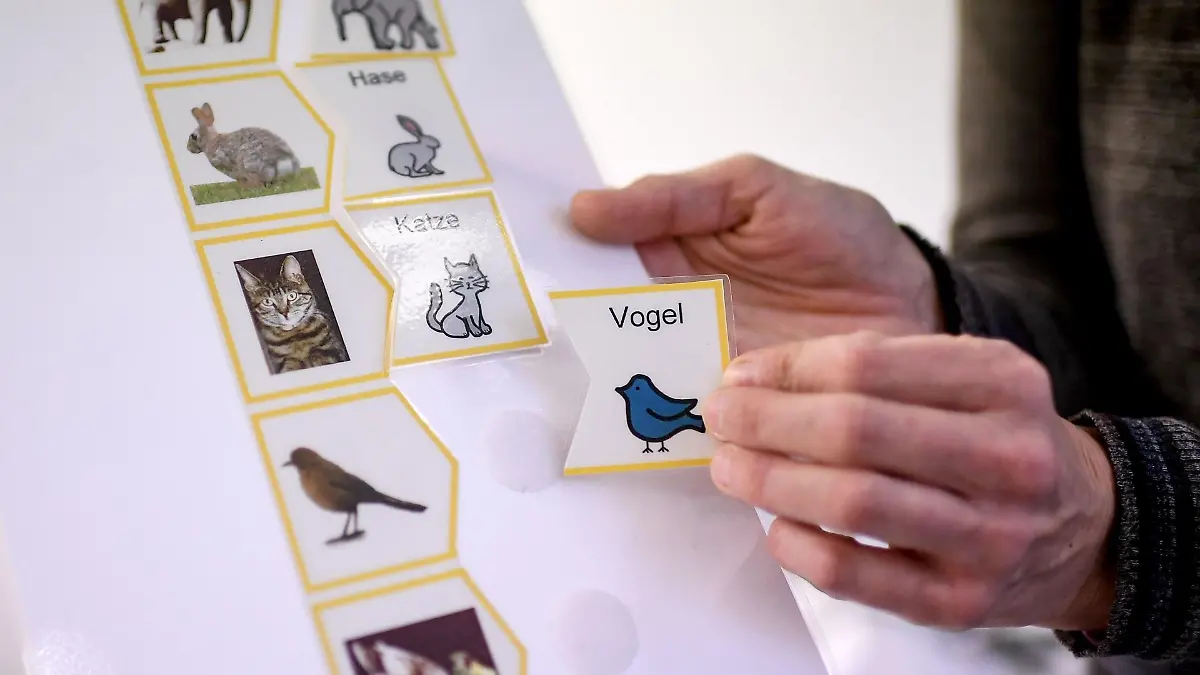

Analphabetismus ist durch Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben gekennzeichnet. Betroffene werden den sprachlichen Anforderungen des Alltags nur schwer gerecht. Je nach Ausprägung der sprachlichen Defizite unterscheidet man verschiedene Arten des Analphabetismus.

Welche Formen von Analphabetismus gibt es?

Analphabetismus reicht bis zur vollständigen Lese- und Schreibunfähigkeit. In diesem Fall ist von totalem Analphabetismus die Rede. Funktionaler Analphabetismus unterscheidet sich davon durch Grundkompetenzen. Funktionale Analphabeten können lesen und schreiben, aber verwenden Sprache im Alltag unangemessen. Analphabetismus kann verschiedene Ursache haben. Primäre Analphabeten haben das Lesen und Schreiben nie gelernt. Wer beide Fähigkeiten erlernt und wieder verlernt, gilt als sekundärer Analphabet. Diese Form des Analphabetismus nimmt zu, seitdem Printmedien an Bedeutung verlieren.

Analphabetismus in Deutschland

Insgesamt sind bundesweit über sieben Millionen Menschen Analphabeten. Jeder siebte Erwachsene leidet an funktionalem Analphabetismus. Totaler Analphabetismus kommt innerhalb der Bundesrepublik fast ausschließlich in schlechter gestellten Familien vor. Vernachlässigte Kinder sind am häufigsten betroffen. Auch primärer Analphabetismus ist angesichts der deutschen Schulpflicht eine bundesweite Seltenheit. Das unterscheidet Industrienationen wie die Deutschland von Afrika und anderen Schwellenländern. Kindern fehlt hier der Zugang zu einem Bildungssystem, das sie mit Sprachkompetenzen konfrontiert. Die Ursachen für Analphabetismus in Deutschland ankern demgegenüber größtenteils im Digitalzeitalter.

Was bedeutet Analphabetismus für Betroffene?

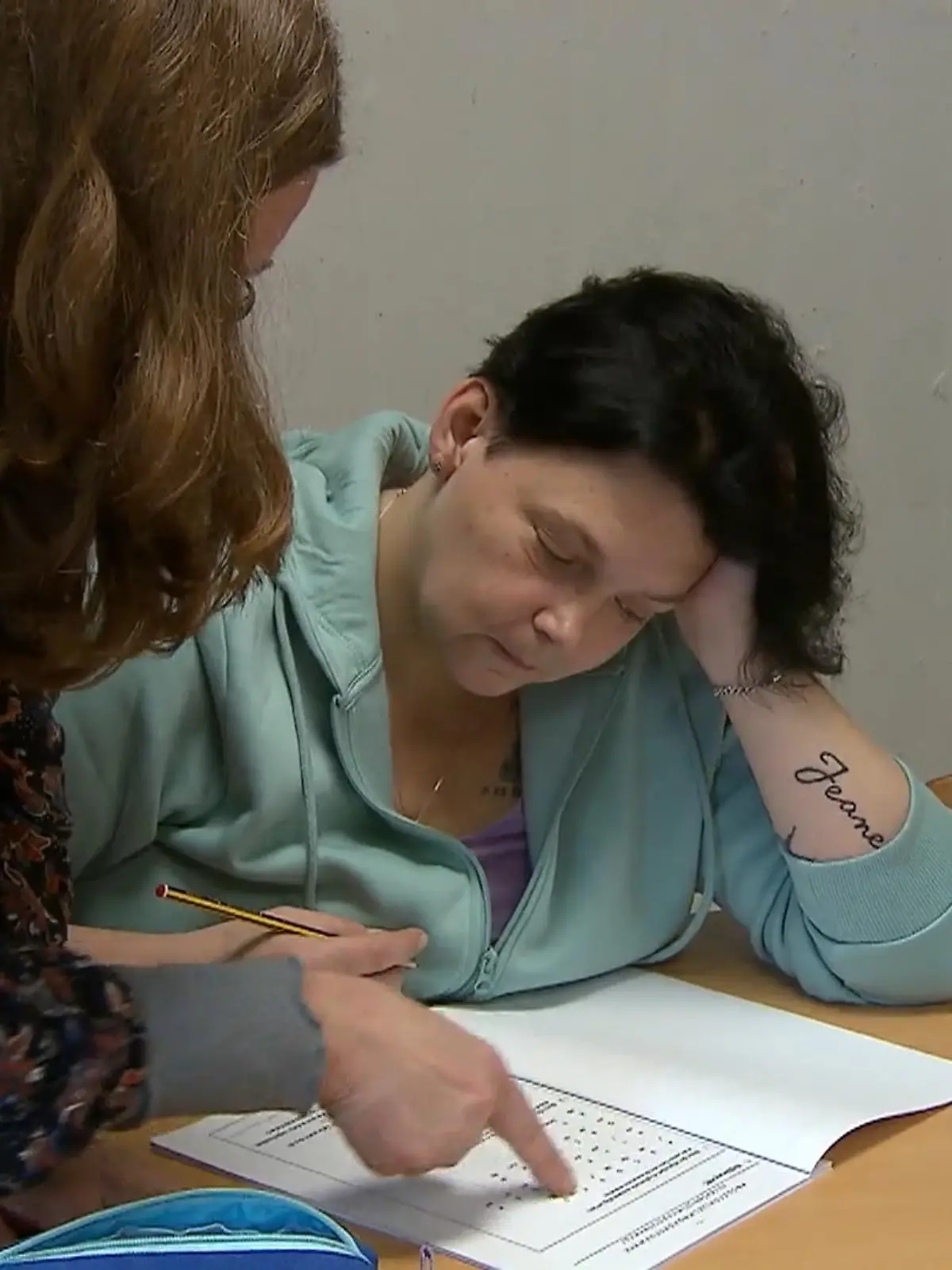

Analphabeten in Deutschland werden den schulischen Anforderungen der Bundesrepublik kaum gerecht. Viele Analphabeten schämen sich für ihre sprachlichen Defizite und fühlen sich gesellschaftlich ausgegrenzt. Diskriminierung besteht für Analphabeten innerhalb der Bundesrepublik trotzdem kaum. Ein Drittel aller deutschen Arbeitnehmer vermuten sprachliche Defizite bei mindestens einem Kollegen. Dasselbe gilt für mehr als 40 Prozent aller Arbeitgeber. Viele von ihnen setzen Analphabeten bewusst in Bereichen ein, die keine Lese- und Schreibfähigkeit erfordern. Die Lage für Betroffene hat sich in Deutschland während des 21. Jahrhunderts deutlich verbessert. Das DGB Bildungswerk BUND bildet zum Beispiel ehrenamtliche Helfer zu Mentoren aus. Sie unterstützen Betroffene beim Ausfüllen von Formularen und informieren über Weiterbildungsmöglichkeiten. Analphabetismus wird anders als in der Vergangenheit nicht mehr mit minderer Intelligenz gleichgesetzt.